兼职包括志愿者吗,工会干部算不算兼职呢?

在现代社会多元化的工作形态中,“兼职”一词被广泛使用,但其内涵边界却日益模糊。许多人会困惑:参与社区服务、大型赛会活动的志愿者,他们的付出算不算一种兼职?在企事业单位中,那些承担着工会职务的干部,他们的工会工作是否也属于兼职范畴?这些问题看似简单,实则触及了劳动关系、社会服务与组织内部治理的核心。要准确回答,我们必须首先回归“兼职”的本质——即以获取报酬为目的,在主营业务之外建立的一种非全日制劳动关系。以此为基点,我们才能清晰地辨析志愿者与工会干部的真实属性。

志愿服务与兼职:本质动机的根本分野

探讨“兼职包括志愿者吗”这个问题,关键在于剖析两种行为背后的根本驱动力。兼职,无论形式如何多样,其核心逻辑是经济交换。劳动者付出时间、技能与精力,用人单位支付相应的薪酬,双方之间构成的是一种典型的民事或商事法律关系,其本质是“劳动-报酬”的对价。这种关系受《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的严格约束,涉及工时、社保、解雇保护等一系列权利与义务。

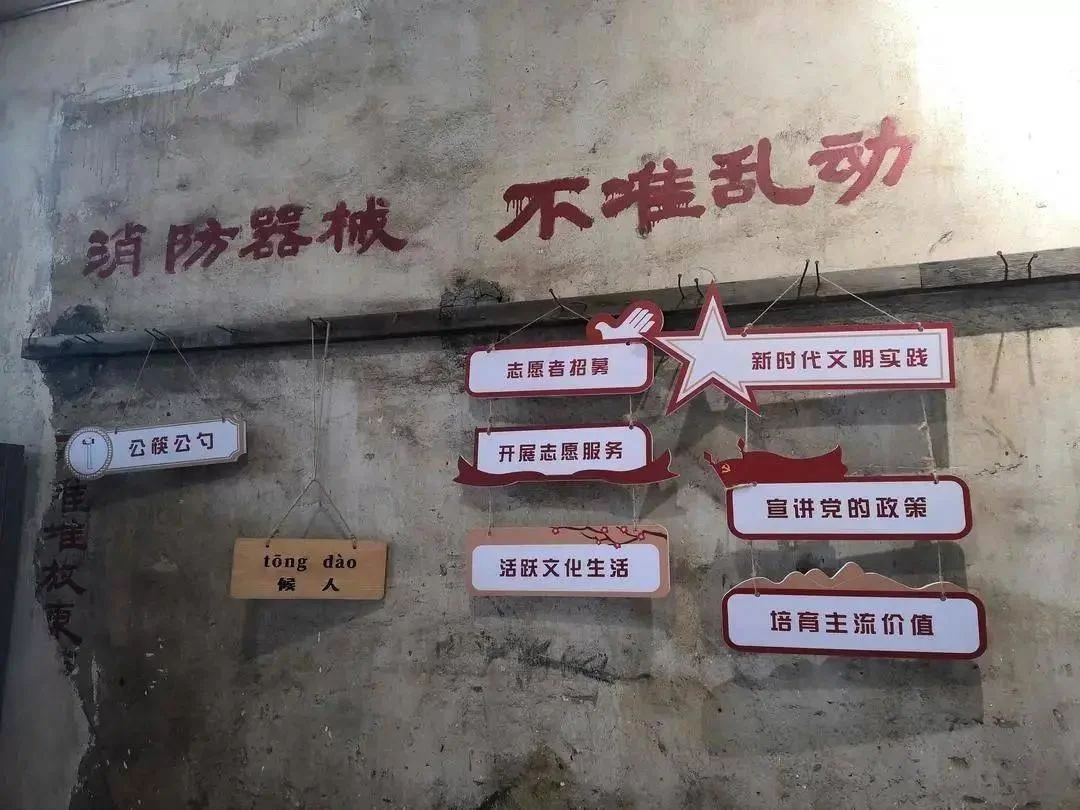

相比之下,志愿服务的基石是利他主义与社会奉献。志愿者参与活动,其首要目的并非获取经济回报,而是出于社会责任感、个人价值实现或对特定事业的认同与热情。他们所获得的,往往不是具有市场竞争力的工资,而可能是少量的交通、餐饮补贴,或是精神层面的满足感、社会认可度与经验积累。这种补贴在法律上通常不被认定为工资性收入,而是为了弥补志愿者因参与服务而产生的必要开销。因此,志愿者与服务组织之间建立的并非劳动关系,而是一种基于自愿、公益的社会服务关系。将志愿服务混同于兼职,不仅是对志愿者无私奉献精神的误读,更可能在法律层面引发风险,例如,某些机构可能以“志愿服务”之名,行“低成本用工”之实,规避本应承担的雇主责任。真正的区别,在于内心深处那杆衡量“付出”与“回报”的天平,一端是物质,另一端是精神。

工会干部:一种特殊的“兼职”形态

当我们将目光投向“工会干部算不算兼职”这一问题时,情况则变得更加复杂和特殊。根据《中华人民共和国工会法》的明确规定,工会是职工自愿结合的工人阶级群众组织,其基本职责是维护职工合法权益。这一性质决定了工会工作的非营利性和代表性。在企业或事业单位中,工会主席、副主席、委员等职务,绝大多数情况下并非一个独立的、全职的“岗位”,而是由在职职工兼任的。

这些工会干部,其主要的身份和劳动关系隶属于其本职工作岗位,例如一名工程师、一名教师或一名生产线工人。他们承担工会工作,是基于会员的信任和选举,履行的是代表和维护职工权益的职责。从法律和实践上看,这确实符合“兼职”的字面含义——在主职之外承担另一项工作。然而,它与普通意义上的兼职又存在本质区别。首先,其工作目的不是为用人单位创造利润,而是为职工群体争取利益和提供服务。其次,其报酬通常不是基于市场化的薪酬体系,而是根据单位规定发放的少量职务补贴,这笔费用更多是对其额外付出的一种象征性补偿和鼓励,而非劳动对价。因此,将工会干部称为“兼职”在描述其工作状态上是准确的,但在法律定性上,它更应被视为一种特殊的、具有代表身份和社会工作性质的“职务兼任”,而非普通的商业兼职。这种特殊性要求我们在看待工会干部的工作时,必须超越简单的劳动与报酬视角,理解其在劳动关系三方协调机制中的独特价值。

界定非标准劳动关系:超越“是”与“非”的思辨

无论是志愿者还是工会干部,他们的存在都共同指向了一个更宏大的时代命题:如何界定非标准劳动关系。随着平台经济、共享经济和灵活就业的兴起,传统的、单一的“标准劳动关系”模式已无法覆盖所有工作现实。我们正处在一个工作形态日益碎片化、多元化的时代。除了志愿者和工会干部,还有自由职业者、独立承包商、零工经济参与者等,他们都不完全符合传统劳动关系的定义。

这就要求我们,无论是个人还是组织管理者,都必须具备更强的法律意识和风险识别能力。界定一种工作关系,不能仅仅看其名称或形式,而应深入考察其实质要件:是否存在人格从属性(即接受单位的管理和指挥)、是否存在经济从属性(即劳动报酬是否是主要生活来源)、工作内容是否是单位业务的有机组成部分。对于志愿者,不存在这些从属性;对于工会干部,存在一定的人格和组织从属性,但其经济从属性极弱,且工作目标截然不同。这种精细化的辨析,对于保障各方权益至关重要。对于个人而言,清晰认识自己的工作性质,才能明确自己的权利边界,例如是否享有社会保险、工伤保护等。对于组织而言,正确识别和分类不同的工作参与者,是合规经营、规避法律风险的前提。

实践价值与未来趋势:在清晰认知中寻求平衡

厘清“兼职”与“志愿者”、“工会干部”之间的界限,绝非一场枯燥的文字游戏,它具有深刻的现实意义。对于求职者和劳动者来说,这有助于他们在选择工作机会时做出更明智的判断,避免陷入名为“志愿者”实为“廉价劳动力”的陷阱,也能让真正热心公益的人在奉献时获得应有的尊重与保障。对于企业和社会组织而言,规范地使用志愿者、合规地设置工会干部兼职岗位,不仅是履行法律责任的体现,更是构建和谐劳动关系、提升组织公信力的有效途径。

未来的趋势是,工作形态的边界将持续消融与重构。法律法规会不断完善,以适应新的就业模式,但法律的滞后性决定了实践中的认知和判断永远是第一位的。我们需要的,是一种更加成熟和理性的“工作观”:既尊重市场的等价交换原则,也珍视社会的无私奉献精神;既理解组织的规范化管理需求,也保护个体劳动者的合法权益。无论是追求薪酬的兼职者,还是践行公益的志愿者,抑或是服务职工的工会干部,他们都是社会运转中不可或缺的力量。清晰地认识他们之间的区别,并在此基础上构建相应的规则与保障,才能让每一种付出都得到恰当的对待,让社会在效率与温度之间找到最佳的平衡点。标签本身并不重要,重要的是标签背后,那份付出的初心与所承载的社会价值。