兼职属于劳动关系吗?能要赔偿和社保吗?

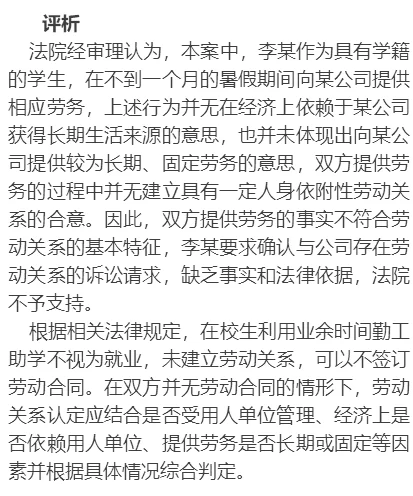

要判断一份兼职是否构成劳动关系,核心在于把握其与劳务关系的本质区别。我国法律界普遍采用“三要素”标准来进行劳动关系认定,即人格从属性、经济从属性和组织从属性。人格从属性指的是劳动者是否接受用人单位的管理、指挥和监督,其工作时间、地点、内容是否受到用人单位规章制度的约束。例如,一家咖啡店的兼职店员,需要遵守排班表、穿着统一工服、按照标准流程制作咖啡,这便体现出强烈的人格从属性。相比之下,一位设计师接了一个私活,只需在约定时间交付设计稿,至于何时何地、用什么软件完成,均由自己决定,这就更偏向于平等的劳务关系。经济从属性则关注劳动者的收入是否主要来源于该用人单位,其劳动报酬是否构成了其生活的主要经济支撑。兼职人员的工资如果是定期、定额发放,作为其稳定收入的一部分,经济从属性就比较明显。而劳务报酬则多为一次性、项目制结算。组织从属性是指劳动者是否被纳入用人单位的生产组织体系之中,成为其业务运转的一个环节。比如,公司的兼职会计,需要参与月度财务核算,其工作是公司整体经营链条上的一环,这就具备了组织从属性。当一份兼职同时满足这三个要素时,即便双方签订的是“劳务协议”或“合作协议”,在司法实践中也极有可能被认定为事实劳动关系。

在法律框架下,与兼职最贴近的概念是“非全日制用工”。《劳动合同法》对此有明确的非全日制用工法律规定:指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这是一种特殊的、灵活的劳动关系。它被明确归类于劳动关系的范畴,劳动者同样享有劳动法的基本权利,但与全日制用工相比,在诸多方面又存在显著差异。例如,非全日制用工双方当事人可以订立口头协议,任何一方都可以随时通知对方终止用工,且用人单位无需向劳动者支付经济补偿。正是这些灵活性,使得许多企业倾向于采用非全日制用工模式。然而,法律的底线是清晰的,一旦超出工作时间限制,或者管理方式上呈现出与全日制员工无异的强控制性,那么所谓的“非全日制”外衣就可能被撕破,回归到标准的劳动关系认定上来。

那么,回到兼职者最关心的问题:“兼职可以不交社保吗?”答案并非绝对。根据法律规定,从事非全日制用工的劳动者,用人单位必须为其缴纳工伤保险。这是保障劳动者在工作中遭遇意外伤害时的“安全网”,是强制性的、不可豁免的。至于养老保险、医疗保险等其他险种,法律则规定可以以个人身份参加基本养老保险和基本医疗保险,用人单位并非强制缴纳义务主体。实践中,许多单位以此为借口,不为任何兼职员工缴纳任何社保。这里的关键点在于,如果你的兼职工作被认定为事实上的全日制劳动关系,或者虽然是兼职但已超出非全日制用工的法定标准,那么用人单位就必须为你全额缴纳“五险一金”,这与你是全职还是兼职身份无关。因此,当用人单位以“兼职”为由完全拒绝缴纳社保时,你需要警惕:你的岗位是否真的属于法律意义上的非全日制用工?你的工作模式是否已经跨入了标准劳动关系的门槛?

紧接着的另一个核心问题是:“兼职被辞退有赔偿吗?”这同样取决于劳动关系的具体形态。如果属于标准的非全日制用工,如前所述,用人单位或劳动者均可随时解除用工关系,且用人单位无需支付经济补偿金(N)或赔偿金(2N)。这是法律赋予非全日制用工的特殊灵活性。但是,如果你的兼职岗位被认定为事实上的标准劳动关系(例如,虽然合同写着“兼职”,但你的工作时长、管理模式均与全职无异),那么用人单位的解雇行为就必须符合《劳动合同法》的规定。如果属于违法解除劳动合同,你有权要求支付赔偿金。如果属于合法解除但符合支付经济补偿的情形(如劳动合同到期公司不再续签,或公司因客观情况发生重大变化而解除合同等),你则有权获得经济补偿金。最复杂的情形是劳务关系,在这种关系下,一方违约给另一方造成损失的,守约方可以依据《民法典》主张违约责任,要求赔偿实际损失,但这与劳动法意义上的“经济补偿金”完全是两个概念,其举证难度和赔偿标准也大相径庭。

面对纷繁复杂的现实情况,兼职者该如何主动维护自身权益?首要的一点是证据意识。无论你签署的是劳动合同还是劳务协议,都要妥善保管。更重要的是,在日常工作中注意收集能够证明你工作状态的材料,例如:盖有公司公章的工牌、工作证;打卡记录、排班表;工资条、银行流水(备注中最好有“工资”字样);工作群聊记录、邮件往来中体现你接受管理、汇报工作的内容;同事的证言等。这些都是在发生纠纷时,用以证明你与单位之间存在“从属性”管理、进而主张劳动关系的有力武器。其次,要敢于沟通和质询。当发现单位在社保、解雇等问题上处理不当时,应首先尝试通过内部渠道,如与人力资源部门或负责人进行理性沟通,明确表达你的诉求和法律依据。若沟通无效,则应果断寻求外部法律救济途径。对于劳动争议,应向当地劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁,这是诉讼的前置程序。而对于纯粹的劳务合同纠纷,则可以直接向人民法院提起诉讼。

在灵活就业成为常态的今天,法律的边界也在不断被拉伸和重塑。对于每一位兼职者而言,理解自身在法律天平上的位置,不仅仅是为了应对眼前的纠纷,更是为了在未来的职业道路上,走得更加稳健和有尊严。权益的觉醒,始于对规则的清晰认知。