兼职工伤怎么处理?赔偿和普通工伤有啥区别?

当意外不幸降临在兼职工作者身上时,最初的惊慌与疼痛之后,随之而来的往往是无助与迷茫:“我这种情况算工伤吗?”、“老板不认账怎么办?”、“我的赔偿和正式员工一样吗?”。这些疑问,是每一位遭遇不幸的兼职劳动者心中最沉重的石头。事实上,法律的天平并未因“兼职”二字而有所倾斜,我国《工伤保险条例》的保障范围,同样覆盖了非全日制用工这种灵活的就业形式。理解并掌握正确的处理流程与赔偿逻辑,是维护自身权益、走出困境的第一步。

首先,我们必须厘清一个核心概念:法律意义上的“兼职”。在劳动法框架下,我们通常讨论的“兼职”多指“非全日制用工”,其特征是以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时。这种用工形式的关键在于,只要存在事实上的劳动关系,无论是否签订了书面劳动合同,劳动者都受到劳动法律的保护。这就为后续的工伤认定与赔偿奠定了坚实的法律基础。许多雇主试图以“我们是兼职关系,不是劳动关系”为由推卸责任,这正是需要我们警惕并依法反驳的第一个误区。因此,当意外发生时,首先要坚定一个信念:我的权益受法律保护。

明确了法律地位后,接下来便是至关重要的非全日制用工工伤处理流程。这个流程与普通工伤在程序上基本一致,严谨的步骤是成功索赔的保障。第一步,立即就医并保留证据。事故发生后,应第一时间前往签订服务协议的医疗机构就医,情况紧急时可先到就近的急救机构救治。务必保存好所有的病历、诊断证明、医疗费发票等原始凭证。同时,要立即通知用人单位,即便对方态度消极,也要通过微信、短信、邮件等可留痕的方式告知,证明你已履行通知义务。第二步,申请工伤认定。这是整个维权链条的核心环节。用人单位应在事故发生之日起30日内向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。如果用人单位怠于申请,劳动者或其近亲属、工会组织可以在事故伤害发生之日起1年内自行提出。申请时需要提交工伤认定申请表、与用人单位存在劳动关系的证明材料(即使没有合同,工资条、打卡记录、工牌、工作安排的聊天记录等都可以作为证据)、医疗诊断证明等。第三步,劳动能力鉴定。伤情稳定后,如果存在残疾、影响劳动能力的,可以向设区的市级劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定,确定伤残等级。这个等级直接关系到最终赔偿的数额。第四步,核定并享受工伤保险待遇。根据工伤认定决定书和劳动能力鉴定结论,社会保险经办机构将核定具体的赔偿项目与金额。

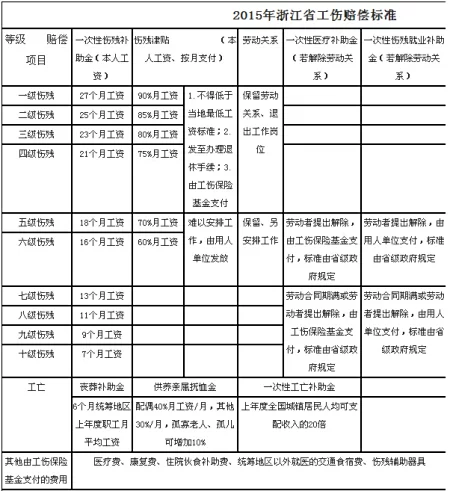

许多兼职朋友最关心的问题莫过于:兼职和正式工的工伤待遇区别。这里需要明确一个核心原则:赔偿项目是相同的,但计算基数存在差异。根据《工伤保险条例》的规定,无论是全日制还是非全日制员工,一旦被认定为工伤,都有权享受医疗费、停工留薪期工资、住院伙食补助费、交通食宿费、辅助器具费、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金等一系列待遇。这些项目的名称和适用条件是统一的。然而,关键的计算基数——“本人工资”,在非全日制用工中通常指其小时或日工资标准,或者参照用人单位所在地区上年度职工月平均工资的一定比例,甚至可能适用当地最低工资标准作为计算依据。相比之下,正式员工的“本人工资”通常是其事故发生前12个月的平均月缴费工资。举例来说,同样是十级伤残,一次性伤残补助金为7个月的本人工资。一名月薪8000元的正式员工,此项补助为56000元;而一名时薪25元(折合月薪约4350元,按每月174小时计算)的兼职员工,其补助可能就在3万元左右。这个差异源于劳动报酬本身的差异,而非法律保障的“折扣”。理解这一点,有助于我们建立合理的预期,避免因误解产生不必要的纠纷。

现实中,一个棘手的难题是:没签合同的兼职工伤怎么办?此时,主张权利的关键在于证明“事实劳动关系”的存在。这需要我们像侦探一样,细致地搜集和固定证据。能够证明劳动关系的材料五花八门,包括但不限于:盖章的工资条、银行流水(特别是备注为“工资”的转账记录)、加盖公章的工牌、工作证、服务证;招用记录,如招聘简章、面试通知、录用通知;考勤记录,如打卡截图、签到表;同事的证人证言(最好有两位以上无利害关系的同事);工作安排、汇报、沟通的微信、钉钉聊天记录、电子邮件;以及你实际从事工作的照片、视频等。证据越充分、形成完整的证据链,劳动行政部门或仲裁机构认定劳动关系存在的可能性就越大。所以,平时养成保留工作相关证据的习惯,对于灵活就业者而言,是一种未雨绸缪的自我保护。

最后,我们必须回到所有环节的起点——兼职工伤认定条件。并非所有在工作期间发生的事故都能被认定为工伤。核心的判断标准是“三工原则”:因工作原因、在工作时间和工作场所内。具体来说,包括:在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;患职业病的;因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的等。对于兼职人员而言,需要特别注意其工作时间的特殊性。例如,一名外卖骑手在送餐途中发生交通事故,完全符合“因工外出”的认定条件。而一名在商店兼职的店员,在非轮班时间留在店内整理个人物品时受伤,就可能难以认定为工伤。因此,清晰界定自己的工作职责、时间和范围,对于事故发生后能否顺利认定工伤至关重要。

法律赋予的权益,不会自动落入口袋,它需要我们用理性和勇气去争取。面对兼职工伤的困境,恐惧和退缩于事无补,唯有清晰地认知法律框架,冷静地收集证据,有序地走完每一个程序,才能将纸面上的权利,变为手中实实在在的补偿与慰藉。这既是对自己付出的交代,也是对公平正义的守护。