子公司员工能去母公司兼职吗?兼职协议不签违法吗?

子公司员工能否在母公司兼职,这并非一个简单的“可以”或“不可以”能一概而论的法律问题,而是一个深植于《劳动合同法》框架、公司治理结构与人力资源管理实践之中的复杂议题。在集团化企业日益普遍的今天,这种内部人才流动的需求既存在其合理性,也伴随着不容忽视的法律风险与管理挑战。要厘清这一问题的脉络,我们必须从“双重劳动关系”的法律定性、关联企业的特殊性以及兼职协议的法律价值三个维度进行深度剖析。

首先,从我国现行法律层面来看,法律对双重劳动关系持一种“不禁止但设限”的态度。《劳动合同法》第三十九条明确规定,劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的,用人单位可以解除劳动合同。这一条款反向印证了双重劳动关系在特定条件下的存在空间。对于子公司员工而言,其与母公司建立兼职关系,本质上就形成了双重劳动关系。这种关系的合法性基础在于:第一,员工与子公司签订的劳动合同中,没有明确禁止其在关联企业兼职的条款;第二,该兼职行为不得影响员工在子公司的本职工作,不能对本单位“造成严重影响”。这里的“严重影响”是一个弹性概念,可能表现为本职工作业绩下滑、工作时间冲突、泄露商业秘密等多种情形。因此,子公司员工母公司兼职合规性的第一道关卡,便是审视其与子公司签订的“主合同”以及公司的内部规章制度。

其次,关联企业的特殊性为这个问题增添了独特的复杂性。母公司与子公司虽然在法律上各自为独立的法人实体,但在资本、人事、业务上往往存在千丝万缕的联系,甚至属于同一实际控制人。这种“亲缘关系”使得兼职的认定比完全不相关的两家公司更为微妙。一方面,母公司可能认为调用子公司的优秀人才是内部资源优化配置的天然权利;另一方面,这种调用如果缺乏规范的程序,极易引发管理混乱和责任不清。关联企业间兼职法律风险因此集中体现在几个方面:一是薪酬与福利的冲突,母公司的兼职报酬是否会影响其在子公司的工资基数、年终奖乃至社保缴纳基数?二是管理权责的冲突,员工出现工作失误或违规行为时,应由子公司还是母公司负责处理?三是商业秘密与利益冲突,虽然母子公司通常不构成直接竞争,但不同业务板块之间同样存在保密信息和潜在的利益输送风险。若缺乏明确的界定和隔离,员工可能陷入“忠诚义务”的两难境地。

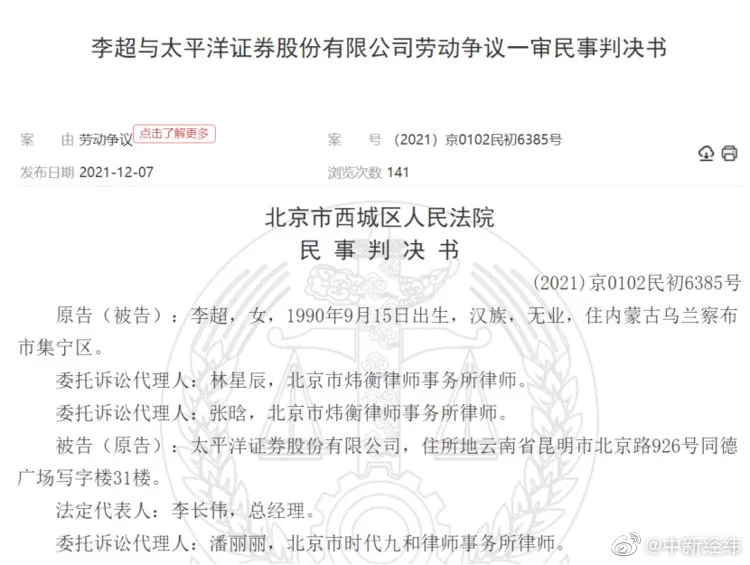

面对上述法律与管理的双重困境,签订一份权责清晰、条款完备的《兼职协议》就显得尤为重要,它几乎是唯一能够有效规避风险的法律工具。回到“兼职协议不签违法吗”这个问题,答案是否定的,法律并未强制所有兼职关系必须签订书面协议。但是,不签协议的行为本身蕴含着巨大的法律风险,是一种极其不明智的做法。对于企业而言,没有协议意味着无法证明双方权利义务的约定,一旦发生劳动争议,例如要求支付加班费、发生工伤认定等,企业将因举证不能而陷入被动。对于员工而言,口头约定的兼职内容、报酬标准、工作时间等,在发生纠纷时难以得到法律支持。一份严谨的母公司与子公司员工兼职协议,应当至少包含以下核心要素:兼职的工作内容与职责范围、工作时间与地点(需明确不得与本职工作时间冲突)、劳动报酬的计算与支付方式、知识产权归属、保密义务与竞业限制的延伸、以及最为关键的责任划分条款,特别是关于工伤等意外事故的责任主体与处理方式。这份协议不仅是双方合作的“说明书”,更是保护各自权益的“法律盾牌”。

在实践中,一个无法回避的难题便是双重劳动关系社保缴纳问题。根据我国社会保险法的精神,通常一个劳动者在同一时期只能有一个基本社会保险账户,并由其主要用人单位(即子公司)负责缴纳。那么母公司作为兼职单位,是否需要或能否为其再次缴纳社保呢?普遍的做法是,母公司不再为兼职员工重复缴纳社保,但为了规避兼职期间可能发生的工伤风险,母公司有义务为该员工单独购买一份商业意外伤害保险或雇主责任险。这既是对员工的保障,也是对企业自身的保护。一旦员工在为母公司提供兼职劳动期间发生意外伤害,这份商业保险就能成为赔偿的主要来源,从而避免了复杂的法律纠葛。此外,税务处理也需规范,母公司支付给员工的兼职报酬,应按照“劳务报酬”项目预扣预缴个人所得税,并开具合规的票据,确保财务流程的合法合规。

要实现子公司员工在母公司兼职的良性运转,企业需要建立一套标准化的操作流程,而非依赖于个案的“人情操作”。这套流程应当始于透明的内部政策,母公司应出台明确的关联企业兼职管理办法,子公司也应据此更新自己的员工手册。当产生兼职需求时,应由员工本人提出申请,经子公司及母公司相关部门(通常是人力资源部及员工所在业务部门)共同审批。审批通过后,三方必须签署正式的兼职协议,将所有口头约定白纸黑字化。在兼职期间,应有明确的双重汇报机制和绩效考核标准,确保员工的本职工作不受影响,同时兼职工作的成果也能被公正评价。这种体系化的管理,能将模糊的“内部调动”变为规范的“法律合作”,最大限度地释放人才价值,同时将潜在风险降至最低。

因此,子公司员工在母公司兼职,本质上是一场在人才激活、资源整合与法律合规、管理边界之间的精妙平衡。它考验的不仅是企业管理者的智慧,更是人力资源体系的专业化程度。法律的底线是“不禁止”,但企业的追求应是“无风险”。通过完善的制度设计、严谨的协议约定和细致的过程管理,这种看似复杂的用工模式完全可以成为推动集团内部协同发展的有效途径。忽视规则、简化程序或许能获得一时的便利,但其背后埋下的法律隐患和管理冲突,最终可能会以更高的成本爆发出来。尊重契约精神,恪守法律边界,才是确保这一模式行稳致远的唯一正道。