兼职工资比全职高吗?公司对兼职的责任有哪些?

“时薪三百,周末两天,项目结束即结款”,这样的兼职招聘启事在社交媒体上屡见不鲜,其标注的薪酬水平常常令许多朝九晚五的全职工作者咋舌。这不禁引发一个普遍的疑问:兼职工资真的比全职高吗? 如果答案是肯定的,其背后的商业逻辑与价值交换法则是什么?而对于选择雇佣兼职的公司而言,它们又需要承担哪些不容推卸的责任?这并非一个简单的“是”或“否”能够回答的问题,它牵涉到劳动经济学、法律法规以及个人职业规划的深层博弈。

首先,我们必须厘清一个核心概念:薪酬的比较基准。人们通常将兼职的“时薪”与全职的“月薪”进行粗略换算,这种比较方式本身就存在偏差。一个更科学的视角是考察兼职和全职的薪资结构差异。全职员工的薪酬构成是一个复杂的“组合包”,它不仅包括每个月固定发放的基本工资,还涵盖了绩效奖金、年终分红、五险一金(企业缴纳部分往往占据大头)、带薪年假、法定节假日、各类补贴(餐补、交通补、通讯补)以及潜在的培训机会和职业晋升通道。这些隐形成本和长期福利,共同构成了全职员工的总薪酬价值。相比之下,兼职的薪酬结构则显得极为直接和纯粹——通常就是时薪、日薪或项目制酬劳。公司支付的“高价”时薪,实际上是为兼职人员的专业技能稀缺性、工作时间的灵活性以及免于承担长期雇佣责任所支付的溢价。一个资深的IT架构师,按小时为初创公司解决关键技术难题,其时薪远超公司内部初级程序员的日均工资,这是对经验价值的高度认可。同样,在节假日,一位熟练的咖啡师或调酒师的时薪飙升,则是对其在特定时段内不可替代的劳动力价值的即时变现。因此,兼职工资在“时薪”维度上高于全职,是一种市场化的正常现象,它反映的是对特定技能和即时贡献的定价,而非对整体雇佣成本的比较。

然而,薪酬的“高”并不意味着责任的“轻”。当一家公司决定雇佣兼职人员时,无论其工作形式多么灵活,都必须遵守国家法律法规,履行对劳动者应尽的义务。这其中,公司雇佣兼职的法律责任是一个严谨且不容忽视的课题。根据我国《劳动合同法》的定义,以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式,被界定为“非全日制用工”。这构成了我们通常所说的“兼职”的法律基础。基于此,公司的首要责任是订立劳动合同。尽管法律允许非全日制用工订立口头协议,但从规避风险、明确权责的角度出发,签订一份简洁清晰的书面合同是更为稳妥的选择。合同中应明确工作内容、工作时间、薪酬标准、结算周期等核心条款。特别值得注意的是薪酬支付周期,法律规定非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过十五日,这比全日制用工的月薪制要求更为严格。

在所有法律责任中,最易引发争议也最关键的一点,莫过于非全日制用工的社保缴纳义务。这是一个普遍存在的误区:许多企业和兼职者都认为兼职无需缴纳社会保险。事实并非如此。法律明确规定,用人单位应当按照国家有关规定为建立劳动关系的非全日制劳动者缴纳工伤保险费。这是强制性义务,旨在保障兼职人员在工作中发生意外伤害时的基本权益。至于养老、医疗、失业等其他险种,法律则规定从事非全日制用工的劳动者可以以个人身份参加基本养老保险和基本医疗保险。这意味着,虽然企业没有强制为其缴纳“五险”的义务,但并不能完全置身事外。在实践中,一些负责任的企业会选择为兼职人员购买商业意外险作为补充,这既是企业人文关怀的体现,也是一种有效的风险转移机制。此外,兼职员工在劳动保护、职业危害防护等方面,享有与全日制员工同等的权利。公司绝不能因其“兼职”身份而提供低于标准的安全条件或进行任何形式的权益歧视。

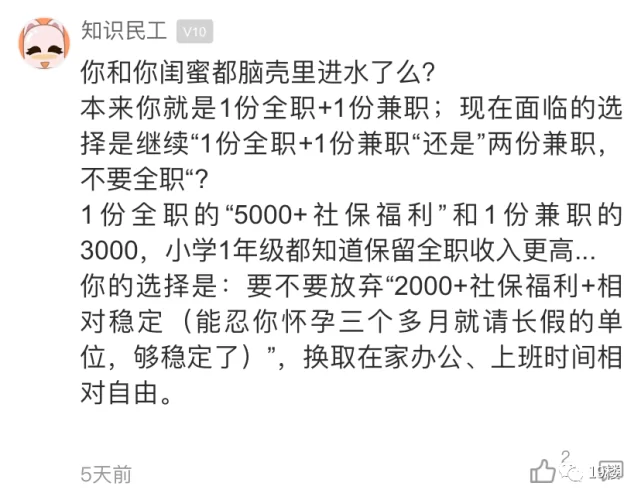

理解了薪资差异的成因和公司的法律责任后,对于个体而言,更现实的问题便是如何进行选择兼职还是全职的利弊分析。这没有标准答案,完全取决于个人的人生阶段、职业目标与生活需求。对于在校大学生、希望兼顾家庭的宝妈、寻求副业增加收入的职场人,或是拥有高阶技能并追求自由工作方式的专家型人才,兼职无疑具有巨大的吸引力。它的核心优势在于灵活性和即时回报。个人可以自由支配时间,将技能快速变现,接触多元化的项目,从而拓宽视野、积累经验。但其弊端也同样突出:收入不稳定,缺乏持续保障;职业发展路径模糊,难以获得体系化的培训和晋升;社会保障缺失,抗风险能力较弱。全职工作则恰恰相反,它以牺牲部分时间自由为代价,换取了稳定性、全面福利和清晰的职业阶梯。对于需要规划长远职业生涯、组建家庭、追求安全感的大多数人而言,全职依然是构建稳固生活基石的首选。它能提供深度参与团队、系统提升专业能力的平台,以及归属感和认同感。

最终,这场关于兼职与全职的讨论,其本质并非薪酬数字的简单对决,而是一场关于价值交换模式与个人生活哲学的深度对话。兼职的高时薪,是对即时价值、专业技能和灵活性的市场化定价;全职的综合薪酬包,则是对长期投入、组织贡献和发展潜力的系统性投资。公司在享受兼职模式带来的成本效益与组织弹性的同时,必须守住法律与责任的底线,保障每一位劳动者的基本权益。而作为劳动者,在做出选择时,需要穿透“高薪”的表象,全面评估其在特定人生阶段的真实价值,是追求眼前的、自由的价值实现,还是着眼于长远的、稳定的成长积累。那个更高的“薪水”,究竟是数字上的领先,还是个人价值与生活愿景的真正契合,答案只在每个求索者自己的规划蓝图里。