学校专兼职心理健康教师配备和队伍建设如何推进?

当前,我国学校心理健康工作正经历从边缘化补充到中心化布局的深刻转型,而专兼职心理健康教师队伍的建设,正是这场转型中最关键也最脆弱的环节。它不再是简单的人员填充,而是一项关乎亿万青少年精神福祉的系统工程。要真正推进这项工作,必须超越“有没有”的表层追问,深入到“好不好”、“强不强”的内核,从配备的根基、建设的路径、协同的机制到专业成长的生态,进行全方位的深度重构。

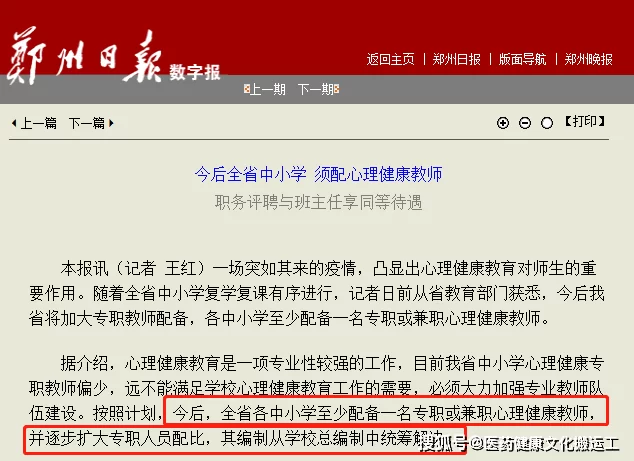

明确且科学的学校心理健康教师配备标准是整个体系建设的基石。长期以来,许多学校的配备工作停留在“按人头比”的粗放阶段,例如千分之一或更高的师生比。然而,这个数字背后隐藏着巨大的模糊地带。一个科学的配备标准,绝不应只是一个冰冷的数字。它必须是一个多维度的立体框架,首先要明确教师的核心资质,是心理学专业背景,还是持有国家认证的心理咨询师证书?这直接决定了服务的专业起点。其次,必须界定岗位职责,心理健康教师是承担个体咨询、团体辅导、危机干预,还是负责全校的心理健康课程教学?不同的职责组合,对应着完全不同的工作负荷与能力要求。再者,需要考量学段差异,小学生的心理发展问题与高中生的学业压力、生涯规划困惑,对教师的专业侧重提出了截然不同的要求。因此,推进配备工作的第一步,是推动教育主管部门出台更具指导性与操作性的配备指南,将标准从“数量”引向“质量”,从“配齐”转向“配优”,并为后续的职称评定、绩效考核、薪酬待遇提供坚实的政策依据,让这支队伍有章可循、有据可依、有盼头。

在明确标准之后,探索多元化的中小学心理教师队伍建设路径成为核心议题。单一的专职化模式在现实中面临诸多掣肘,如编制紧张、财政压力等。因此,构建一支以专职教师为骨干、兼职教师为补充、全体班主任为基础的“金字塔”式队伍,是更为现实和有效的选择。专职教师是这支队伍的“特种部队”,他们需要具备深厚的理论功底和丰富的实践经验,负责处理复杂的个案、危机事件,并承担起对整个队伍的专业引领和督导职责。他们是专业深度和高度的代表。兼职教师,则可以由对心理学有热情、具备一定基础的德育教师、学科教师或行政人员构成,经过系统培训后,承担常规的心理健康课程教学、团体辅导活动组织等工作。他们是专业广度的延伸,能有效弥补专职人力的不足,将心理健康教育的触角延伸到校园的每个角落。而全体班主任,则是心理健康教育的“前沿哨兵”,他们与学生朝夕相处,是最早发现学生行为情绪变化的“第一响应人”。对班主任进行普及性的心理健康知识培训,使其掌握基本的识别、沟通与转介技巧,是构建全域覆盖、无缝衔接的心理健康防护网的关键。这种“专兼结合、全员参与”的建设路径,既保证了专业性,又兼顾了普及性,形成了一支动态、灵活、富有生命力的队伍。

然而,队伍的建立仅仅是第一步,如何让专职与兼职教师形成高效的专职与兼职心理教师协同机制,决定了这支队伍能否发挥出“1+1>2”的效能。现实中,专兼职教师“两张皮”的现象屡见不鲜:专职教师埋头于咨询室,兼职教师满足于完成课时,彼此缺乏沟通,资源无法共享。要打破这种壁垒,必须建立制度化的协同平台。首先,应建立定期的案例督导与研讨会制度。由专职教师牵头,组织兼职教师和班主任共同参与,讨论工作中遇到的疑难案例,分享辅导经验与技巧。这不仅能提升兼职教师的专业能力,更能让专职教师深入了解班级动态,使干预更具针对性。其次,需要构建清晰的转介流程。班主任发现异常后,如何初步评估?向谁转介?转介后如何跟进?这个流程必须清晰、顺畅,确保学生在不同层级之间得到连贯、及时的支持。再次,可以推行项目式合作。例如,围绕“生命教育”、“情绪管理”等主题,由专职教师设计核心方案,兼职教师和班主任分工协作,共同在班级或年级层面开展系列活动。这种合作模式,将个体力量汇聚成集体智慧,既锻炼了队伍,也丰富了校园心理健康教育的形式与内涵。

队伍的可持续发展,最终落脚于每一位成员的专业成长。因此,系统化的提升心理教师专业能力策略是队伍建设的灵魂。心理健康是一个知识更新极快的领域,一次性的岗前培训远远不够。必须建立一个贯穿教师职业生涯的、立体化的专业发展支持系统。这个系统应包含四个层面:系统化的培训、专业化的督导、常态化的教研和个性化的成长规划。培训内容应紧跟时代,不仅涵盖经典理论,更要融入网络成瘾、校园欺凌、危机后干预等前沿议题。专业督导对于心理教师尤为重要,它既是专业技能的“打磨器”,更是职业耗竭的“减压阀”,为教师提供一个安全的空间去处理工作中的负面情绪和伦理困境。常态化的教研活动,如课题研究、公开课、工作坊等,则能激励教师将实践经验升华为理论成果,实现从“经验型”向“研究型”的转变。最后,学校和区域教育部门应鼓励并支持教师制定个人专业成长规划,为其提供外出学习、学术交流的机会,让每一位教师都能看到自己清晰的职业发展路径,从而获得持续的内生动力。对教师专业能力的投资,本质上是对学生心理健康最根本的保障。

推进学校专兼职心理健康教师队伍建设,是一场需要耐心、智慧和决心的“持久战”。它挑战着传统的教育管理思维,考验着资源分配的公平与效率。这不仅仅是增加几个岗位、开设几门课程的问题,而是在重塑一种教育文化——一种真正将“人”置于核心,关注内心成长与精神丰盈的文化。当每一位教师都具备基本的心理关怀能力,当专业的心理支持网络如空气般无处不在,我们的校园才能真正成为滋养生命、守护心灵的港湾。这项工作的价值,将在未来一代又一代青少年健全的人格、坚韧的品格和感受幸福的能力中得到最深刻的印证。