兼职必须交社保吗?签劳务协议不交社保合法吗?

要理解社保缴纳的根源,必须首先深入剖析劳动关系的内涵。根据我国法律规定,劳动关系是指用人单位招用劳动者为其成员,劳动者在用人单位的管理下提供有报酬的劳动而产生的权利义务关系。其最本质的特征是从属性,具体体现为人格从属性、经济从属性和组织从属性。这意味着劳动者需服从用人单位的规章制度和工作安排,其劳动是单位业务的组成部分,并以工资作为主要生活来源。一旦被认定为劳动关系,无论全日制还是非全日制,用人单位都负有法定的社保缴纳义务。这里需要特别关注非全日制用工这一特殊形式,它就是我们常说的典型“兼职”。根据《劳动合同法》,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。对于这类用工,法律规定用人单位必须为其缴纳工伤保险,这是无条件的强制性义务。而对于基本养老保险和基本医疗保险,法律则赋予了劳动者选择权,劳动者可以个人身份参加,用人单位则没有强制缴纳的义务。这就解释了为什么有些“兼职”似乎“不交社保”,但其法律基础与劳务关系完全不同。

与劳动关系相对应的是劳务关系。劳务关系是平等主体之间就一方为另一方提供一次性或特定性的劳务服务而达成的协议。双方地位平等,不存在管理与被管理、支配与被支配的从属关系。提供劳务的一方使用自己的生产资料、知识和技能,独立完成工作,并对工作过程有自主决定权。例如,一位设计师为公司设计一个LOGO、一位律师提供一次法律咨询、一位退休人员被返聘担任技术顾问等,这些都属于典型的劳务关系。在纯粹的劳务关系下,接受劳务的一方没有为提供劳务者缴纳社会保险的法定义务。因此,回到最初的问题:“签劳务协议不交社保合法吗?”答案是:如果双方之间确实构成的是劳务关系,那么签订劳务协议且不缴纳社保是完全合法的。问题的关键便在于,这份“劳务协议”是否真实地反映了双方的实际合作状态,还是用人单位为了规避法律责任而披上的一件“外衣”。

既然区分劳动关系与劳务关系如此关键,那么在实践中应当如何精准判断呢?我们可以从以下几个核心维度进行审视。首先是管理控制程度。用人单位是否对工作内容、时间、地点、方式有严格的指令和监督?如果答案是肯定的,那么劳动关系的可能性就非常大。反之,如果对方只关心最终成果,对工作过程不予干涉,则更偏向劳务关系。其次是生产资料的提供方。工作所需的工具、设备、场地等是由谁提供的?如果是由用人单位全面提供,这是劳动关系的典型特征;如果劳务提供者主要依赖自己的工具(如自己的电脑、车辆)开展工作,则指向劳务关系。再次是报酬的支付方式和性质。劳动报酬通常以“工资”名义定期、定额支付,往往与考勤、绩效挂钩,是用人单位的经营成本之一。而劳务报酬则多以“服务费”、“项目费”等形式,根据工作成果或约定节点一次性或分期支付,数额波动较大。最后,也是最重要的一点,是关系的本质属性。劳动者提供的劳动是否是用人单位业务的有机组成部分?劳动者是否被纳入用人单位的组织体系之中,成为其业务运作链条上的一环?这些都是判断关系本质的试金石。

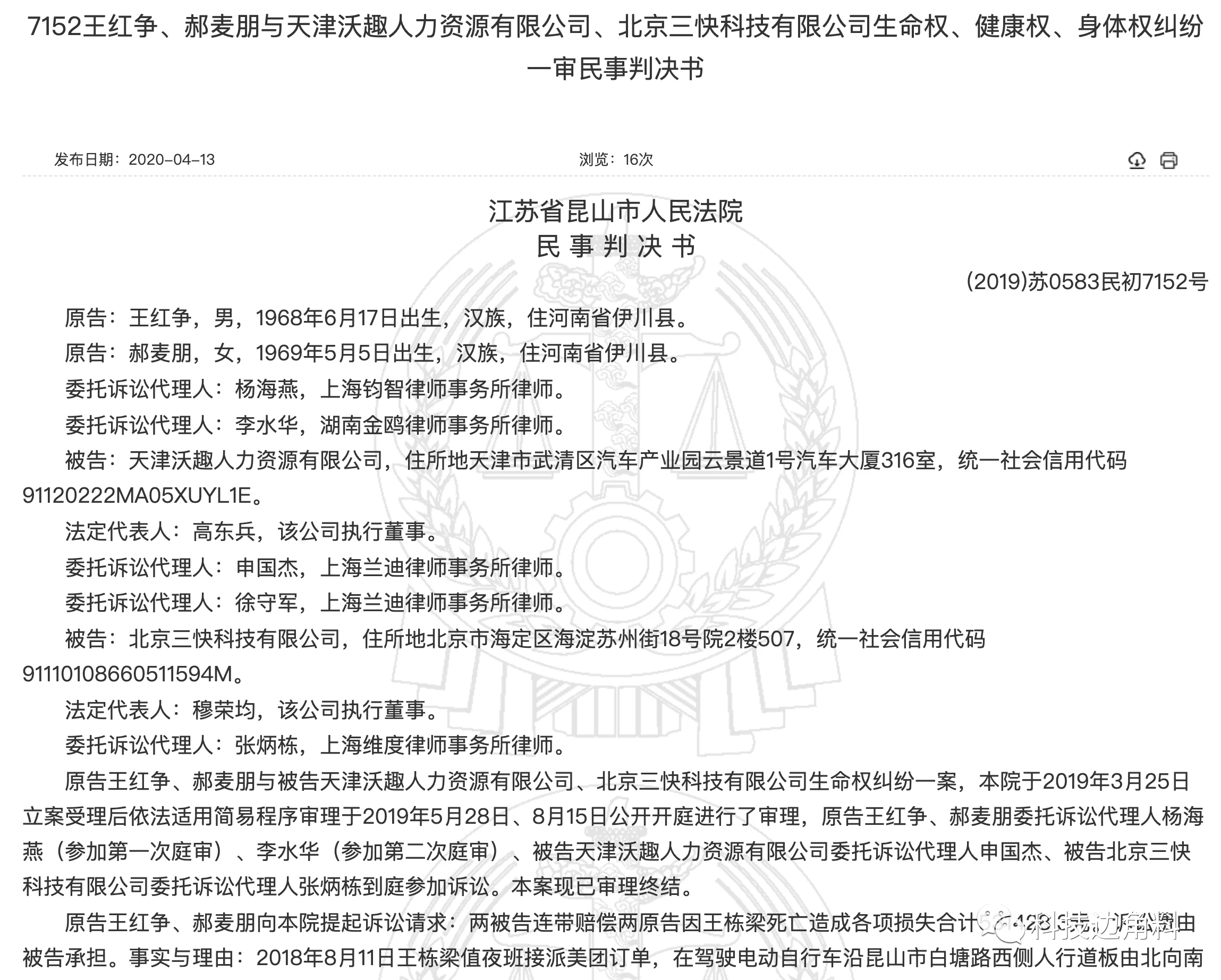

在现实操作中,还存在一些特殊场景需要特别注意,例如大学生兼职。在校大学生利用业余时间打工,其主体身份仍是学生,法律上并未将其完全纳入“劳动者”范畴进行保护。因此,大多数情况下,大学生与用人单位之间形成的是劳务关系,用人单位无需为其缴纳社保。但这并非绝对,如果大学生已经毕业,或其工作模式完全符合劳动关系的特征,比如长期稳定地工作,接受公司管理,那么仍有可能被认定为劳动关系。另一个常见的陷阱是“协议名称决定论”。许多用人单位为了规避社保成本,会与所有兼职人员统一签订“劳务协议”或“合作协议”,并以此为依据拒绝缴纳社保。然而,在法律实践中,认定法律关系遵循的是“实质重于形式”的原则。劳动仲裁委员会或法院在审理争议时,会审查双方的实际履行情况,而非仅仅依据协议的名称。如果事实证据(如考勤记录、工作指令、工资流水、工牌等)能够证明存在劳动管理的实质,那么即使签署的是劳务协议,也仍会被判定为劳动关系,用人单位将面临补缴社保、支付经济补偿金等法律风险。

因此,无论是寻求兼职的个人,还是雇佣兼职人员的企业,都必须对背后的法律逻辑有清醒的认识。对于兼职者而言,在接受一份工作前,应明确询问并理解所签署协议的性质,评估自身对社保等长期保障的需求。如果希望获得完整的劳动保障,应优先选择建立劳动关系的岗位。对于企业而言,试图通过“劳务协议”的简单标签来规避社保责任,是一种短视且高风险的做法。正确的做法是,根据岗位的实际需求和管理模式,实事求是地确立用工关系。对于确实符合非全日制用工特征的岗位,依法缴纳工伤保险;对于需要高度自由和独立性的项目合作,规范签订劳务合同,明确权利义务。清晰界定关系,不仅是对劳动者基本权益的尊重,更是企业自身合规经营、构建稳健和谐用工环境的基石,是在复杂商业环境中行稳致远的智慧选择。