兼职签合同要钱吗,没签能要求2倍赔偿吗?

当你兴致勃勃地找到一份心仪的兼职,正准备大展拳脚时,对方却抛出一个要求:“签合同需要交200元工服费/保证金”,你是否会感到一丝困惑与不安?或者,你已经干了好几个月,当初因为信任老板或觉得麻烦没签合同,如今却面临工资被拖欠或无故辞退的窘境,脑海中闪过一个念头:“我能要求双倍赔偿吗?”这些问题,绝非杞人忧天,它们直指兼职劳动市场中最常见也最容易被忽视的法律盲区。今天,我们就将这些模糊地带彻底照亮,让你在兼职的道路上,走得既安心又有底气。

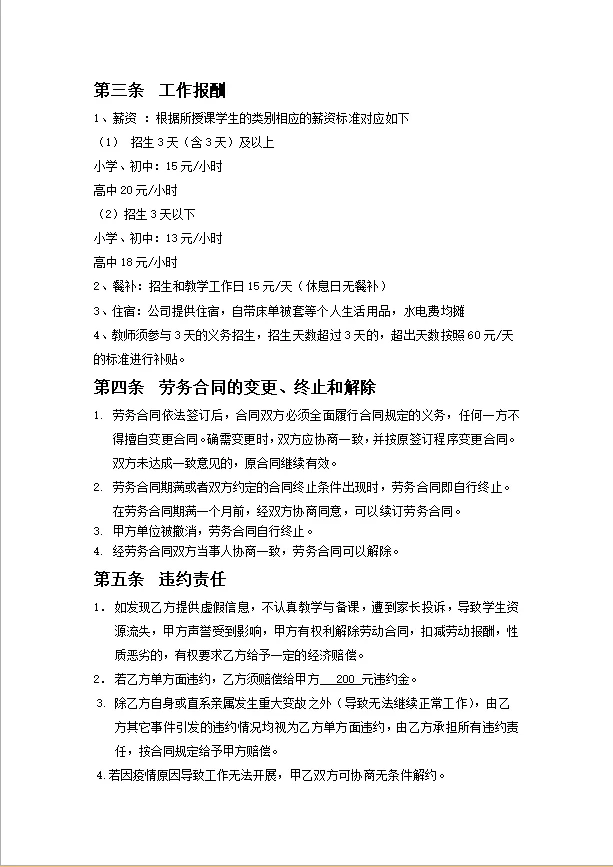

首先,让我们斩钉截铁地回答第一个问题:任何以签订合同为名,向兼职者收取费用的行为,都是违法的。 我国《劳动合同法》第九条明确规定:“用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。”这里的“其他名义”就是一个兜底条款,涵盖了实践中五花八门的收费名目,无论是“工服费”、“押金”、“保证金”,还是“培训费”、“建档费”,只要是在建立劳动关系之初或过程中,用人单位以各种理由向你索取金钱,都涉嫌违法。劳动合同是确立劳动关系、明确双方权利义务的法律文书,其签订成本应由用人单位承担,这既是法定义务,也是商业伦理的基本要求。遇到这种情况,你要做的不是掏钱,而是提高警惕,这往往是用人单位缺乏实力、管理不规范甚至意图欺诈的危险信号。一个正规、有信誉的企业,绝不会通过向员工收费来转移经营风险或补充现金流。

那么,如果当初没签合同,是否就意味着自己的劳动权益裸奔,无法得到法律的保护呢?答案是否定的。这里我们必须引入一个核心法律概念——事实劳动关系。法律的天平并不会因为一纸合同的缺失而倾斜。根据相关规定,即使没有书面劳动合同,只要同时满足以下三个要素,事实劳动关系依然成立:其一,用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;其二,用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;其三,劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。简单来说,就是你得证明你是在“为”这个公司“工作”,并且“听”它的“管理”。比如,你按时上下班,遵守公司的考勤制度,接受上级的工作指派和调度,公司定期给你发工资(无论现金还是银行转账),你的工作是公司整体业务的一环。一旦这些事实能够被证据链所证实,法律上就视同你们之间存在劳动关系,你的权益同样受到《劳动合同法》的完整保护。

现在,我们来到最关键的问题:在事实劳动关系成立的前提下,能否主张兼职没签合同双倍工资赔偿?答案是:可以,但有严格的时间限制。 法律规定,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。请注意这里的几个关键点:

- 起算时间: “用工之日”即你第一天上班的日子。从这一天开始计算,有一个月的“宽限期”。

- 惩罚期间: 双倍工资的惩罚,是从第二个月开始,一直计算到满一年的前一日,最长为11个月。例如,你1月1日入职,公司一直不签合同,那么从2月1日到12月31日,这11个月的工资,公司都应当支付双倍。

- 时效问题: 这是最容易被忽略的一点。申请劳动仲裁的时效通常为一年,从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。对于双倍工资请求,时效的计算更为复杂,一般是从劳动者主张权利之日起往前倒推一年。这意味着,你不能拖延太久,法律不保护躺在权利上睡觉的人。一旦发现公司没有签合同的意图,就应当积极维权。

要成功主张双倍工资,乃至解决任何劳动纠纷,证据是你手中最锋利的武器。 在没有书面合同的情况下,证据的收集与保全显得尤为重要。以下是一些关键且易于获取的证据类型:

- 工资支付记录: 银行转账凭证是最佳证据,上面通常会显示付款公司名称或摘要。如果是现金或微信/支付宝转账,务必在转账时备注“工资”并保留截图。

- 工作沟通记录: 微信、钉钉等工作群聊中的排班表、任务指派、工作汇报、请假审批等聊天记录,都能有力证明你接受公司管理、从事公司安排的工作。

- 身份证明材料: 工牌、门禁卡、工作服、印有你名字和职位的名片等。

- 同事的证言: 虽然单个同事的证言效力有限,但若能有多人共同作证,其证明力会大大增强。

- 工作成果: 你制作的文件、设计的图纸、撰写的文案、经手的项目材料等,只要能署名或追溯到你,都是极佳证据。

- 录音录像: 在与雇主沟通工资、合同等问题时,在合法的前提下(非窃听、非胁迫),可以录音录像,作为佐证。

最后,需要特别提醒的是,兼职也存在一种特殊的形态——非全日制用工,也就是我们常说的“小时工”。对于这种用工形式,法律有不同的规定。双方可以订立口头协议,法律并不强制要求必须签订书面合同,因此,也不适用未签合同的双倍工资罚则。判断是否为非全日制用工,核心标准是“平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时”。如果你的兼职工作符合这一特征,那么维权时就不能再援引双倍工资的条款,但你依然享有按时足额获得劳动报酬的权利。区分清楚自己属于哪种用工形式,才能制定最精准的维权策略。

从面对合同费的犹豫不决,到遭遇无合同欠薪的茫然无助,再到手握证据主动维权的坚定从容,这条路需要的是知识赋予的勇气。法律并非束之高阁的冰冷条文,它是我们每个劳动者在市场经济中航行的压舱石。了解它,不是为了算计,而是为了在权益受损时,能有理有据地站出来,对不法行为说“不”。请将今天探讨的这些要点内化于心,让每一次兼职经历都成为价值的积累,而非权益的损耗。法律的尊严,在于每一个知晓并敢于运用它的人。