兼职离职补偿怎么算?交税吗?有赔偿吗?

在探讨兼职离职补偿这一具体问题时,我们必须首先厘清一个根本性的法律概念:非全日制用工。根据我国《劳动合同法》的定义,以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式,被界定为非全日制用工,也就是我们通常所说的“兼职”。这一法律定性,是决定其离职后是否有补偿、如何计算、是否交税等一系列问题的总开关。它与标准的全日制用工在法律保护上存在着显著的差异,因此,简单地套用全职员工的离职补偿逻辑是行不通的,甚至会产生严重的误解。

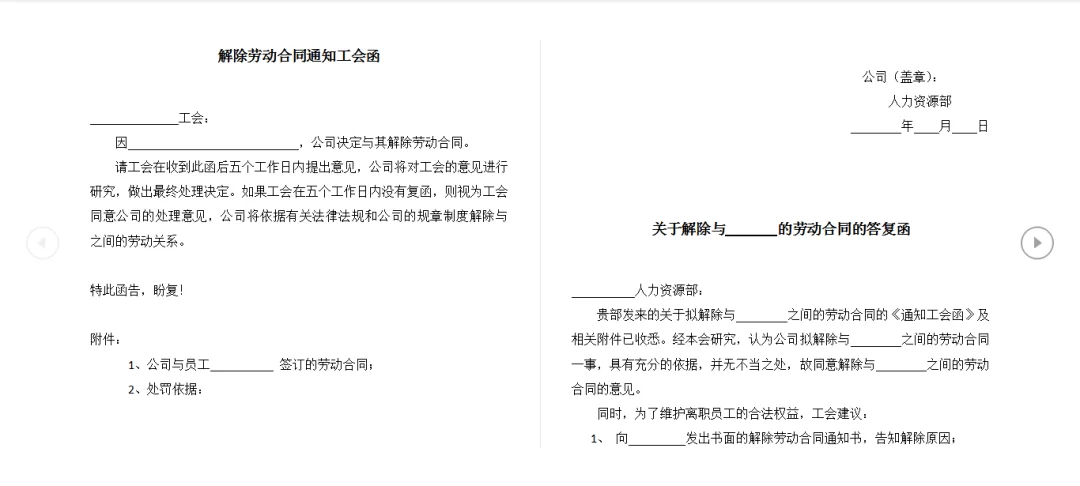

那么,兼职被辞退到底有没有经济补偿呢?一个残酷但必须明确的事实是,在绝大多数情况下,答案是没有。法律赋予了非全日制用工关系极大的灵活性。《劳动合同法》第七十一条规定:“非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工,用人单位不向劳动者支付经济补偿。” 这条法律规定是解决此类问题的核心依据。它意味着,无论是用人单位还是兼职者本人,都可以随时结束这段雇佣关系,且无需任何理由,更无需支付经济补偿金。这种立法设计的初衷在于,非全日制用工本身的特点就是灵活、便捷,若强行套用全日制用工的严格解雇保护程序和高昂的补偿成本,反而会抑制这种用工模式的活力,导致大量兼职岗位消失。因此,当你作为一名兼职人员,被告知“明天不用来了”时,首先要判断自己是否属于法律意义上的非全日制用工。如果是,那么从法律层面讲,用人单位的主张是完全合法的。

然而,法律的条文是刚性的,但现实的劳动关系却是复杂多变的。有没有例外情况呢?当然有。最核心的例外,便是“名为兼职,实为全职”的情况。如果虽然你的合同上写着“兼职”,但你的实际工作模式完全符合全日制用工的特征——比如,每天工作八小时,每周工作五天,接受公司的严格考勤和规章制度管理,由公司按月发放固定工资——那么在发生劳动争议时,劳动仲裁或法院很可能会认定你们之间的事实劳动关系为全日制用工。在这种情况下,你就理应享受到全日制员工的所有权利,包括合法解雇的经济补偿金。这恰恰是许多纠纷的根源,也是劳动者需要特别留意的维权要点。判断的关键,不在于合同的标题,而在于劳动管理的实质。此外,如果你们签订的兼职合同中,明确约定了“无论因何原因终止合同,均需支付相当于N个月工资的补偿”这类条款,那么只要该条款不违反法律强制性规定,就视为双方的有效约定,用人单位应当遵守。合同约定优先于法律的一般性规定,这是民事领域的基本原则。

假设你恰好遇到了上述需要支付补偿金的例外情况,那么这笔钱应该怎么算?计算方法实际上参照的是全日制用工的标准。根据《劳动合同法》第四十七条,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。这里的“月工资”,是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。对于非全日制用工而言,其工资形式通常是时薪或日薪,那么就需要将前十二个月的总收入除以十二,得出月平均工资,再以此为基数进行计算。例如,你作为“事实上的全职”工作了8个月,离职前十二个月的月平均收入为5000元,那么你应该获得的经济补偿金就是1个月的工资,即5000元。这个计算逻辑并不复杂,关键在于你首先要突破“非全日制用工”这个法律框架的束缚。

接下来,就是另一个关键问题:如果拿到了这笔离职补偿金,需要交税吗?答案是肯定的。兼职所得的离职补偿金,在税务处理上与工资薪金所得并无二致。它并不属于税法中规定的可以享受免税优惠的“离职补偿金”范畴。税法上所说的免税离职补偿,通常指的是用人单位根据《劳动合同法》规定,向全职员工支付的经济补偿金,且在当地上年职工平均工资三倍数额以内的部分,才免征个人所得税。兼职人员的补偿金,因其用工性质特殊,会被直接并入当月的“工资、薪金所得”或者按照“劳务报酬所得”来计税,具体取决于你平时收入的纳税方式。通常情况下,它会并入你取得补偿当月的综合所得中,按照3%至45%的超额累进税率计算个人所得税。这意味着,如果你的补偿金数额较高,可能会让你当月适用的税率跳档,从而缴纳更多的税款。这一点与全职员工可以分摊计税或享受免税额的待遇相比,有着本质的区别。

最后,我们还需要区分一个概念:经济补偿金与赔偿金。前者是合法解除劳动关系下的补偿,后者则是用人单位违法解除劳动关系时支付的惩罚性款项。对于非全日制用工,虽然法律规定随时终止且无需补偿,但如果用人单位的终止理由违反了法律的禁止性规定,比如因兼职人员怀孕、举报公司违法等法定原因而将其辞退,这就构成了违法解雇。在这种情况下,兼职人员有权要求支付赔偿金。赔偿金的标准是经济补偿金的两倍。当然,前提依然是你的用工关系被认定为事实上的全日制用工,或者你的兼职合同中有相关约定。对于标准的非全日制用工,由于法律本身就赋予用人单位随时解除权,所以“违法解除”的认定难度极大,但这并不意味着劳动者在面对歧视性、报复性解雇时束手无策。

厘清了补偿、计算、纳税与赔偿这四个层面的问题,我们不难发现,兼职离职补偿的核心在于对“非全日制用工”这一法律身份的精准把握。它既是劳动者维权的起点,也是用人单位规避风险的边界。在灵活就业浪潮席卷而来的今天,劳动关系的形式日益多样化,法律与现实的碰撞也愈发频繁。对于每一位身处其中的劳动者而言,与其在离职时被动地困惑与争论,不如在入职之初就清晰地界定自己的工作性质,审慎阅读合同条款,并保留好工作记录、工资流水等关键证据。最终,兼职离职补偿的问题,其核心不在于一个冰冷的计算公式,而在于对劳动法律精神的深刻理解与对自身权利的清醒认知。在灵活就业日益成为常态的今天,每一位劳动者都应成为自身权益的第一责任人,用法律的知识武装自己,让每一次合作与告别都清晰、体面且于法有据。