兼职职务不再兼任,签免责协议能不交社保吗?

实践中,关于兼职社保的争议,往往聚焦于“双重劳动关系”这一特殊形态。许多人存在一个认知误区:既然我的主业单位已经为我缴纳了全套社保,兼职单位再缴岂不是重复?这种想法看似合理,却忽略了法律对不同险种的差异化设计。根据相关司法解释和地方性法规的普遍实践,对于存在双重劳动关系的劳动者,其社会保险账户具有唯一性,养老、医疗、失业等保险确实无法也无须重复缴纳。然而,这绝不意味着兼职单位可以完全置身事外。工伤保险,是双重劳动关系中社保缴纳的核心与关键。因为工伤保险的风险与劳动行为直接挂钩,劳动者在兼职期间所面临的工伤风险,其主业单位的工伤保险基金是无法覆盖的。因此,法律要求兼职单位必须为兼职者单独缴纳工伤保险费。这既是法律对劳动者最基本的人身安全保障,也是对用人单位自身风险的必要隔离。正确的操作流程是:兼职单位在为劳动者办理用工登记时,应向社保机构说明其为“兼职”或“双重劳动关系”人员,社保机构会为其开设一个专门的工伤保险账户,而无需关联其他险种。这种“单险种参保”的模式,既解决了重复缴费的问题,又精准地保障了劳动者的权益,是法律框架下唯一合规的路径。

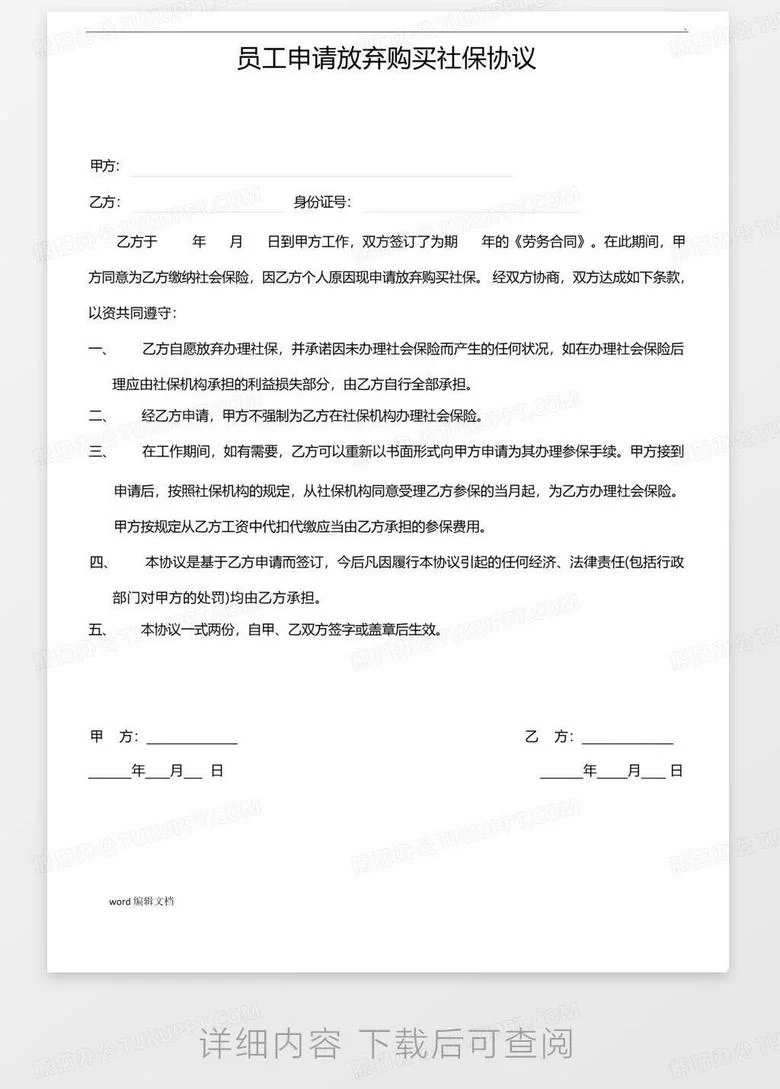

那么,如果劳动者“自愿”签署了放弃社保的协议,其中蕴含的法律风险究竟有多大?对于劳动者而言,最直接、最致命的风险便是丧失了工伤保险保障。一旦在兼职期间发生工伤事故,小到皮肉伤,大到伤残甚至死亡,所有医疗费用、康复费用、停工留薪期工资、一次性伤残补助金等本应由工伤保险基金支付的项目,将全部转嫁由劳动者个人承担。这对于任何一个普通家庭而言,都可能是难以承受之重。届时,那份“自愿放弃”的协议,不仅无法提供任何保护,反而可能成为劳动者维权路上的障碍,尽管其法律效力为零,但举证和沟通的成本无疑会增加。对于用人单位而言,风险同样巨大,甚至更为沉重。首先,这是明确的违法行为。社保行政部门一旦查实,会责令其限期补缴,并加收滞纳金;逾期不缴的,还将面临欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。其次,也是最严重的风险,即工伤赔付的无限责任。若因未缴纳工伤保险导致员工无法享受待遇,用人单位将不得不“扮演”工伤保险基金的角色,全额承担本应由基金支付的所有费用。这笔费用可能高达数十万甚至上百万元,足以让一家小微企业陷入绝境。因此,这份看似“划算”的免责协议,实则是一颗埋在劳资双方之间的定时炸弹。

面对如此清晰的法律边界和潜在风险,兼职工作中的社保问题究竟该如何合法、合规地处理?对于劳动者来说,首要的是树立权利意识,明确社保是法律赋予自己的“硬通货”,而非可以随意让渡的“弹性福利”。当用人单位提出签署免责协议时,应当理直气壮地予以拒绝,并可以主动向其解释“单险种参保”的合规路径,展现自己的专业素养与法律常识。这并非“难为”雇主,而是对双方负责的表现。对于用人单位而言,必须摒弃侥幸心理,将合规经营作为企业发展的生命线。为兼职人员缴纳工伤保险,流程并不复杂,费率也相对较低,这是一笔小投入、大保障的“安全投资”。企业的人力资源或财务部门应主动与当地社保经办机构沟通,了解为非全日制用工人员参保的具体流程和所需材料。一个负责任的雇主,应当将保障员工的基本安全放在首位,这不仅是法律义务,更是企业社会责任和人本关怀的体现。通过合法合规的方式处理社保问题,企业才能建立起稳定、和谐的劳动关系,避免因小失大,陷入无休止的法律纠纷和财务危机。

随着新业态的蓬勃发展和灵活就业模式的普及,传统的劳动关系认定与社会保障体系正面临前所未有的挑战。平台经济下的“网约工”、自由职业者、项目合作制等新型用工形式,使得“兼职”的内涵和外延变得更加复杂。然而,无论用工形式如何创新,法律保障劳动者基本权益的核心宗旨不会改变。区分劳动关系与民事合作关系的关键,仍在于人格上、经济上和组织上的从属性。只要劳动者接受用人单位的管理、指挥和监督,从事的是用人单位业务的组成部分,并获取相应的劳动报酬,就构成了事实上的劳动关系,就应当被纳入社会保障的覆盖范围。未来,我们或许会看到更加精细化、差异化的社保政策出台,以适应多元化的就业生态,例如探索个人灵活参保账户、按单计保等新模式。但在这些新政策落地之前,我们必须坚守现行法律的底线。那张试图绕过法律、逃避责任的免责协议,在时代的洪流和法律的威严面前,终将显得苍白无力。真正的安全感,并非来自一纸虚假的承诺,而是源于对规则的尊重和对生命的敬畏。