兼职能去法院应诉吗,起诉能委托朋友帮忙吗?

在中国法律体系的框架下,诉讼代理并非律师的专属权利,但其资格范围有着严格的界定。许多人关心的“兼职能否应诉”或“起诉能否委托朋友”问题,其答案并非简单的“是”或“否”,而是取决于具体的法律身份和程序合规性。法律赋予了当事人选择诉讼代理人的灵活性,但这种灵活性是建立在确保诉讼程序严肃性和保障当事人合法权益的基础之上的。一个不具备法定资格的代理人,即使出发点再好,也可能因程序问题导致整个诉讼陷入被动,甚至产生不可逆转的负面后果。因此,厘清谁有资格站上法庭作为你的代言人,是启动任何法律程序前必须完成的第一步。

非律师代理诉讼的法律边界与资格剖析

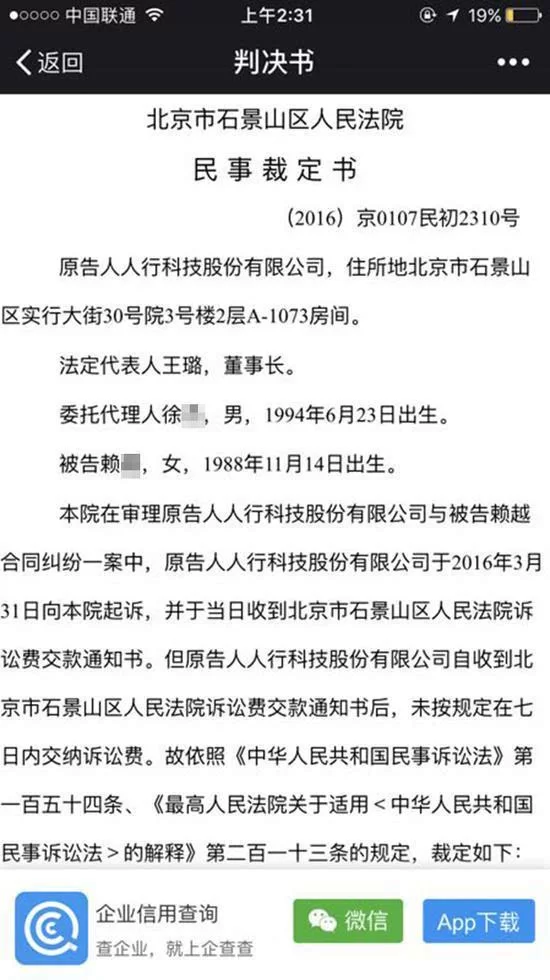

《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条明确了诉讼代理人的法定范围,这是理解所有问题的核心法条。该条规定,当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。可以被委托为诉讼代理人的人员包括:律师、当事人的近亲属或者工作人员、当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。这条规定清晰地划定了圈层,排除了普通意义上的“兼职”人员。所谓的“兼职”,除非其本身符合上述三类身份之一,否则不具备代理资格。一个与案件无任何关联的普通朋友,原则上不属于这个范围。

这里的关键在于对“近亲属”和“有关社会团体推荐的公民”的理解。近亲属在法律上有明确的界定,通常包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。如果你的朋友恰好是其中之一,那么他/她自然具备代理资格。而对于更广泛的朋友关系,则可能需要通过“有关社会团体推荐”这一路径。然而,实践中,法院对此类推荐的审查极为严格,通常推荐的是该团体内部成员或与该团体有特定联系的人员,且推荐程序需符合该团体章程及相关规定,并非随意出具一张推荐信即可。这就意味着,想通过社会团体推荐的方式让一个普通朋友获得代理资格,在现实中操作难度极大,绝大多数法院不会轻易批准。

“经人民法院许可的其他公民”:一道狭窄的通道

除了上述三类,法律还留有一个兜底性条款,即“经人民法院许可的其他公民”。这为一些特殊情况下的朋友代理提供了理论上的可能性。但需要强调的是,这扇门开得非常小,且掌握着开启钥匙的是承办法院。法院在决定是否许可时,会进行综合考量,核心标准是:该公民的代理是否会利于查明案件事实、保障诉讼顺利进行,以及是否可能损害其他当事人的合法权益。

法院通常会审查几个方面:第一,代理人与案件是否有利害关系。一个纯粹的朋友,与案件无任何关联,其代理的必要性就会受到质疑。第二,代理人是否具备基本的诉讼能力,包括表达能力、逻辑思维能力以及对案件的理解能力。如果连基本的案情都说不清楚,显然无法胜任。第三,当事人本人是否确有特殊困难无法出庭,如年迈、重病、身在国外等。如果当事人自身没有任何障碍,法院会更倾向于鼓励其亲自出庭或委托专业律师。近年来,随着司法实践的规范化,为了杜绝“黑律师”现象,维护法律服务市场秩序,各地法院对这类许可的把控愈发审慎,除非有极其特殊且正当的理由,否则一个普通朋友想通过这条途径获得代理权,希望非常渺茫。

委托代理人出庭:不可或缺的程序与文书

即便你的朋友符合了上述法定资格,例如是你的近亲属,也绝不能“空着手”去法院。委托代理是一项严肃的法律行为,必须履行完整的手续,核心就是《授权委托书》。这份文件是代理人行使代理权的唯一合法凭证,法院会在立案和开庭时严格审查。

《授权委托书》必须由委托人(即你本人)亲自签名或盖章,写明委托事项和代理权限。代理权限分为“一般授权”和“特别授权”。一般授权代理人只能代为从事程序性事务,如收发法律文书、参加庭审、进行陈述和辩论等。而处分实体权利的行为,如承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或者上诉等,必须在委托书中明确写明,即“特别授权”。任何模糊不清的授权,法院都会认定为一般授权。除了授权委托书,你还需提供你和你朋友的身份证复印件,以及能证明你们近亲属关系的文件,如户口本、结婚证、派出所或街道办出具的证明等。所有文件必须准备齐全,任何一份材料的缺失或形式上的瑕疵,都可能导致你的朋友在开庭当天被法官拒绝代理,届时你若无法及时赶到,就可能面临按撤诉处理或缺席审判的窘境。

委托朋友应诉的风险与理性抉择

选择朋友而非专业律师代理诉讼,往往是基于情感信任和成本考量。然而,这种选择背后隐藏着不容忽视的风险。首先,也是最致命的,是专业能力的缺失。诉讼不仅仅是“讲道理”,它是一个包含证据规则、程序要求、法律适用和辩论技巧的复杂过程。朋友可能出于好心,但可能因为不懂举证期限而错过关键证据,因为不懂质证技巧而无法反驳对方,因为不熟悉法律术语而无法清晰表达诉求,最终导致“有理说不清”,输掉本不该输的官司。

其次,情感因素可能成为诉讼的障碍。朋友代理容易将个人情感带入法庭,导致情绪化对抗,而非理性地寻求最佳解决方案。他们可能会为了“争一口气”而错失和解良机,或者因为顾及朋友情面而不便与你深入探讨案件的不利之处。再者,责任追究机制的缺失也是一大隐患。律师代理有行业规范和执业纪律约束,若因重大过错造成损失,当事人可以向律所或行业协会投诉追责。而朋友代理一旦出错,除了道义上的谴责,你几乎没有任何有效的法律救济途径。因此,在面对复杂、争议较大或涉案金额较高的案件时,将希望寄托于一个“好心”的朋友,无异于一场高风险的赌博。

法律的天平,既要衡量情理,更要恪守法理与程序。它允许亲友在特定条件下为你站台,但这并非鼓励将严肃的司法程序视为可以随意托付的人情往来。选择让朋友走上法庭,不仅仅是信任的交付,更是对一场专业博弈的郑重抉择。在做出决定前,冷静评估案件的复杂性、朋友的实际能力以及潜在的法律风险,远比一时的情感冲动更能切实守护你的最终权益。在法律的竞技场上,专业的引导往往比单纯的勇气,更能通向公平的终点。