兼职被欠薪辞退,劳动仲裁到底受理不受理?

对于“兼职被欠薪辞退,劳动仲裁到底受理不受理?”这个萦绕在无数零工经济从业者心头的疑问,最直接且明确的回答是:受理,但其内在的法律逻辑与全日制劳动关系存在显著差异。这种差异并非意味着权益的减损,而是法律针对“非全日制用工”这一特殊形态所设定的特定规则。理解并驾驭这些规则,是从迷惘走向成功维权的第一步。我们必须摒弃一种普遍的误解,即认为“兼职”二字便将自己隔绝于劳动法的保护伞之外。事实恰恰相反,只要构成了法律意义上的劳动关系,无论其形式是全职还是兼职,劳动仲裁的大门都是敞开的。

问题的核心,首先在于界定何为法律意义上的“兼职”。在我国现行的劳动法律框架下,我们通常讨论的“兼职”,其法律对应概念是“非全日制用工”。根据《中华人民共和国劳动合同法》第六十八条的定义,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这个定义是判断您能否进入劳动仲裁程序的“金钥匙”。如果您的工作模式符合这一特征,那么您与用人单位之间建立的,就是一种受《劳动合同法》调整的、合法有效的劳动关系。因此,当您遭遇欠薪或辞退时,您完全有资格作为劳动争议的一方当事人,向有管辖权的劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁申请。“小时工被老板辞退不给钱”这类困境,其法律救济的起点,便在于此。

接下来,我们聚焦于最令人痛心的“欠薪”问题。在所有劳动争议中,拖欠劳动报酬无疑是性质最为恶劣、法律制裁也最为严厉的一种。对于非全日制用工劳动者而言,获取劳动报酬的权利与全日制员工享有同等的、神圣不可侵犯的法律地位。《劳动合同法》明确规定,非全日制用工劳动报酬结算周期最长不得超过十五日。任何以“项目未结束”、“资金周转困难”等理由拖延支付小时工资的行为,都是明确的违法行为。当面临此情此景,劳动者需要做的第一件事,就是冷静而系统地构建自己的“证据链”。这些证据可以包括但不限于:载明工作内容与工时的考勤表、打卡记录截图、与管理者或财务人员沟通工资事宜的聊天记录、银行流水(用以证明过往的支付周期与金额标准)、以及任何能够证明您为该单位提供了具体劳动的文件或材料。证据是维权之路的基石,在“兼职被拖欠工资怎么办”这个问题上,充足的证据比任何激愤的言辞都更有力量。手持这些证据,您在仲裁庭上才能有理有据,清晰地还原事实,让裁决的天平向您倾斜。

相比之下,“辞退”问题则要复杂得多,这也是“兼职辞退是否有经济补偿”这一长尾关键词背后所隐藏的深层困惑。根据《劳动合同法》第七十一条的规定,在非全日制用工中,双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。并且,用人单位不向劳动者支付经济补偿。这一条款,正是非全日制用工与全日制用工在解除劳动关系方面最核心的区别所在。这意味着,如果您是法律意义上的非全日制用工,用人单位以“业务调整”、“不再需要该岗位”等理由与您解除劳动关系,尽管情感上难以接受,但在法律层面,其行为是合法的,您也难以依据《劳动合同法》中关于经济补偿金(如N+1)的规定获得赔偿。然而,这并非意味着用人单位可以随意践踏您的尊严。如果用人单位的辞退理由涉及就业歧视(如因性别、年龄、怀孕等原因),或者在合同期内无正当理由单方面撕毁约定(如果双方签订了书面协议并对解除条件有特别约定),您依然可以寻求法律途径,主张用人单位的违法解除行为,并要求相应的赔偿,尽管这在实践中对非全日制劳动者的举证要求更高。理解这一法律边界,有助于我们设定合理的维权预期,将精力集中在最有可能获胜的主张上,比如追索被拖欠的工资。

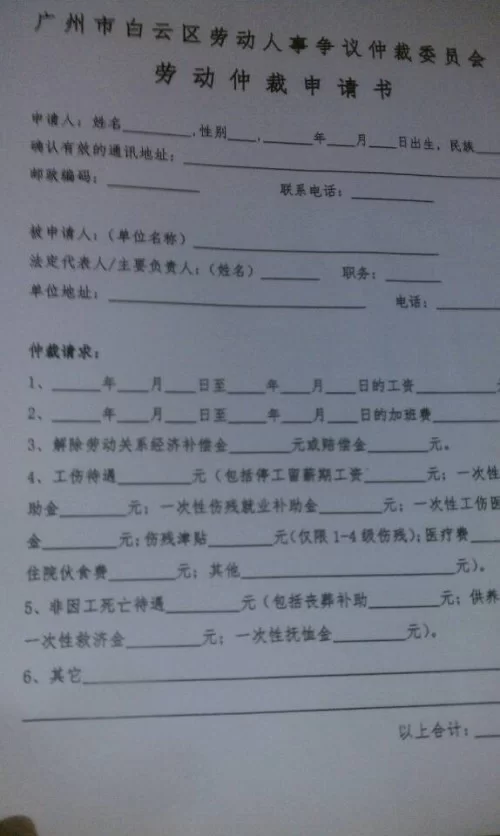

明确了权利边界与法律逻辑后,实际的“非全日制用工劳动争议解决”流程便显得清晰起来。首先,证据准备是贯穿始终的主线。其次,建议尝试与用人单位进行一次正式的协商,可以发送书面《催告函》或《律师函》,明确告知其拖欠工资的违法性以及您即将采取的法律行动,这有时能以较低成本解决问题。若协商无效,便可直接进入劳动仲裁程序。您需要向用人单位注册地或劳动合同履行地的劳动人事争议仲裁委员会提交《劳动仲裁申请书》,并附上您的身份证明复印件以及所有 collected 的证据材料。申请书需要写明您的仲裁请求,例如:请求裁决被申请人支付XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日期间的拖欠工资共计人民币XXXX元。整个过程看似繁琐,但只要材料齐全,仲裁委员会通常会依法受理。庭审过程相对正式,您需要围绕自己的仲裁请求,向仲裁员清晰地陈述事实、出示证据并进行辩论。不必紧张,仲裁的初衷是为了化解矛盾,仲裁员也会在一定程度上组织调解。

随着零工经济的蓬勃发展,灵活就业已成为时代浪潮。然而,法律制度的完善速度往往滞后于经济形态的演变。当前,兼职劳动者在维权过程中依然面临着取证难、单位主体不明确、法律意识薄弱等多重挑战。许多用工方也正是利用了这一点,刻意模糊劳动关系的性质,将“非全日制用工”作为规避法律责任的挡箭牌。因此,对于每一位兼职工作者而言,除了事后维权,事前的风险防范同样重要。尽可能签订书面协议,哪怕只是一份简单的《非全日制用工协议》,明确工作内容、小时薪资、支付周期等核心条款,都是对未来自身权益的有效保障。当权益受到侵害时,劳动仲裁绝非遥不可及的最后一道防线,它更像是一柄需要我们用智慧、勇气和证据去挥舞的工具。真正的安全感,并非来源于他人的善意,而是源于对规则的清醒认知和捍卫自身权利的坚定决心。当法律成为您手中的武器,再微弱的劳动光芒,也应获得应有的尊重与守护。