兼职需要加班吗?不做了得提前说,兼职靠谱吗?

你是否也在深夜里反复纠结这几个问题:心仪的兼职岗位,面试官含糊其辞地提到“可能偶尔需要加一下班”,这“偶尔”究竟是多久?工作了一段时间感觉不合适,想要抽身,又担心“说走就走”会留下不好的记录,究竟需要提前多久开口才算得体?以及最根本的,网上形形色色的兼职信息,到底有多少是靠谱的,能让你安心付出劳力并获取应得报酬?这三个问题,如同三座大山,压在许多想通过兼职增加收入、锻炼自我的年轻人心头。它们并非孤立存在,而是环环相扣,共同构成了兼职世界里的生存法则。要拨开迷雾,我们需要的不是简单的“是”或“否”,而是一套系统的认知框架和行动指南。

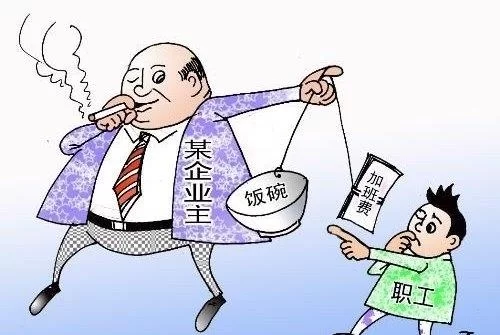

首先,让我们直面“兼职需要加班吗?”这个核心疑虑。答案是:视情况而定,但关键在于规则是否前置。 法律上,对于非全日制用工(通常我们理解的兼职),《劳动合同法》规定双方可以约定工作时间,但每日工作时间一般不超过四小时,每周不超过二十四小时。超出这个时间,理论上就应按照加班处理。然而,现实远比法条复杂。许多行业,如餐饮零售在节假日、项目策划在截稿前,确实存在临时性的工作高峰。一个负责任的雇主,会在招聘时或入职前就明确告知加班的可能性、频率以及最重要的——加班费的计算方式。这往往是很多兼职新人的第一个误区,以为兼职加班是理所应当且无酬的。错!任何超出约定工作时间的劳动,都应获得相应的报酬,哪怕是以调休形式体现。如果对方在面试时对此问题闪烁其词,用“年轻人多干点没坏处”、“团队精神”等话术搪塞,你就要亮起红灯。在沟通时,不妨这样提问:“请问这个岗位的常规工作时间是怎样的?如果遇到项目紧急需要加班,我们一般是如何安排的呢?加班费是按小时计算还是有其他标准?”把丑话说在前面,远比事后扯皮要体面和高效。记住,你的时间和精力是有价值的,任何试图模糊化这一点的行为,都可能是潜在风险的信号。

接下来,是关于体面退场的问题:“不做了得提前说吗?”答案是:必须提前说,但这更多是职业素养的体现,而非法律的强制枷锁。 对于大多数非正式的兼职关系,法律并没有像正式员工那样规定严格的“提前三十天书面通知”的义务。但是,“人过留名,雁过留声”,在任何一个行业圈子里,口碑都是无形资产。突然的、不打招呼的消失,即“闪辞”,不仅会让雇主措手不及,影响正常工作安排,更会直接摧毁你的个人信誉。这不仅仅是一个通知,更是一次责任的交接。那么,提前多久才算合适?这取决于工作的复杂度和可替代性。一个简单的传单派发岗位,提前两三天告知,让对方有时间寻找新人,便已足够。而一个需要处理复杂数据、跟进特定客户的岗位,提前一周甚至更久,并协助做好工作交接,则是专业态度的彰显。沟通方式同样重要,首选当面沟通,表达感谢并说明离职原因(即使是“个人发展”这样的中性理由),随后可以通过微信或邮件等方式,留下一个正式的文字记录。这既是对雇主的尊重,也是对自己的保护。把每一次兼职都看作一次微型创业,你的“品牌”就是你的可靠性与专业度,妥善处理离职,正是在为这个品牌增值。

最后,我们来剖析那个最根本的问题:“兼职靠谱吗?”这背后,其实是信息筛选和风险识别的能力。靠谱的兼职不是等来的,而是靠一套严谨的筛选标准“淘”出来的。 如何判断?请记住以下几个“避坑”原则。第一,警惕任何形式的“预付费”。无论是“培训费”、“服装费”、“押金”还是“建档费”,凡是还没开始挣钱就让你先掏钱的,99%都是骗局。正规用人单位招募员工,是其自身经营所需,成本理应由自己承担。第二,审视招聘信息的专业度。描述模糊不清,充满“日入过千”、“轻松躺赚”等夸张词汇的,基本可以判定为不靠谱。靠谱的招聘会清晰写明岗位职责、任职要求、薪资结构(是时薪、日薪还是计件)和工作地点。第三,关注签约流程。即使是兼职,一份简单的协议或合同也是必要的保障。它不需要多么繁复,但必须包含:工作内容、薪酬标准与支付时间、工作时长与加班约定、双方权责等核心要素。如果对方连一纸协议都吝于提供,全凭口头承诺,那么你的所有权益都将处于“裸奔”状态。第四,利用平台和渠道的力量。优先选择信誉良好的大型招聘平台、企业官方招聘号或学校推荐的实习基地。对于社交媒体上零散的招聘信息,要多方核实,比如通过企业信用信息公示系统查询对方公司是否真实存在。

将这三点串联起来,你会发现,它们都指向一个共同的基石——一份清晰的兼职协议或合同。这不仅仅是法律文件,更是你与雇主之间沟通的最终成果和行动纲领。它将“是否加班及如何计酬”、“如何辞职与交接”这些模糊问题,以白纸黑字的形式固定下来。在签署任何文件前,请务必逐字阅读。重点关注:薪资是税前还是税后?发放日期是每月几号?加班费是1.5倍还是2倍?工作的具体边界在哪里,会不会被随意指派合同外的杂务?协议中是否有不合理的违约金条款?对于学生兼职群体而言,更要懂得利用学校的资源,很多高校都设有就业指导中心或法律援助中心,当你对合同条款感到困惑时,向他们求助是明智之举。这份契约精神,正是保障兼职靠谱性的核心所在。

归根结底,兼职之路更像是一场社会实践的预演。它让你提前接触到职场的规则与逻辑,学会如何沟通、如何维权、如何为自己的选择负责。加班、辞职、可靠性,这些看似琐碎的问题,恰恰是构成你职业素养的砖石。面对它们,不必畏缩,也无需莽撞。带着这份清醒与审慎,去学习辨别、去勇敢沟通、去认真履行,你的兼职之路,将走得更稳,也更有价值。这不仅是为了赚取一份薪水,更是为了在踏入广阔社会之前,为自己积累一份最宝贵的无形财富。