副业养家,管这叫搞副业?哪本小说最上头?

要理解这种“上头感”,我们不妨先拆解那些广为流传的副业故事叙事弧光。它们往往始于一个“不甘平凡”的主角——可能是格子间里被KPI压得喘不过气的白领,也可能是为家庭开销操碎了心的宝妈。他们的“金手指”并非凭空出现的超能力,而是一个被忽视的需求、一个微小的技能点,或是一次偶然的机遇。比如,那个擅长PPT制作的同事,开始在知识付费平台分享模板,月入数万;那个热爱烘焙的妈妈,把朋友圈变成了私房蛋糕店,订单接到手软。故事的魅力在于,它将复杂的商业逻辑简化为了一个可被感知的“发现-行动-反馈”闭环。读者看到的不是枯燥的市场分析报告,而是一个普通人如何通过自己的努力,撬动了一个小而美的杠杆,最终实现了生活阶层的跃迁。这种叙事之所以“上头”,因为它精准地击中了我们内心深处的渴望:*我是否也拥有这样的“金手指”?*它提供了一种强烈的代入感,让我们相信,改变并非遥不可及,而是藏在某个待发掘的角落里。这便是现实逻辑的第一层:故事性包装下的可行性启蒙。

然而,小说之所以上头,恰恰因为它用蒙太奇手法,省略了99%的枯燥与挣扎。主角的成功似乎总在几个关键节点后如期而至,但现实中,从0到1的每一步都充满了不确定性。这就引出了搞副业的核心思维转变——从“打工者思维”切换到“经营者思维”。打工者思维是“用时间换钱”,我付出八小时,你给我固定报酬。而经营者思维的核心是“价值创造与资产构建”。你不再是一个被动等待任务的执行者,而是要主动去识别问题、创造解决方案,并将其打造成一个可以持续产生价值的“微型资产”。这个资产可能是一个内容账号、一个付费社群、一款小程序,或是一个稳定供应的产品链。这个过程,需要你具备产品经理的洞察力、营销人员的推广能力和财务人员的成本意识。你必须学会计算投入产出比,分析用户数据,迭代你的产品或服务。这个过程远比小说中描绘的要孤独和繁琐,可能是在哄睡孩子后独自研究平台算法的深夜,也可能是面对寥寥无几的订单数据而自我怀疑的清晨。正是这种思维的彻底转变,才将“搞点副业”和“用副业养家”划清了界限。前者是补充,后者是重构。

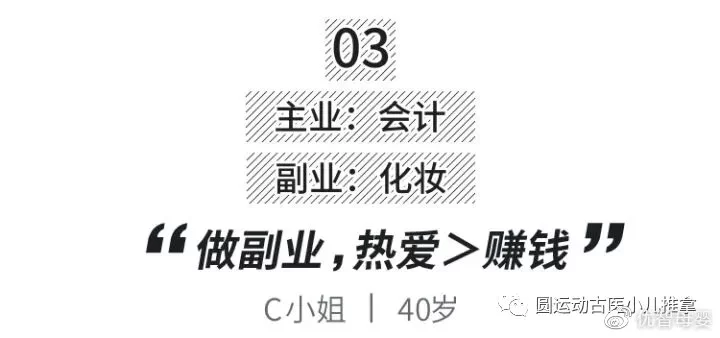

那么,对于大多数普通人而言,普通人副业养家的可能性究竟有多大?答案是肯定的,但前提是必须摆脱“一夜暴富”的幻想,踏踏实实地走好每一步。可能性并不建立在某个爆款项目上,而是建立在个人能力的“复利效应”之上。你的副业,最好能与你的主业、兴趣或生活经验产生关联。一个做程序员的主业,去做编程培训或开发小工具,就比一个完全不懂行的人跨界去做美妆,成功率要高得多。这不是让你画地为牢,而是强调优势最大化。你已有的知识、技能和人脉,是你启动副业时成本最低的“初始资本”。副业养家的本质,不是让你去开拓一个全新的、陌生的领域,而是让你在一个你稍有涉猎或极具热情的领域里,做到比80%的人更专业、更用心。当你的专业度能够解决一部分人的特定痛点时,“养家”就不再是一个遥不可及的目标,它可能始于为你分担一部分房贷或车贷,最终发展成一份稳定甚至超越主业的收入流。它更像一块生活的“压舱石”,让你在面对主业的不确定性时,拥有了从容选择的底气。

接下来最关键的问题是:如何找到上头的副业项目?这个“上头”,不应仅仅指代金钱带来的刺激,更应包含成就感和成长感。一个能让你持续投入、不断精进的副业,才是真正“上头”的。寻找它,可以遵循一个三步走的策略。第一步,自我盘点与交叉分析。拿出一张纸,列出你的三大清单:技能清单(你会什么,如写作、设计、编程、外语)、兴趣清单(你喜欢什么,如健身、养花、看电影、历史)、资源清单(你有什么,如人脉渠道、信息差、地域特产)。然后,尝试将这三者进行交叉组合。比如,“写作技能”+“历史兴趣”=历史科普自媒体;“养花兴趣”+“地域特产资源”=特色花卉电商。第二步,MVP最小可行性验证。不要一开始就追求完美和宏大。选定一个方向后,用最小的成本去测试市场反应。想做知识付费,先在知乎或抖音免费分享几篇干货,看数据反馈;想做电商,先从一件代发或朋友圈预售开始,别急着囤货。这个阶段的目标不是赚钱,而是验证你的产品/服务是否有人愿意为之付费,哪怕只有一两个人。第三步,持续迭代与建立正反馈。根据验证结果,快速调整你的方向、产品形态或营销方式。当你赚到第一个100块,收到第一个用户的正面评价时,要牢牢抓住这份“正反馈”。它是你对抗后期枯燥与挫败感的最佳燃料。一个“上头”的副业,就是这样一个在“验证-调整-反馈-再验证”的循环中,不断成长、让你越来越有掌控感的过程。

最终,我们会发现,那本最让人“上头”的副业小说,其实并非别人写就的传奇,而是我们自己亲手在现实生活中创作的脚本。它没有天降神兵,只有一次次的主动求索;它没有一蹴而就,只有日复一日的深耕细作。从质疑“管这叫搞副业?”到坦然地用副业收入为家庭增添一份保障,这中间跨越的,不仅仅是收入的数字,更是一个人精神世界的重塑。你不再是环境的被动接受者,而是主动的创造者,是自己人生故事的执笔者。这份由内而外生发出的力量,才是“副业养家”这场浪潮中,最珍贵、也最值得我们去追寻的“上头”之处。故事的结局早已注定——那个在深夜里默默耕耘的人,终将迎来属于自己的高光时刻。