副业模式咋分析?盈利模式案例能给企业啥启发?

当下,副业早已超越了“赚点零花钱”的初级阶段,它正在演变为一种大规模、个体化的商业实验场。每一个成功的副业模式,都是一个微缩版的商业模型,其背后蕴含着对市场需求、用户心理和价值传递的深刻洞察。与其将这种现象视为零散的个体行为,不如将其视为理解未来商业趋势的宝贵样本。通过解剖一个具体的知识服务变现案例,我们可以提炼出一套行之有效的盈利逻辑,并将其投射到更宏大的企业经营管理层面,寻找那些足以撼动传统商业范式的启示。

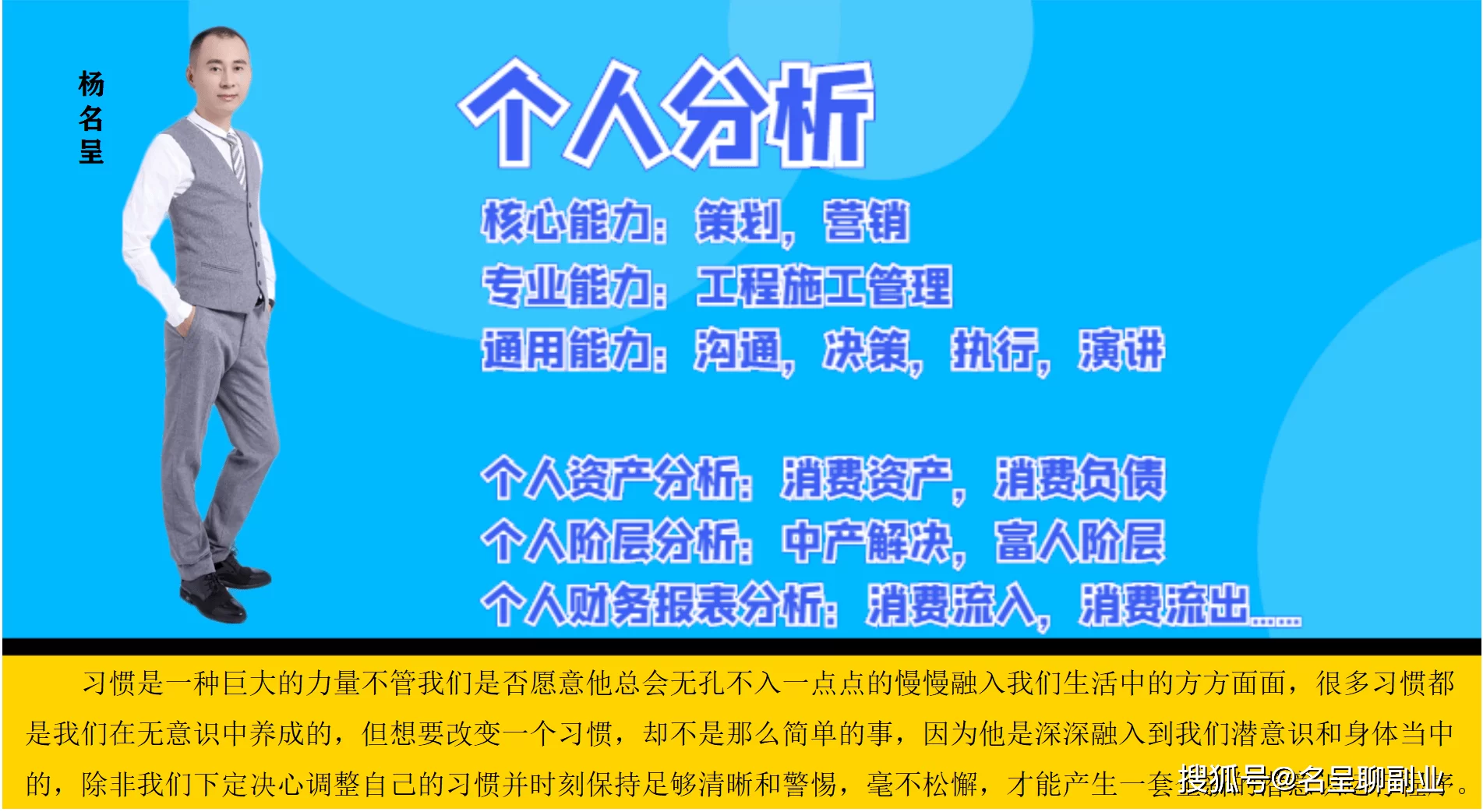

我们不妨构建一个典型的“个人IP驱动的知识服务变现”案例。主角“老王”,是一位从业十年的资深建筑设计师,他的副业并非接私活画图,而是系统性地将其专业知识产品化。他的盈利模式可以拆解为四个递进的层次:首先,在知乎、小红书等平台,以“避坑指南”、“材料选购”等高价值、低门槛的内容作为流量入口,精准吸引有装修需求的潜在用户,这是个人IP商业价值的初始积累阶段,核心是构建信任的基石。其次,当粉丝积累到一定规模,他推出“一对一户型咨询”或“装修方案审核”等轻量级付费服务,客单价数百元,这不仅是对市场需求的真实验证,更是完成了从流量到现金的首次转化。再次,基于咨询中发现的共性问题,他将解决方案标准化、产品化,开发出《独立设计师施工图模板》、《全屋定制避坑清单》等数字产品,实现了一次开发、无限次销售的可规模化盈利,这是知识服务变现案例中最关键的一步,即从出售时间到出售产品的跃迁。最后,他整合供应链资源,推出高性价比的建材团购服务,进一步深化商业闭环。这个模式的精妙之处在于,它不是单一的收入来源,而是一个以信任为杠杆,以内容为钩子,层层筛选、不断深化的价值漏斗。

深入分析这个模式的盈利内核,其核心在于非对称回报结构的构建。初期的内容创作投入的是时间成本,边际成本几乎为零,却能持续不断地吸引精准流量,形成资产的沉淀。而付费咨询和数字产品,则是在这个沉淀资产之上进行的高杠杆变现。这与传统企业“高投入、高风险、高产出”的模式截然不同,它更像是一种“低风险测试、验证成功后放大”的逻辑。老王的成功,并非偶然,而是严格遵循了“MVP(最小可行产品)”原则,他没有一开始就投入巨大成本开发复杂的线上课程,而是用一个帖子、一次咨询来测试水温,根据市场反馈快速迭代。这种敏捷的、以用户反馈为导向的运营思维,恰恰是许多大型企业所缺失的。这种模式的护城河并非技术或资本,而是基于专业能力和真诚分享所建立的深度用户信任,这种信任一旦形成,便具有极强的黏性与排他性。

将这一副业模式盈利分析的结论投射到企业层面,第一个深刻的启发便是推动企业从“大而全的产品思维”转向“小而美的价值单元思维”。许多企业习惯于打造功能臃肿、周期漫长的“旗舰产品”,试图满足所有用户的所有需求,结果往往是成本高企、市场反应迟钝。老王的模式告诉我们,市场真正需要的可能不是一个“完美的解决方案”,而是一个能解决当下某个“痛点”的“最小化工具”。企业完全可以借鉴此思路,将庞大的服务体系拆解成一个个独立的、可定价、可快速迭代的“微型产品”或“功能模块”。例如,一个软件公司不必非要升级整个系统,可以先推出一个解决特定工作流痛点的独立插件,测试市场反应,成功后再整合或扩展。这种“服务产品化”的策略,不仅降低了创新的风险和成本,更能让企业敏锐地捕捉到市场变化的脉搏,实现持续的业务创新,这正是企业商业模式创新的一条有效路径。

第二个启发,关乎企业与用户关系的重构。在老王的模式里,用户不是被动的“消费者”,而是参与价值共创的“粉丝”和“伙伴”。他与用户的互动是双向的、持续的,通过问答、直播、社群等方式,形成了一个高活跃度的“私域流量池”。反观许多传统企业,其与用户的关系仍然是单向的“广告-购买”模式,用户是冰冷的销售数据,客户关系管理(CRM)系统的本质也更多是“客户骚扰管理”。从副业看企业管理,企业必须意识到,未来的商业竞争,本质是用户注意力和信任时间的争夺。企业需要从“流量思维”彻底转向“用户思维”,不再仅仅关注获客成本(CAC),而应聚焦于用户终身价值(LTV)。这意味着企业需要打造更具人格魅力的品牌形象,建立真正的用户社群,鼓励用户参与到产品研发、品牌传播的全过程中,将用户关系从一次性的交易,升华为长期共生的价值共同体。

第三个启发,则触及了企业组织架构与人才战略的根本性变革。老王这样的“超级个体”,本质上是一个“一人公司”,他集产品经理、营销专家、销售顾问于一身,具备极强的综合能力和自驱力。这为现代企业的人才观提供了新的视角:企业不应仅仅将员工视为执行命令的“螺丝钉”,而应将他们视为潜在的“内部创业者”。组织架构上,可以尝试构建更扁平、更灵活的“阿米巴”或“部落制”小团队,赋予这些团队更多的决策权和资源,鼓励他们像老王经营自己的副业一样,去孵化新的业务线或创新产品。这种内部创业机制,不仅能极大地激发员工的创造力和主人翁精神,还能让企业在不增加巨大外部风险的情况下,源源不断地孵化出新的增长点。管理者的角色,也从发号施令的“监工”,转变为提供资源、清除障碍的“服务者”和“赋能者”。这种组织文化的变革,是企业在不确定时代保持活力的关键所在。

副业经济的崛起,绝非简单的“斜杠”文化流行,它预示着一种更加原子化、敏捷化、价值导向的商业新文明正在形成。那些看似微不足道的个体商业模式,实则是对未来商业逻辑的预演和探索。企业若能放下身段,认真研读这些来自边缘的创新实践,并从中汲取关于产品、用户和组织的智慧,或许就能在下一个时代的变革中,找到属于自己的那把钥匙。最大的颠覆,往往并非来自行业内的巨头,而是源于对这些微小但充满生命力的新物种的漠视。