医生主业看病,副业玩乐队,能兼顾发展吗?

当手术刀的冰冷 precision 与吉他弦的炽热 vibration 试图在同一个生命体中和谐共存时,一个极具张力的问题便浮出水面:医生主业看病,副业玩乐队,这究竟是精力分散的冒险,还是人格完整的升华?这并非一道简单的非此即彼的选择题,而是一场关于时间、精力、身份认同与自我实现的深度博弈。对于每一位身处高压医疗环境,却又心怀音乐梦想的从业者而言,理解并驾驭这种双重生活,本身就是一门超越解剖学与和声学的复杂艺术。

首先,我们必须坦诚地面对医生玩乐队所面临的医生跨界音乐创作的挑战,这些挑战真实且不容小觑。最直观的冲突来自于时间资源的极度稀缺。医生的工作性质决定了其时间的高度不可预测性,一台紧急手术、一个突发危重病人,就能瞬间击碎精心安排的排练计划。与朝九晚五的职业不同,医生的时间是被“值班”、“待命”、“加班”等词汇切割得支离破碎的碎片。乐队,作为一种高度依赖集体协作的艺术形式,要求成员间稳定的时间投入和默契配合。这种结构性的矛盾,是摆在医生乐手面前的第一道,也是最坚固的一道屏障。紧随其后的是精力的双重透支。一台持续数小时的高强度手术,耗损的是体力与高度集中的精神;而一场充满激情的乐队排练或演出,同样需要情感的深度投入与能量的极致释放。当白大褂的疲惫尚未褪去,又怎能指望一个人在舞台上火力全开?这种从理性到感性、从紧绷到激昂的快速切换,对人的生理与心理调节能力提出了极高的要求,稍有不慎,便可能陷入职业倦怠与爱好耗竭的双重困境。此外,社会角色认知的潜在冲突也不容忽视。在传统观念中,医生形象往往与严谨、稳重、无私奉献等特质深度绑定。当一个穿着白大褂的医者,在夜晚化身于灯光下呐喊的摇滚乐手时,这种巨大的“反差感”可能会引来同事、患者乃至社会的误解,被认为“不务正业”或“不够专业”,这种无形的压力,有时比时间与精力的挑战更令人窒息。

然而,凡事皆有两面性,如果我们仅仅看到挑战,便错过了这种“斜杠人生”背后蕴藏的巨大价值。深入进行医生玩乐队的利弊分析,我们会发现其积极意义远超想象。首当其冲的,是音乐作为情绪的“安全阀”所提供的无与伦比的治愈力量。医生每日面对的是疾病、痛苦与生死离别,长期承受着巨大的精神压力与情感冲击。音乐,尤其是参与式的乐队活动,提供了一个绝佳的情感宣泄出口。在鼓点与旋律中,积压的负面情绪得以转化和释放,这是一种深度的心理按摩,是任何度假或休闲都难以替代的。它不仅有助于预防职业倦怠,更能让医生以更平和、更坚韧的心态回归临床工作。其次,音乐创作与演奏对大脑的认知功能具有独特的锻炼价值。学习乐器需要高度的手眼协调、复杂的记忆能力和精细的听觉分辨力;乐队合奏则要求极佳的倾听能力、快速的反应能力和团队协作精神。这些能力与临床实践中诊断病情、操作手术、团队会诊所需的核心素养,在底层逻辑上是相通的。可以说,音乐训练在潜移默化中,为医生的大脑进行了一场“交叉训练”,有助于提升其专业工作的敏锐度与协作效率。更深层次的价值在于,它帮助医生构建了一个完整而丰满的身份认同。医生是一个神圣的职业,但它不应该成为一个人的全部。通过音乐,医生得以探索自己作为“艺术家”的另一面,体验不同的生命角色,这种多维度的自我认知,能极大地提升个体的幸福感和生命质量,避免沦为“只会看病的工具人”。一个内心世界丰富、情感充沛的医生,往往更能理解患者的痛苦,传递更具温度的人文关怀。

那么,面对机遇与挑战并存的现实,医生如何平衡工作与乐队?这需要一套极具智慧与纪律性的方法论。第一步,是心态上的“降维”与“聚焦”。对于绝大多数医生而言,玩乐队不应以商业化成功为首要目标,而应定位为一种高质量的精神追求和生活方式。这意味着要接受“业余”的身份,放弃对名次的执着,将焦点放在创作本身的乐趣和与伙伴共度的时光上。第二步,是系统化的时间管理。这并非一句空话,而是要将乐队活动像安排门诊、手术一样,郑重地嵌入日程表中,并视为不可侵犯的“神圣时间”。利用碎片化时间进行创作构思、乐谱编写,将整块时间留给高效的集体排练。第三步,是建立“理解型”的团队。寻找成员时,应优先考虑那些同样拥有主业、能够相互理解并支持彼此本职工作的伙伴。团队的共识是:乐队是生活的“甜点”,而非“主食”,这种共识能有效减少因时间冲突产生的内部矛盾。第四步,是善用科技的力量。现代音乐技术使得“云创作”成为可能,通过共享文档、线上协作平台,成员们可以在各自方便的时间里完成自己的部分,极大地降低了对同步物理空间的要求。

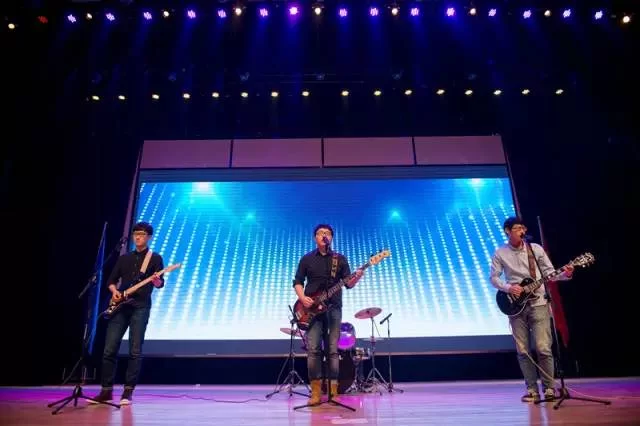

归根结底,医疗从业者发展音乐副业,其核心命题并非“能否”,而是“如何”。它是一场关于个人生活管理艺术的终极考验,考验着一个人对自我的认知、对欲望的排序以及对时间的掌控力。这并非一条适合所有人的道路,它要求参与者必须具备超强的自律、高效的习惯以及一颗能够承受双倍压力的大心脏。对于那些成功驾驭了这种双重生活的医生而言,他们收获的绝不仅仅是几首原创歌曲或几场酣畅淋漓的演出。他们收获的是一种动态的平衡,一种在理性的极致与感性的极致之间游走的能力。他们左手执刀,修复物理世界的创口;右手拨弦,慰藉精神世界的喧嚣。这种独特的生命体验,让他们得以从一个更立体、更完整的视角去审视生命、理解痛苦、拥抱美好。手术台与舞台,看似遥遥相望,实则共同指向了一个终极目标——让这个世界变得更完整、更和谐。那个在无影灯下专注的医者,与在聚光灯下沉浸的乐手,并非两个割裂的角色,而是一个勇敢的灵魂,在两种不同的人间剧场里,演绎着同一场关于热爱与奉献的宏大戏剧。