员工激励股买了能做副业吗?买卖可行不?

当一份员工持股协议书放在桌上时,很多人看到的不仅是公司未来的股价,更是一条通往财富自由的潜在捷径。一个自然而然的想法便油然而生:这笔尚未完全兑现的财富,能否成为我开启副业的“第一桶金”?用激励股来做点买卖,或者围绕它搞点投资,听起来似乎是个绝妙的点子。然而,这个想法在触及现实之前,必须先穿过一层由法律、公司规定和市场规则构成的复杂网络。将激励股直接等同于可以随意支配的现金,是许多持有者最容易陷入的误区。要回答这个问题,我们首先需要撕开“员工激励股”这个概念的华丽外衣,看清其真实的内核与束缚。

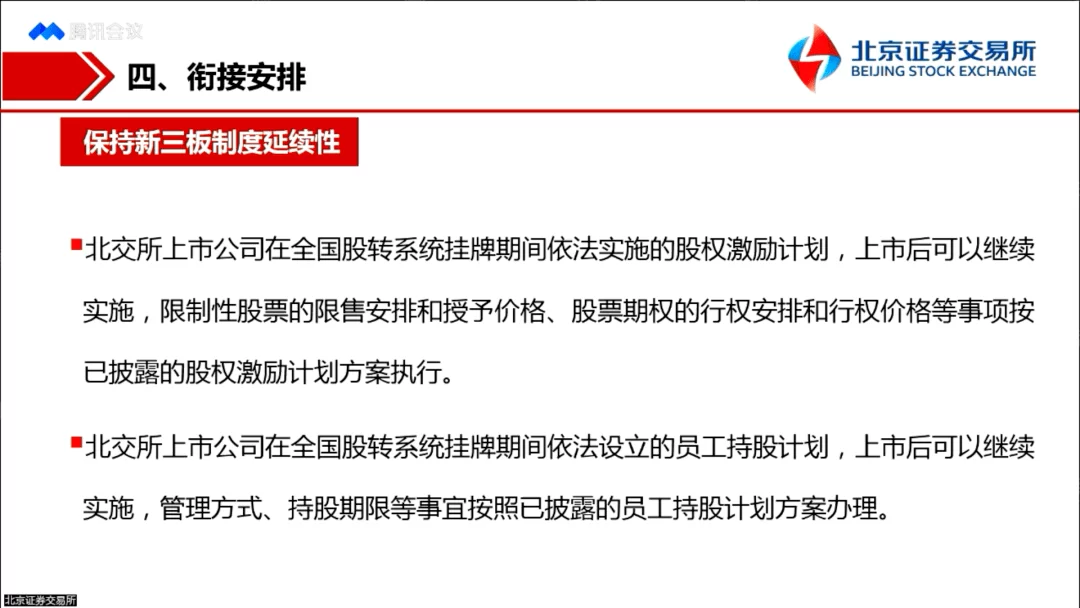

员工激励股,无论是以限制性股票单位(RSU)、股票期权还是其他形式出现,其本质都是一种或有资产,而非即时现金。它更像是一张附带苛刻条件的“提款单”,这张单子上清楚地写明了你可以提款的时间、数量以及方式。这就引出了第一个,也是最核心的障碍:员工激励股变现限制。通常,这些限制体现在几个关键节点。首先是“归属期”,这是公司为了留住和激励核心人才设下的时间考验。在归属期结束之前,这些股票对你而言只是镜花水月,你并非真正意义上的所有者,自然也无权进行任何买卖操作。即便股票完全归属了,紧随其后的往往是“锁定期”。这是根据《公司法》、证券交易所上市规则以及公司内部章程设定的,旨在防止公司高管和核心员工在短期内大规模抛售股票,从而冲击股价、稳定公司控制权。在这期间,你手握的是不能交易的“金块”,看得见,却摸不着。

即便跨越了归属和锁定这两道门槛,买卖操作也远非想象的那么自由。对于上市公司,尤其是信息敏感度高的企业,通常会设立“交易窗口期”。公司财报发布前、重大并购或战略决策公布前夕,都属于“静默期”,内部人员被严格禁止买卖本公司股票。这并非简单的公司内部规定,而是防范内幕交易的法律红线。作为掌握着普通投资者无法获知信息的内部人,你的任何交易行为都可能被置于监管的放大镜下。因此,所谓的“员工激励股买卖规定”是一套极其严密的体系,它将交易行为严格限定在特定的时间框架内,并辅以繁复的申报和审批流程。试图将这种高度受限的交易行为作为一种可以随时操作的“副业”,显然是不切实际的。它更像是一个需要精准踩点、严格遵守纪律的年度“特殊操作”,而非日常化的经营活动。

那么,既然直接的、高频的买卖行不通,持有激励股能搞投资副业吗这个问题的答案是否就完全是否定的?也未必。关键在于我们如何重新定义“副业”的内涵。如果副业指的是利用激励股本身进行短线投机交易,那这条路基本是死胡同。但如果我们将副业的范畴扩大,围绕“持有激励股”这一身份所衍生的知识与经验,一个全新的、合规且充满潜力的世界便豁然开朗。你的副业不应该是“交易这支股票”,而应该是“分享关于这支股票的知识”。例如,你可以成为一名专注于股权激励领域的财经内容创作者。无数和你一样的职场人,对RSU、期权等概念一知半解,对税务规划、退出策略感到迷茫。你可以将自己的学习心得、实践经验、踩过的坑,通过文章、视频、直播等形式分享出来,建立个人品牌。这种知识付费型的副业,不仅完全合规,还能将你的被动持股经历转化为主动的、可持续的现金流。

更进一步,基于你深入研究的公司基本面、行业动态以及股权激励条款,你甚至可以转型为一名独立的财务顾问或职业规划师。你的服务对象可以是那些同样获得股权激励但不知如何管理的同事或朋友。你可以帮助他们解读复杂的协议,分析不同归属策略下的税务影响,制定长期的资产配置方案。这种“知识变现”的模式,其核心价值恰恰来源于你作为“内部持有者”的独特视角,但它并不涉及任何违规的交易行为,而是将信息优势转化为了咨询优势。此外,你还可以组织线上或线下的持股员工社群,搭建一个交流平台,分享信息,抱团取暖。当社群形成规模后,自然会产生多种合规的商业模式。这才是真正意义上,将激励股的价值从单一的股价波动,延伸到了更广阔的个人能力与资源变现层面。

然而,无论选择哪种路径,股权激励与个人副业合规性都必须是时刻悬在头顶的达摩克利斯之剑。有几条红线绝对不能触碰。第一,严禁利用任何非公开信息进行交易或指导他人交易。你在工作中听到的任何未公开的业绩数据、项目进展、人事变动,都不能成为你或你“副业”决策的依据。第二,你的副业内容不能与公司的主营业务构成竞争,不能损害公司的商业利益和声誉。例如,你不能在公开平台上发布唱空公司的言论来影响股价,即便你个人已经清仓。第三,必须严格遵守公司的利益冲突申报制度。如果你的副业可能与公司产生关联,务必提前向法务或人力资源部门报备,获得书面许可。合规不是一道选择题,而是一道必答题,任何侥幸心理都可能让你面临失去股权、赔偿损失甚至承担法律责任的严重后果。

最终,我们或许需要回归一个更理性的视角来看待员工激励股与副业的关系。与其绞尽脑汁地思考如何“利用”它做副业,不如将其视为一个强大的财富放大器和个人成长的催化剂。它迫使你从一个单纯的雇员,转变为一个关心宏观经济、行业趋势、公司治理和财务报表的“准投资者”。这个过程本身,就是一种最高价值的“自我投资”。你应该做的,是深入研究这家你为之奋斗的公司,理解它的商业模式、护城河和未来潜力。在此基础上,制定一个长远的、理性的持股和退出计划,将其作为你家庭资产配置中的重要一环。至于副业,它应该是你基于这份深刻理解而衍生出的自然结果,是你专业能力的延伸,而不是对一个受限金融工具的强行“盘活”。你的副业,或许不该是交易这支股票,而是深刻理解它背后的商业世界,并将这份洞察力,变现为你终身受用的核心竞争力。