哪些店铺一般不会找成年兼职女来帮忙干活呢?

在探讨“哪些店铺一般不找成年女性兼职”这一问题时,我们触及的并非是性别歧视的红线,而是对特定工作性质与社会分工现实的一种客观审视。商业招聘的核心始终是“人岗匹配”,即求职者的能力、特质与岗位的需求达成最佳耦合。因此,某些店铺或行业之所以较少出现成年女性兼职的身影,其根源往往深植于岗位本身的物理要求、环境特性乃至行业文化之中,而非基于对女性能力的偏见。理解这一点,有助于我们更理性地看待职场现象,并为求职者提供更具现实意义的指导。

重体力劳动需求是构成招聘偏好的首要物理壁垒。最显而易见的例子集中在仓储物流、建材销售以及饮品批发等领域。以一家大型的建材瓷砖店为例,其日常工作远非引导客户和开单那么简单,更核心的任务涉及卸货、搬运、库存整理等环节。一片800x800mm的瓷砖重量可高达数十公斤,成箱的瓷砖更是需要极大的臂力与腰腹力量才能安全移动。同样,在仓储物流的“最后一公里”配送点,兼职人员需要快速对成堆的包裹进行分拣、扫描、装车,这些包裹重量不一,且工作节奏极快,对体能的消耗是持续性的。啤酒、饮料等快消品的批发零售店,每到旺季,成吨的货物需要人工从货车上卸下并码放整齐,这种高强度、爆发性的体力劳动,从生理结构和工作效率的现实角度考量,雇主自然会更倾向于选择体能更具优势的男性求职者。这并非对女性的否定,而是一种在特定条件下,追求效率最大化和降低工伤风险的本能商业决策。从人力资源管理的视角看,这是一种基于岗位胜任力模型的理性选择,其核心是完成工作任务所必需的“体力”这一硬性指标。

高风险与特定技术环境构成了另一重筛选维度。除了纯粹的体力活,一些工作环境本身存在的风险和技术壁垒,也使得成年女性兼职者较为少见。例如,专业的汽车维修厂,尤其是涉及大型货车、工程机械维修的店铺,其工作环境充斥着机油、油污,且常常需要操作重型工具,如风炮、千斤顶,甚至需要钻入车底进行检修。这不仅要求从业者具备一定的机械知识,更对力量和胆量有相当的要求。同样,一些五金切割店或小型金属加工坊,需要操作切割机、电焊等设备,这些设备本身就具有一定的危险性,且伴随着火花、噪音和粉尘。在这样的环境中,雇主出于对员工安全的考虑,可能会潜意识地认为男性对这些“脏、累、险”的环境耐受度更高。此外,某些行业的核心技术传承长期以“师徒制”形式在男性圈子内流传,形成了一种独特的行业生态和技术壁垒,外部人士,尤其是女性,很难在短时间内融入并掌握核心技能,这使得这类店铺在招聘兼职时,习惯性地在熟悉的圈子内寻找人选,从而在客观上减少了女性的就业机会。

行业文化与目标客群的“隐性偏好”同样不容忽视。在一些高度垂直化的兴趣消费领域,店铺的招聘策略会紧密围绕其核心客群来制定。例如,专业的渔具店、模型手办店(尤其是军事、机械类)、户外探险装备店等,其主要消费群体以男性为主。店主可能会认为,雇佣一位同样热爱这些领域的男性兼职,能更自然地与顾客产生共鸣,进行更深入的技术交流和产品推荐,从而提升客户粘性和销售转化率。这种选择逻辑,本质上是一种市场导向的营销策略,旨在通过构建“同好”氛围来优化消费体验。虽然我们能看到越来越多女性在这些领域展现出浓厚的兴趣和专业的知识,但在普遍认知中,这种“圈子文化”的惯性依然存在。同样,一些主打“兄弟聚会”、“硬核烧烤”风格的餐饮店铺,在营造其独特的品牌调性时,也可能会在招聘服务员、厨师等岗位时,更倾向于选择能更好地融入其品牌氛围的男性员工,这同样是一种基于商业定位的考量,而非单纯的性别筛选。

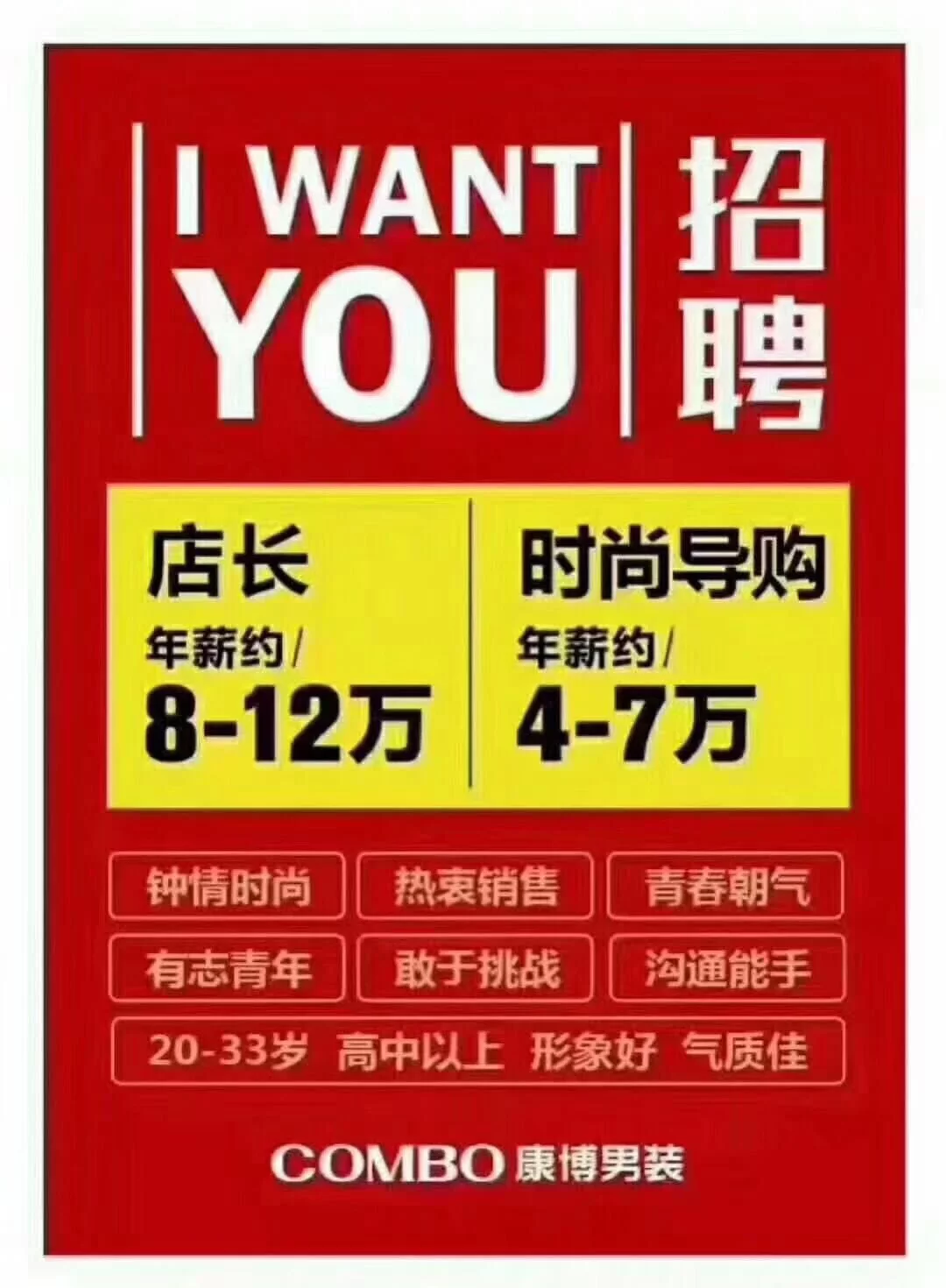

然而,将视角完全置于雇主一侧是不全面的。我们还需从成年女性求职者的主动选择这一维度来审视这一问题。对于心智成熟、注重生活品质与职业发展的成年女性而言,在选择兼职工作时,其考量因素远比薪酬和时间更为复杂。她们会主动规避那些工作环境恶劣、缺乏安全保障、没有职业成长空间或社会认同感低的岗位。一个需要独自值守至深夜的街角便利店,即便薪水尚可,其潜在的安全风险也会让许多女性望而却步。一个充斥着粉尘与噪音且毫无技术含量的包装工厂,重复性劳动不仅消磨时间,更无法为个人履历增添任何价值。成年女性在选择兼职时,往往会更倾向于那些工作环境安全、体面,能接触人群、锻炼沟通能力,或能学习到一项新技能的岗位,如书店店员、咖啡馆咖啡师、品牌服饰导购、活动策划执行助理等。因此,某些店铺之所以“不找”成年女性兼职,有时也是因为她们首先“不选”这些店铺,这是一种双向选择的结果。

技术与观念的进步正在重塑这一格局。值得庆幸的是,上述所谓的“行业定律”并非一成不变。随着科技的进步,许多曾经依赖纯人力的工作正在被机械化、智能化设备所取代。电动叉车、液压升降平台、传送带等物流设备的应用,极大地降低了对从业者绝对力量的要求,为女性进入仓储物流行业扫清了部分障碍。同时,社会观念的日益开放和平等意识的深化,也使得越来越多的女性勇敢地打破了职业性别的刻板印象,在汽修、焊接、健身教练等领域取得了令人瞩目的成就。有远见的企业主也开始意识到,一个多元化、包容性的团队往往能带来更丰富的视角和更强的创新能力,他们在招聘时会更加注重求职者的实际能力、学习态度和服务意识,而非性别。那些固守陈旧观念,仅凭性别就设置门槛的店铺,最终可能会在激烈的市场竞争中,因为错失了优秀的人才而处于劣势。

最终,决定一个岗位由谁来胜任的,不应是性别的标签,而是能力的天平。无论是重体力、高风险还是行业文化的壁垒,它们更多是特定发展阶段下的产物,反映了当时社会生产力和主流观念的局限。随着社会文明的演进和技术的普及,那些曾经被无形之墙隔开的职业领域,其边界正变得日益模糊,为每一位凭借技能与汗水追求价值的劳动者,敞开了更广阔的大门。对于求职的个体而言,清晰地认知自我优势与短板,理性评估岗位的匹配度,才是做出最优职业选择的关键所在。