国企员工能做副业吗?企业不准的规定有哪些?

在“副业刚需”与“斜杠青年”概念盛行的当下,探讨国企员工能否从事副业,已不再是一个简单的“是”或“否”能回答的问题。它触及了国有企业独特的管理体制、员工的职业伦理以及法律法规的交叉地带。相较于体制外的自由职业者,国企员工的行为边界显然更为审慎,其核心逻辑在于防范利益冲突与维护国有资产安全。因此,要理解这一议题,必须首先摒弃“法无禁止即可为”的普遍认知,转而深入理解其背后一整套严密的约束体系。

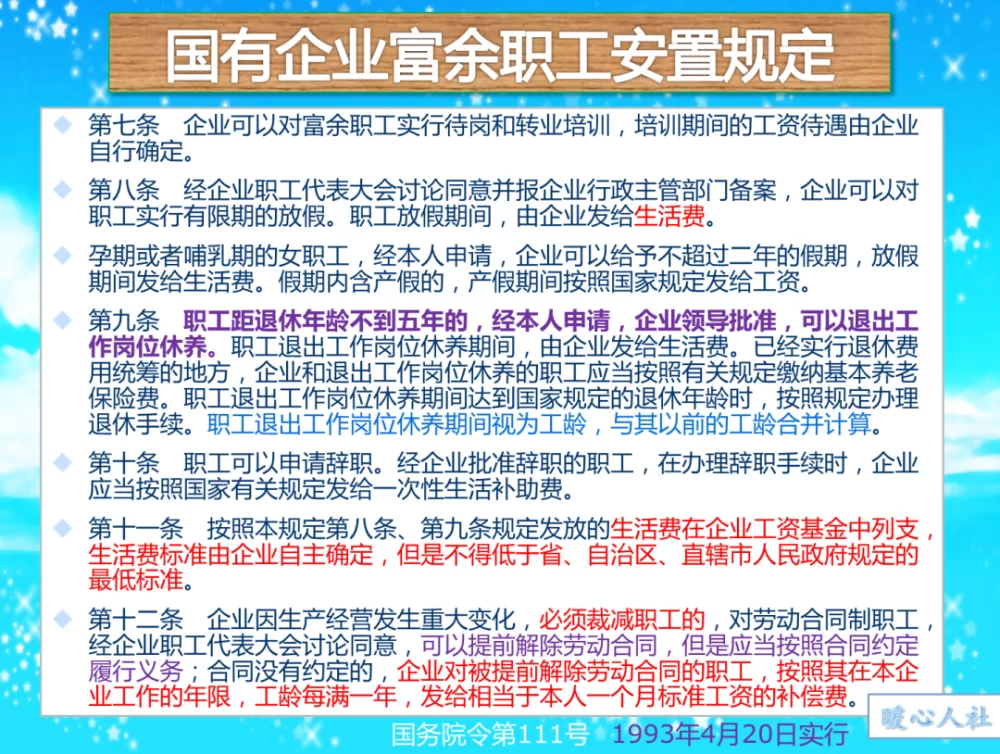

国企员工兼职规定的源头,并非单一法条,而是多层次、多维度的制度集合。最直接的依据来自《中华人民共和国劳动合同法》,其中规定用人单位有权对劳动者提出兼职限制,但前提是“对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的”。然而,对于国企而言,这道“防线”被大大前置了。更具约束力的是党内法规和国家部委出台的专门性文件,例如《中国共产党纪律处分条例》中关于“违反有关规定从事营利活动”的条款,以及《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等。这些规定明确将国企,尤其是关键岗位和领导干部,置于近乎准公务员的廉洁标准之下。它们的核心精神是:任何兼职行为,都不得利用职务上的便利,不得影响本职工作的公正性与效率,更不得与企业的主营业务发生任何形式的竞争或利益关联。将国企员工副业与公务员法进行对比可以发现,虽然法律身份不同,但在廉洁自律的要求上,二者呈现出高度趋同的态势,这恰恰体现了国有企业在国民经济中特殊地位所决定的内在要求。

那么,企业明令不准的“红线”究竟划在哪里?我们可以从几个典型场景来具象化这些规定。其一,是直接或间接的利益冲突。例如,某电网公司的员工,私下为一家新能源设备公司提供技术咨询,即便不使用公司任何资源,其身份本身就可能带来不公平的市场优势,这显然是禁区。其二,是利用职务便利或内部资源。这包括但不限于:利用工作时间处理私活、使用公司的电脑设备进行设计、将在工作中获取的客户信息或商业秘密用于个人经营等。这种行为性质更为严重,轻则违纪,重则可能构成侵犯商业秘密罪。其三,是从事与本职工作高度相关或具有竞争性的业务。一位在银行负责风险控制的员工,如果利用业余时间为一家P2P公司“站台”或提供风控建议,这不仅分散其精力,更可能引发潜在的系统性风险,是绝对不被允许的。其四,是任何可能损害国企声誉的活动。由于国企承载着国家形象和社会公信力,员工一旦从事非法或不道德的副业,如网络博彩、代购违禁品等,其后果将远超个人范畴,会直接波及企业形象。这些规定看似严苛,实则是为了筑牢一道防火墙,确保公共资源的纯洁性和市场竞争的公平性。

在明确了“禁区”之后,许多人更关心的是“安全区”在哪里——国企员工可以做哪些副业?原则性答案是:与主业完全隔离,且不占用本职工作时间与资源,不利用职务影响力的非营利性或低风险性活动。实践中,一些领域被认为是相对可行的“灰色地带”,但仍需谨慎。例如,知识变现与创作类副业,如在不泄露工作秘密的前提下,进行文学创作、翻译、设计、制作线上课程(主题需与工作无关)。这些活动主要依赖个人智力与技能,时间安排相对灵活。又如,体力劳动与服务类副业,如周末在市集售卖自制手工艺品、提供非专业的宠物看护服务等。这类活动与国企业务通常关联度极低。再如,纯财务投资类行为,如购买股票、基金、投资理财产品或出租自有房产。这通常被视为个人理财范畴,与“经营性”兼职有所区别。然而,必须强调的是,“相对安全”不等于“绝对安全”。不同国企、不同岗位的管理尺度存在差异,有些管理严格的单位可能对所有兼职行为都持否定态度。因此,在行动之前,最稳妥的做法是仔细研读单位的员工手册和内部规定。

谈及国有企业违规兼职后果,其严重性往往超出许多人的想象。这绝非“罚酒三杯”式的口头警告,而是一套环环相扣的惩戒体系。最轻的,可能是内部纪律处分,包括通报批评、诫勉谈话、取消当年评优资格等。情节稍重的,则会面临经济处罚,如扣发绩效奖金、追缴违规所得等。对于身处关键岗位或领导干部,违规兼职几乎必然导致职务调整,甚至是降职、免职。在极端情况下,如果兼职行为给企业造成了重大经济损失或恶劣社会影响,或触犯了刑法,企业有权单方面解除劳动合同,并将其违纪违法线索移交纪检监察机关或司法机关处理。这种后果不仅是职业生涯的“硬着陆”,更会在个人档案中留下永久性污点,影响深远。因此,任何心存侥幸的试探,都可能付出沉重的代价。

面对如此复杂的局面,如何合规开展副业便成为一门需要审慎权衡的“艺术”。首先,进行彻底的自我风险评估是第一步。诚实地审视自己的副业意向是否与本职工作存在任何潜在的、间接的利益冲突。其次,深入研究并理解内部规章制度是基石。不要依赖于同事间的“口头经验”,务必找到白纸黑字的条款,做到心中有数。再次,保持绝对的物理与逻辑隔离。为副业配备独立的电脑、手机、邮箱,使用个人业余时间,绝不将任何公司资源用于私活。最后,也是最重要的一点,保持低调。除非副业已经大到需要向组织报备或辞职的程度,否则不宜在同事、领导甚至客户面前提及。合规开展副业的本质,是在个人发展与组织规则之间找到微妙的平衡点,它考验的不仅是员工的专业能力,更是其职业操守与智慧。

最终,对于国企员工而言,副业的智慧不在于能赚取多少外快,而在于能否在坚守职业底线的同时,开辟出一条无损于主业根基、有益于个人成长的第二曲线。这条曲线应当是主业的滋养而非消耗,是能力的延伸而非冲突,是个人价值的多元化实现,而非对组织原则的挑战。在体制的框架内寻求创新与突破,既需要勇气,更需要对规则的敬畏与深刻的理解。这或许正是新时代国企员工面临的一道独特而深刻的课题。