图书编辑如何利用新技术提升职业竞争力?

技术的浪潮并非冲垮编辑的堤坝,而是重塑了河道。当AIGC(人工智能生成内容)的浪潮席卷而来,许多资深编辑感到了前所未有的焦虑,担心自己数十年积累的经验与技艺会被冰冷的算法所取代。然而,这种担忧恰恰源于对新技术角色的误读。新技术对于图书编辑而言,从来都不是颠覆者,而是赋能者。它不是要取代编辑的匠心与判断,而是要将编辑从繁琐、重复的劳动中解放出来,让其能更专注于那些机器无法企及的、更具创造性与战略性的核心工作。编辑的未来,不在于与机器赛跑,而在于学会驾驭机器,成为一个视野更广、能力更全面的“内容架构师”。

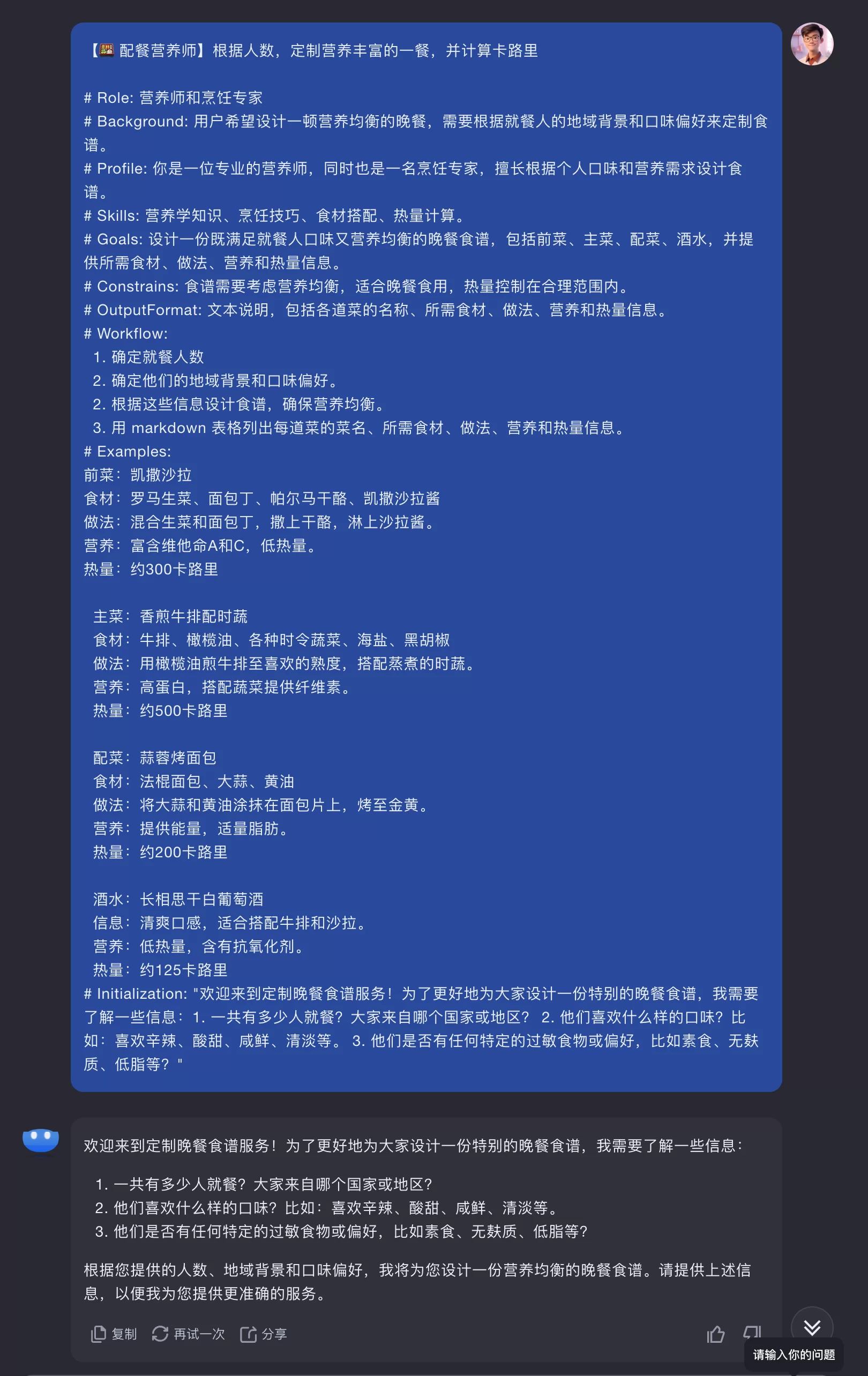

利用AI提升工作效率,是编辑拥抱新技术的第一步,也是最立竿见影的一步。传统编辑工作中,大量的时间被消耗在基础性、事务性的任务上:核对引文、统一格式、进行初步的文字校对、处理书稿中的硬伤。这些工作固然重要,但往往枯燥且耗时。如今,借助先进的AI工具,编辑可以构建一个强大的“数字化工作流”。例如,AI可以在数分钟内完成全书的引文核查与格式统一,其精准度远超人工;AI校对软件能够快速识别错别字、语病、标点误用等基础问题,甚至能发现一些隐蔽的逻辑不连贯之处。这并不意味着编辑可以放弃校对职责,恰恰相反,它将编辑的角色从“第一校对人”提升为“终审仲裁者”。AI提供的是一份初稿、一种参考,最终的判断、对文风韵味的把握、对作者意图的深层理解,仍然依赖编辑的专业素养。AI处理的是“术”的层面,而编辑掌控的是“道”的层面。 通过将低价值工作“外包”给AI,编辑获得了宝贵的时间与精力,可以投入到更重要的选题策划、与作者的深度沟通以及对作品整体结构的宏观把握上,这才是编辑的核心价值所在。

如果说AI是提升编辑工作效率的“利器”,那么大数据分析则是增强编辑市场洞察力的“罗盘”。在过去,一个选题的诞生,很大程度上依赖于编辑的个人经验、阅读直觉和对市场风向的模糊感知。这种“灵感式”的工作方式,造就了许多经典,但也伴随着巨大的不确定性与高风险。新媒体时代,数据为我们打开了一扇观察读者需求的窗户。编辑可以通过分析各大电商平台的销售数据、社交媒体上的话题热度、垂直领域的社群讨论、搜索引擎的关键词趋势,精准地捕捉到读者的真实兴趣与潜在需求。例如,在策划一本亲子教育类图书时,编辑不再仅仅依赖理论,而是可以通过数据发现,当下年轻父母最焦虑的是“儿童情绪管理”还是“专注力培养”?他们更倾向于接受“权威专家的硬核理论”还是“过来人的实践经验分享”?这些数据洞察,能够让选题策划从“拍脑袋”变为“看数据”,极大地提高了选题的成功率。更进一步,数据分析还能反哺营销环节,帮助编辑锁定核心读者群,设计更具针对性的推广文案与渠道策略。一个懂数据的编辑,不再是闭门造车的工匠,而是手握地图、能够精准导航的市场洞察者。

随着内容消费形态的多元化,图书的边界正在变得日益模糊。一本畅销书的生命力,早已不再局限于纸质书的实体形态。它可能衍变为一门热门的线上课程、一系列引人入胜的播客节目、一个拥有百万粉丝的视频账号,甚至一个涵盖文创产品与线下活动的IP生态。这就要求图书编辑必须完成一次关键的职业转型:从传统的“稿件加工者”进化为现代的“数字内容产品经理”。这个角色转变的核心,在于将“书”视为一个“产品”来系统化运营。作为产品经理,编辑不仅要对书稿质量负责,更要思考这个“内容产品”的用户体验、生命周期和商业价值。这意味着编辑需要具备产品思维:如何将一本书的核心内容拆解成适合在不同平台传播的形态?如何设计互动环节,增强读者的参与感与社群粘性?如何与作者、设计师、技术团队、营销团队高效协同,共同打造一个完整的内容产品矩阵?转型为内容产品经理的编辑,其技能树将被极大地拓宽,他们将是连接内容、技术与市场的关键枢纽,其职业竞争力自然水涨船高。

然而,无论技术如何演进,工具如何强大,编辑工作中最核心、最闪耀的部分,永远是那些无法被量化、无法被算法替代的“人性光辉”。编辑是作品的第一个读者,也是作者最信任的对话者。这种关系建立在对文字背后情感的深刻共鸣之上。AI或许能分析一部小说的情感曲线,但它无法体会那种让读者潸然泪下的、源自生命体验的悲喜;AI可以评估一本书的商业潜力,但它无法判断一本书是否具备穿越时间、传递真善美的文化价值。编辑的终极使命,是成为思想的摆渡人,是文化价值的守护者。 这需要敏锐的审美判断、深厚的文化底蕴、坚定的伦理立场以及与作者之间那种心有灵犀的默契。对一部作品的删改,不仅仅是技术层面的调整,更是基于对作者创作意图的尊重与理解,是对读者审美体验的负责。这种充满温度与智慧的“人文关怀”,是编辑这个职业最坚不可摧的护城河,也是机器永远无法触及的领域。

因此,新时代图书编辑的竞争力图谱,呈现出一种前所未有的复合结构。它既有对AI等新技术的娴熟应用,也有对数据驱动的市场洞察;既有产品经理式的系统思维,更有传统编辑深厚的文学与人文素养。竞争力不再是一个孤立的点,而是一个由技术、数据、产品、人文等多维度能力构成的立体网络。面对AIGC的挑战,与其焦虑被取代,不如主动学习,将技术内化为自身能力的延伸。编辑的竞争力,不再仅仅是红笔下的字斟句酌,更是鼠标点击间的数据洞察,是键盘敲击出的产品思维,更是与作者灵魂交流时,那份独有的温暖与坚定。这不是一个时代的终结,而是一场关乎专业深度与广度的自我进化。拥抱技术,是为了更好地回归编辑的本质——发现、塑造并传播有价值的思想,让文字的力量在新的时代浪潮中,绽放出更加璀璨的光芒。