工资不发?兼职、休假、病假、婚假这些情况违法吗?

工资,作为劳动者付出脑力或体力劳动后最直接的价值回报,其按时足额发放是维系劳动关系健康运转的基石。然而在现实中,诸如兼职、休假、病假、婚假等特殊情境下的薪酬争议屡见不鲜,其核心问题直指一个根本性的法律拷问:在这些情况下不发工资,究竟是否违法?答案并非简单的“是”或“否”,其背后牵涉到复杂的法律界定、具体的执行标准以及劳动者如何有效捍卫自身权益。本文将深入剖析这些场景下的薪酬法则,为您提供一份清晰、专业的行动指南。

首先,我们必须直面一个高频疑问:“兼职不给工资违法吗?”要回答这个问题,关键在于厘清“兼职”所对应的法律关系性质。在我国的法律框架下,兼职主要分为两种情况:非全日制用工和劳务关系。如果劳动者与用人单位签订了非全日制劳动合同,或者虽无书面合同但已形成事实上的非全日制用工关系(通常以每日工作不超过四小时、每周工作不超过二十四小时为特征),那么双方之间就建立了标准的劳动关系。在此关系下,依据《劳动合同法》规定,用人单位必须以小时计酬为主,且结算周期最长不得超过十五日。任何形式的拖欠、克扣或拒付工资,均属违法行为。即便是在试用期,工资也不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十。另一种情况是劳务关系,例如大学生实习、一次性项目合作等。这种关系不受《劳动合同法》直接调整,而由《民法典》中的合同编规范。双方的权利义务主要依据签订的劳务合同或口头约定。即便如此,只要劳动者完成了约定的工作内容,用人单位就必须按照约定支付报酬。不支付,同样构成违约,劳动者有权通过民事诉讼追讨。因此,无论哪种形式的兼职,不支付劳动报酬都缺乏法律依据,劳动者完全有权主张自己的合法权益。

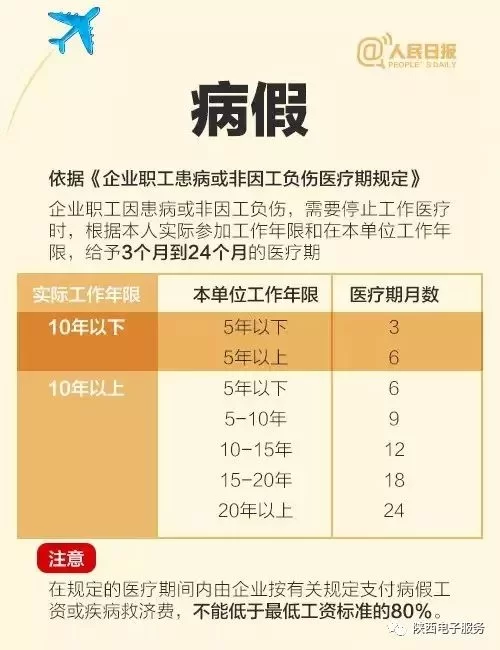

接下来,我们将视线转向法定假期。休假、病假、婚假等,是法律赋予劳动者的休息权利,其薪酬保障同样有明确的法律依据。带薪年休假是其中最具代表性的一项。《职工带薪年休假条例》明确规定,职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。这意味着,用人单位以“休假期间未提供劳动”为由扣减工资,是典型的违法行为。病假的情况则相对特殊,其工资发放遵循着特定的病假工资发放标准规定。根据《劳动部关于贯彻执行<中华人民共和国劳动法>若干问题的意见》,劳动者在规定的医疗期内,用人单位应当根据其工龄长短等因素,按不低于当地最低工资标准80%的比例支付病假工资或疾病救济费。具体支付比例和计算方式,各地可能略有差异,但核心原则是:病假不是无薪假,用人单位必须支付一定比例的工资,以保障劳动者在患病期间的基本生活。婚假同样属于带薪假期。虽然国家层面未对婚假天数做统一规定,但各省市自治区均在自己的《人口与计划生育条例》中明确了具体天数,且无一例外地规定婚假期间工资福利待遇不变。因此,若遇到“婚假工资不发怎么办”这类问题,答案非常明确:这是违法行为,劳动者有权要求补发。

当这些薪酬争议发生时,我们不仅要知其然,更要知其所以然。法律为何要如此细致地规定这些特殊情境下的工资发放?其根本逻辑在于对劳动者基本生存权的保障和对社会公平正义的维护。工资是绝大多数劳动者的主要生活来源,无论是兼职收入还是病假工资,都直接关系到个人及家庭的生计。法律通过强制性规定,为劳动者构建了一张安全网,防止其因非自愿的失业、疾病或婚育等人生必经阶段而陷入经济困境。对于企业而言,遵守这些规定不仅是履行法律义务,更是承担社会责任、建立良好雇主品牌的内在要求。一个克扣员工病假工资、拒付兼职薪酬的企业,不仅面临劳动监察部门的罚款、赔偿金等行政处罚,更会严重损害员工的归属感和工作积极性,最终影响企业的长远发展。因此,尊重并执行这些薪酬法规,是构建和谐稳定劳动关系的基石,也是市场经济健康运行的必要条件。

那么,当不幸遭遇公司拖欠工资时,劳动者应当如何采取行动?了解并掌握公司拖欠工资合法维权途径至关重要。第一步,也是最重要的一步,是固定证据。无论是劳动合同、工资条、银行流水,还是工作记录、与负责人的聊天记录、考勤打卡截图等,都是构成完整证据链的关键。第二步,尝试与用人单位进行协商沟通。有时,争议可能源于误解或流程疏漏,心平气和地沟通往往能高效解决问题。在沟通时,可以明确提出法律依据,表明自己的立场。若协商无果,第三步便是向用人单位所在地的劳动保障监察部门进行投诉举报。劳动者可以拨打全国统一的劳动保障监察投诉热线12333,或直接前往当地劳动监察大队提交书面材料和证据。劳动监察部门有权对用人单位进行调查,并责令其限期支付工资。第四步,如果对劳动监察的处理结果不满意,或者涉及更复杂的劳动争议(如违法解除劳动合同等),劳动者可以在劳动争议发生之日起一年内,向当地劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁。仲裁是解决劳动争议的必经前置程序,其裁决具有法律效力。对仲裁裁决不服的,还可以在收到裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。整个维权过程,劳动者应保持冷静、理性,依法依规表达诉求,切勿采取过激行为。

对法律的认知,是劳动者最坚实的铠甲。它让我们在面对薪酬争议时,不再感到迷茫与无助,而是能够清晰地辨别是非,有理有据地维护自己的尊严与利益。无论是兼职的零星收入,还是病假期间的保障性薪酬,每一分应得的报酬都承载着劳动的价值与生活的希望。当争议的阴云袭来,这份对法律条文的熟悉与理解,便是划破迷雾的光,指引我们走向应得的公正与安宁。掌握法律武器,不仅是为了追回一次欠薪,更是为了在整个职业生涯中,都能挺直腰杆,自信地捍卫属于自己的每一份合法权益。