大学生兼职违法嘛?收入要报税,工资怎么发?

探讨大学生兼职的合法性,不能简单地用“是”或“否”来概括。我国法律并未明文禁止在校大学生参与社会工作,相反,它被视为学生接触社会、锻炼能力的有效途径。然而,这种“允许”并非无条件的自由放任,其边界在于兼职行为是否触犯了法律的禁止性规定,以及是否符合学校的管理制度。兼职的核心在于其“非全日制”和“辅助性”特征,它不应影响学生完成学业这一根本任务。因此,当一份兼职工作要求学生投入大量固定时间,甚至与上课时间冲突时,其合法性就需要打上问号。更深层次的法律界定,在于区分大学生与用人单位之间形成的是“劳动关系”还是“劳务关系”。多数情况下,由于大学生并非《劳动法》意义上以就业为主要目的、受用人单位管理约束的“劳动者”,双方建立的更倾向于平等的民事“劳务关系”。但这并非意味着权益不受保护,只是保护的法律依据从《劳动合同法》转向了《民法典》。真正的违法风险点在于工作的具体内容,例如,参与任何形式的传销、非法集资、赌博、色情等法律明令禁止的活动,或者从事具有高度危险性且缺乏必要安全保障的工作,这些行为已然超越了兼职范畴,直接构成违法。

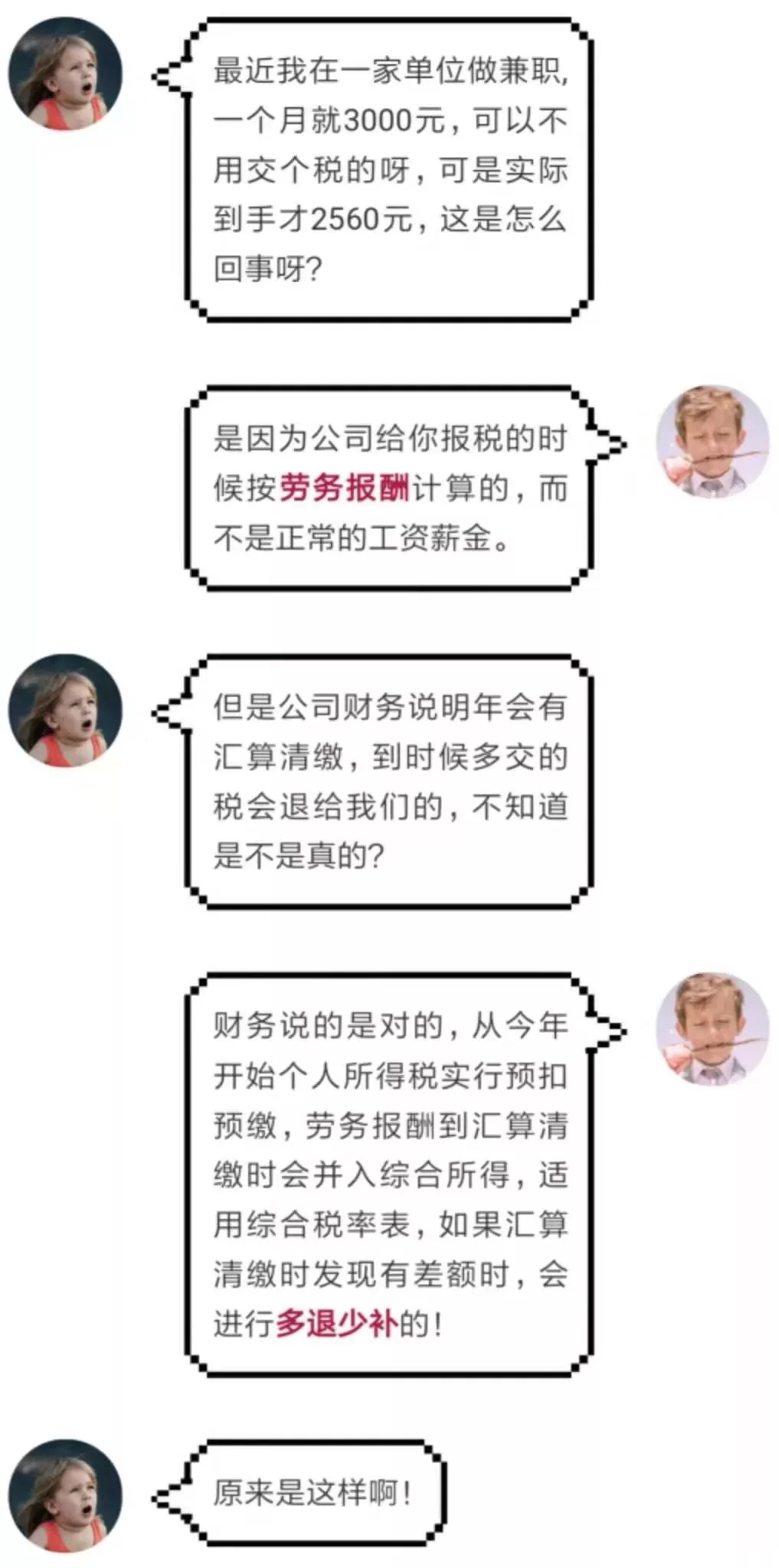

厘清收入报税问题,是大学生维护自身经济权益的关键一步。许多学生存在一个认知误区:认为兼职收入数额小,或者自己还是学生,就可以完全不用理会税务问题。这种想法存在潜在风险。根据我国《个人所得税法》,个人取得的劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得等,都属于应税项目。大学生兼职收入,绝大多数情况下被归入“劳务报酬所得”。这里的重点在于理解“年度汇算清缴”机制。通常,用人单位在支付劳务报酬时,会履行代扣代缴义务。劳务报酬的预扣预缴方式是,单次收入不超过800元的,预扣率为0;超过800元但不超过4000元的,减除800元费用后,余额按20%预扣;超过4000元的,减除20%费用后,余额按20%预扣。然而,这并非最终税负。在次年3月1日至6月30日期间,纳税人需要办理年度个人所得税综合所得汇算。综合所得包括工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费四项。一个至关重要的临界点是年度综合所得12万元。如果纳税人年度综合所得不超过12万元,或者补税金额不超过400元且已预缴税额与应纳税额一致,那么在汇算时通常无需补税,甚至可以申请退还平时被多预扣的税款。对于大多数兼职学生而言,年度总收入很难达到12万元,这意味着他们虽然在领取单笔报酬时可能被扣了税,但最终大概率可以获得退税。因此,主动关注并完成年度汇算,是拿回自己合法收入的重要一环。

工资怎么发,这个问题直接关联到兼职大学生的经济安全,同样受到法律关系的深刻影响。若双方形成的是受《劳动合同法》保护的“非全日制用工”关系(这在大学生兼职中相对少见,通常指每周工作不超过24小时),工资支付周期最长不得超过15日,且应以货币形式直接支付。但现实中,大学生兼职更多地适用“劳务关系”的规则。在这种情况下,工资的发放形式、时间和金额,首先取决于双方签订的书面或口头协议。最安全的发放方式是通过银行转账,并且转账备注中最好注明“劳务费”或“工资”字样,这能形成清晰的支付凭证。现金支付虽然直接,但一旦发生纠纷,取证将变得异常困难。需要高度警惕的是那些要求先缴纳“押金”、“保证金”、“服装费”等费用的兼职,这不仅是违规的,还极有可能是诈骗的陷阱。一个正规的雇主,不会在支付劳动报酬前向劳动者索取费用。同时,关于工资发放的约定必须明确写入协议,包括计算方式(按小时、按天、按项目)、发放日期、发放条件(如项目验收合格后)等。模糊的口头承诺,如“做完就给钱”、“干得好有奖金”,在法律约束力上大打折扣,容易成为日后拖欠工资的借口。

在校生兼职的法律风险防范,是一项系统性工程,需要学生本人、学校和社会共同努力,但学生自身的警惕性是第一道,也是最重要的一道防线。首先,务必签订书面协议。无论对方是公司还是个人,一份内容清晰的兼职协议或劳务合同是保障自己权益的“护身符”。协议中应明确双方主体信息、工作内容、工作地点、工作时间、劳务报酬标准及支付方式、双方权利义务、违约责任以及争议解决方法。即使对方以“只是短期兼职”、“没必要那么麻烦”为由推脱,也要坚持签订,这本身就是对雇主可靠性的一种考验。其次,甄别雇主资质。对于企业,可以通过“天眼查”、“企查查”等工具核实其工商注册信息、经营状况和有无涉诉记录。对于个人雇主,也要尽量了解其身份信息和工作背景。再次,保留工作证据。在兼职过程中,注意保留能证明自己提供劳务的证据,如工作沟通记录(微信、邮件)、打卡记录、工作成果交付证明、同事证言等。这些材料在发生纠纷时,将成为维权的关键依据。最后,了解维权途径。一旦发生拖欠薪资、超时工作或人身伤害等问题,学生可以根据双方的法律关系选择合适的途径。如果是劳务关系纠纷,可以向法院提起民事诉讼;如果能被认定为事实上的非全日制用工,则可以向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁。

大学生兼职,远不止是赚取零花钱那么简单,它是一场预演的社会实践,一堂生动的法治教育课。在这堂课上,学生不仅学习专业技能,更要学会如何运用法律武器保护自己,如何在社会规则中游刃有余。理解兼职背后的法律逻辑,明确劳动关系与劳务关系的差异,掌握税务申报的基本知识,坚持规范的薪酬发放流程,这些看似繁琐的细节,共同构筑起一道坚实的权益防火墙。当一名学生能够自信地与雇主商讨合同条款,能够清晰地规划自己的税务,能够从容地应对可能出现的纠纷时,他所收获的,绝不仅仅是银行卡里的数字,更是走向成熟、独立和自信的宝贵财富。这份在兼职中磨砺出的法律意识和契约精神,将内化为一种核心素养,伴随其整个职业生涯,使其在未来的任何工作岗位上,都能成为一个既懂业务又懂规则的现代公民。这,或许才是大学生兼职经历最深远的价值所在。