律师能兼职吗?专职律师、公职律师有啥限制?

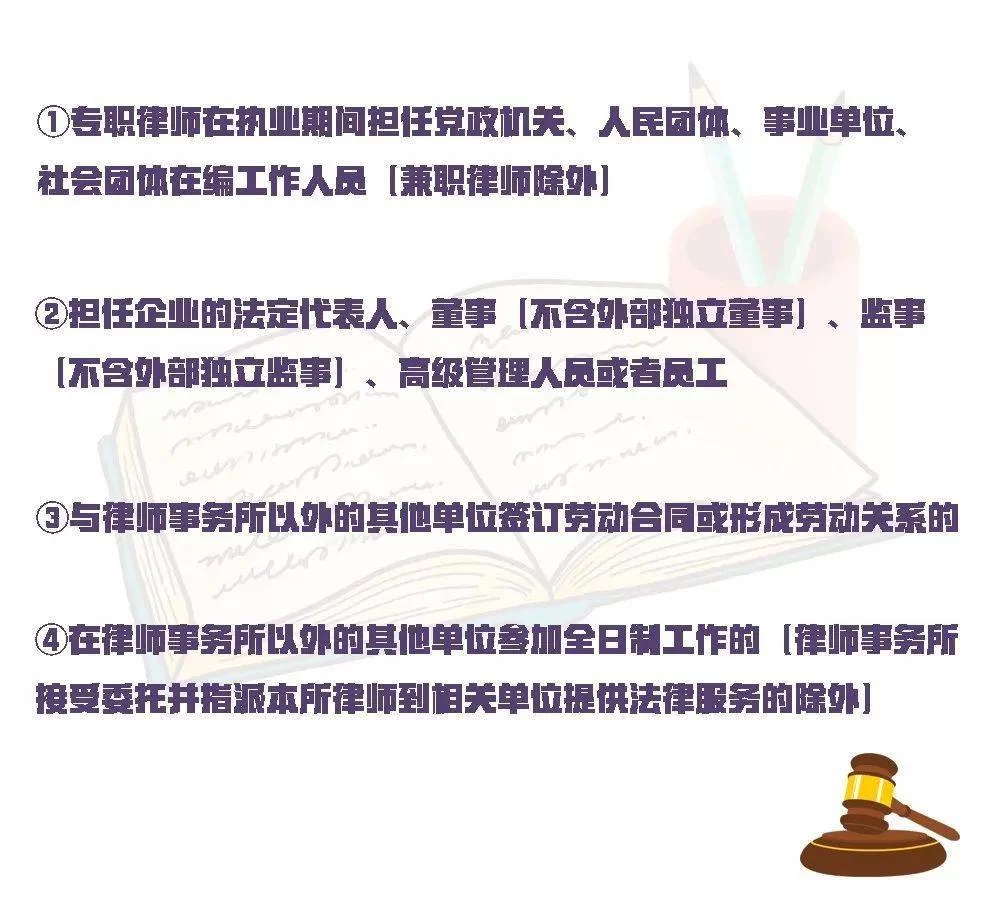

首先,对于绝大多数从业者而言,其身份是专职律师。根据《律师法》第十二条的规定:“律师执业,应当取得律师执业证书和律师事务所的执业许可。律师应当在一家律师事务所执业,不得同时在两家以上律师事务所执业。”这条法规的核心在于确保律师的执业唯一性和忠诚度。其立法本意在于构建一道坚实的“防火墙”,用以防范利益冲突。试想,若一名律师同时在利益相悖的两家律所或为立场对抗的当事人服务,其职业判断必然受到侵蚀,客户权益也无法得到保障。因此,从严格意义上讲,专职律师“兼职”于另一家律师事务所从事法律服务是绝对禁止的。然而,这是否意味着专职律师完全不能从事任何与法律无关的“第二职业”?实践中存在一定的模糊地带。通常情况下,如果律师的副业不涉及法律服务、不与律师身份产生直接关联、不影响其在律所的本职工作、不损害律师行业的声誉,并且不违反与律所签订的劳动合同,那么从事诸如写作、翻译、投资等非法律领域的活动,一般不被视为违规。但这条界限极其微妙,一旦副业占用了过多精力,导致对客户案件的疏忽,或者利用律师身份为副业进行不当宣传或背书,便极易跨越红线,面临行政处罚。

相比之下,公职律师的兼职限制则要严苛得多,几乎不存在任何讨论空间。公职律师是指任职于政府机关或人民团体,为本单位提供法律服务的律师。他们的身份首先是公务员或参照公务员法管理的人员,其次才是律师。其核心职责是保障依法行政,维护公共利益。因此,公职律师的管理受到《公务员法》的严格约束。《公务员法》明确禁止公务员从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这意味着公职律师绝对不能在社会上承接有偿的法律服务案件,不能以律师身份参与商业诉讼,更不能开办律师事务所或担任法律咨询公司的股东。其所有的法律服务行为,都必须限定在为其所属的政府机构提供法律支持的范畴之内。这种严格的限制,根源在于防止公权力的滥用和利益冲突,确保公职律师能够心无旁骛地服务于公共利益,而非利用职务之便谋取个人私利。公职律师的“兼职”行为,一旦触及红线,不仅会面临律师行业的惩戒,更会触发公务员管理的严厉处分,后果不堪设想。

除了上述两类主流律师,我们还应关注公司律师这一特殊群体。公司律师是企业内部的法务人员,其法律身份同样受《律师法》保护,但其劳动关系受《劳动法》和《公司法》调整。公司律师能否“兼职”,主要取决于其与用人单位签订的劳动合同以及公司的内部规章制度。通常情况下,公司会限制其员工在外从事与公司业务有竞争关系或可能产生利益冲突的活动。因此,一名公司律师若想在业余时间提供法律咨询服务,必须审慎评估其服务对象是否与公司存在竞争,其服务内容是否会泄露公司商业秘密。虽然他们不像公职律师那样被完全禁止从事有偿法律服务,但其行为同样受到严格的合同约束和忠诚义务的限制。

谈及律师兼职的法律风险,绝不能仅仅停留在行政处罚层面。其风险是多维度的。首先是行政责任风险,司法行政机关可根据违规情节的严重程度,给予警告、罚款、暂停执业甚至吊销律师执业证书的处分。其次是民事责任风险,如果律师的兼职行为导致对原委托人的利益损害,例如因精力分散造成案件败诉,原委托人有权提起诉讼,要求律师承担赔偿责任。再次是刑事责任风险,在极端情况下,若律师在兼职过程中触犯了刑法,如泄露国家秘密(公职律师尤需注意)、非法经营等,将面临刑事追责。最后,也是最无形但最致命的,是声誉损害风险。律师行业是一个高度依赖个人信誉和职业声誉的领域,任何违规行为的记录,都将成为其职业生涯中难以抹去的污点,直接影响其未来的发展。

那么,面对如此复杂的局面,有志于拓展职业边界、实现个人价值多元化的律师应如何合规执业?首要原则是明确身份,严守边界。每一位律师都必须清醒地认识到自己的身份属性,并严格遵守适用于该身份的全部法律、法规和行业规范。其次,是进行彻底的利益冲突审查。在考虑任何一项副业之前,必须以最严格的标准评估其是否与本职工作、现有客户、所在律所或单位的利益产生任何形式的冲突,哪怕只是潜在的可能性。再次,保持透明,主动申报。与其心存侥幸,不如主动向所在的律师事务所或单位坦诚沟通,甚至进行书面申报。这不仅是诚信的体现,也能在获得许可后为自己提供一层保护。最后,坚守职业伦理的底线。无论从事何种活动,都不能损害律师行业的整体形象,不能利用律师身份进行不当牟利,更不能逾越法律的红线。在法律的框架内,通过撰写专业文章、参与公益普法、进行学术研究等方式,同样是拓展个人影响力、实现自我价值的合规路径。

律师能否兼职,本质上是关于职业身份、法律义务与个人发展之间平衡的探讨。它考验的不仅是法律人对规则的理解能力,更是其职业操守与人生智慧。在法律的边界内寻求个人价值的多元化实现,是每一位法律人需要用智慧和审慎去解答的终身课题。