想做兼职专利代理人,需要满足哪些条件?

成为兼职专利代理人,这条职业路径的门槛并非单一的考试通过,而是一个由多重硬性条件与软性能力构成的综合性筛选体系。对于许多身处科技、法律或企业研发领域的专业人士而言,它代表了一条极具吸引力但又充满挑战的跨界之路。这不仅仅是一份兼职,更是一种将技术智慧转化为法律资产的深度实践,其起点,始于对行业准入规则的精准把握。

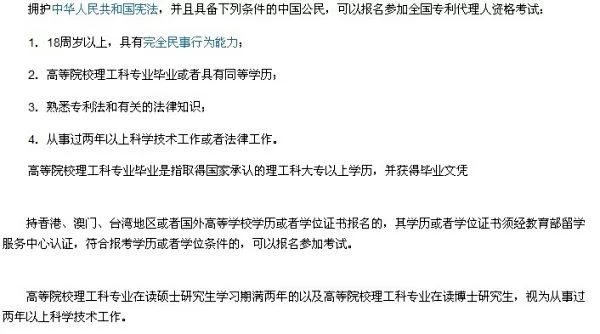

首先,我们必须直面最根本的兼职专利代理人报考条件——即成为一名“专利代理师”的法定资格。根据国家知识产权局发布的《专利代理条例》及相关规定,这其中最核心、也最常被误读的,是对报考者专业背景的刚性要求。条例明确指出,报名参加全国专利代理师资格考试的人员,必须是理工科专业毕业。这里的“理工科”并非一个模糊的概念,它通常指的是在教育部学科目录中明确归类为理学、工学、农学、医学等门类的专业。这意味着,如果你的人文社科背景再深厚,若缺乏这一“技术基因”,连报名的门槛都无法触及。这项规定的初衷非常明确:专利工作的本质是保护技术创新,代理人若不能深刻理解发明创造的技术原理、实现方式和创新点,便无法撰写出高质量的专利申请文件,更无法在后续的审查、无效程序中进行有效辩论。因此,对于有志于此的跨界者来说,如果专业不符,第一要务不是研究考试技巧,而是审视自己是否具备通过学历教育(如攻读理工科学位)来弥补这一根本缺陷的可能性与决心。

在跨越了专业背景的鸿沟之后,紧随而至的便是被誉为“天下第一考”之一的专利代理师资格考试。这场考试的低通过率,直接反映了其高难度与高要求,也构成了从业路上的第二道大关。谈及专利代理师资格考试通过率,历年数据通常维持在10%至15%之间,这冰冷数字的背后,是对考生知识体系与实务能力的双重拷问。考试分为两门:“专利法律知识”与“代理实务”。前者看似是纯法律条文的记忆,实则涉及专利法、相关法、审查指南等多个层面的复杂法律逻辑与制度设计,需要考生构建一个立体、动态的法律知识框架。而后者,“代理实务”,则是真正的试金石。它并非选择题式的考察,而是要求考生在数小时内,以模拟代理人的身份,完成从技术交底书的理解、权利要求书的布局、说明书的撰写,到审查意见通知书的答复等一系列高度实战化的任务。这不仅考验法律运用能力,更考验逻辑思维、文字表达和技术转化的综合实力。对于非理工科背景如何考专利代理师的提问,即便该考生通过某种方式满足了报名条件,在“代理实务”这一科目上也将面临巨大挑战。他不仅要补齐法律知识,更要与那些拥有数年甚至数十年技术积累的科班出身的考生同台竞技,对技术方案的洞察力和精准表述能力是其难以逾越的短板。

即便你历经艰辛,成功通过了资格考试,获得了专利代理师执业证,选择以“兼职”身份从业,依然要受到一套严谨的兼职专利代理人执业规范的约束。这绝非可以随意接单的“自由职业”。根据《专利代理管理办法》,专利代理师必须在一个正规的、经国家知识产权局批准设立的专利代理机构中执业。这意味着,兼职代理人不能以个人名义承接业务,不能开设自己的“工作室”,其所有执业行为都必须在所属代理机构的统一管理、监督和名义下进行。这种制度的设立,旨在确保服务质量、维护客户利益、规避行业风险。对于兼职者而言,这意味着你需要找到一个愿意接纳兼职模式,并能为你提供必要业务支持、质量控制和责任保险的平台。此外,兼职身份往往意味着时间的碎片化。如何在有限的工作时间内,高效处理案件、与客户和审查员进行有效沟通、持续更新知识库,这对个人的时间管理能力和责任心提出了极高的要求。代理行业的生命线是信誉和责任,任何因时间精力不足导致的疏忽,都可能给委托人造成无法挽回的损失,同时也断送自己的职业生涯。

最后,我们来探讨一个最现实的问题:专利代理人兼职收入和发展前景。这往往是驱动许多人走上这条道路的直接动因。兼职专利代理人的收入结构通常是“底薪+提成”或纯提成模式。底薪在有兼职制度的代理机构中通常较低,甚至没有,收入的主要来源是按件计酬的提成。提成比例会根据代理机构的政策、案件的类型(发明、实用新型、外观设计)、撰写难度以及代理人的资历等因素浮动。初入行的兼职代理人,由于经验不足、处理效率较低,初期的收入可能并不乐观。然而,随着经验的积累,能够独立、高质量地处理复杂的发明专利案件时,其收入将呈现出显著的弹性增长。一位优秀的兼职专利代理人,其单位时间的收入回报相当可观。至于发展前景,这条路径提供了多维度的可能性。它可以作为一项高附加值的副业,为主业赋能;可以成为转型进入知识产权领域的跳板,通过兼职积累足够经验和客户资源后,再决定是否全职投入;更可以作为一种战略性的职业布局,让技术专家、企业研发人员或法务人员,从更高维度理解技术保护和商业竞争,从而在原有岗位上获得不可替代的竞争优势。这条道路的价值,早已超越了金钱本身,它是一种智力资本的投资,是知识经济时代背景下,个人核心竞争力的重要砝码。

选择成为一名兼职专利代理人,本质上是在为自己的人生角色中增加一个“跨界者”的身份。这不仅仅是学习一套新的知识体系,更是思维方式的重塑。它要求你既能沉下心来,像工程师一样钻研技术细节,又能跳出框架,像律师一样构建逻辑防线,更要像商人一样洞察专利背后的商业价值。这条道路没有捷径,每一步都踏在专业与法规的坚实土地上,但每一步的积累,都将化为你个人知识版图上最独特、最坚实的一块。它属于那些对未知充满好奇,对挑战怀有敬畏,并愿意为此付出持续努力的少数人。