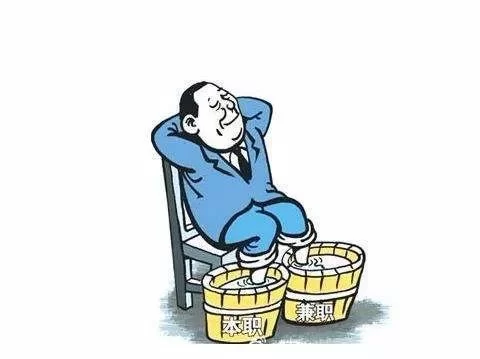

领导干部兼职取酬违规,怎么界定和处理依据?

准确界定领导干部兼职取酬是否违规,需要从“兼职”和“取酬”两个维度进行系统审视,并结合相关纪律要求进行综合判断。首先,看“兼职”的性质。根据规定,领导干部未经组织批准,不得在企业或其他营利性组织中兼任职务,即使是在其主管、管辖的行业和业务范围内,亦在严禁之列。这包括但不限于担任名誉职务、顾问、董事、监事等。其次,也是问题的关键,在于“取酬”的形式。这里的“酬”,绝非狭义理解的工资、奖金,而是涵盖了所有形式的经济利益,包括但不限于现金、股权、有价证券、支付凭证、实物报酬,甚至是以各种名义报销的个人费用,或通过亲属、特定关系人代持的“干股”和分红。界定违规的核心标准在于:该兼职行为是否经过规定程序报批,以及所获报酬是否与其公职身份、职务影响力存在潜在或实际的关联。即使是一些看似无报酬的学术性、公益性兼职,如果实际上接受了兼职单位提供的远超正常标准的“补贴”或便利,也可能被认定为变相取酬。这种界定方式的复杂性,要求纪检监察机关在核查时必须深入细致,穿透表象,直抵利益交换的本质。

对于已经查实的违规兼职取酬行为,其处理依据和标准主要源自党内法规和国家法律两个层面,体现了纪法衔接、协同惩戒的严密体系。党内法规层面,《中国共产党纪律处分条例》是处理此类问题的根本遵循。条例中对于违反廉洁纪律的行为有明确规定,违规兼职取酬通常适用“违反有关规定从事营利活动”或“收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡和有价证券等财物”等相关条款。处理标准上,会根据违纪行为的情节严重程度、造成的社会影响、干部的认识态度以及是否主动退还违纪所得等因素,给予从警告、严重警告到撤销党内职务、留党察看乃至开除党籍等相应处分。国家法律层面,《中华人民共和国公务员法》同样明令禁止公务员从事或参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务。对于违规兼职取酬的公务员,可依法给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分。若行为涉嫌犯罪,如利用职务便利为兼职单位谋利并收受巨额财物,构成受贿罪的,将移交司法机关依法追究刑事责任。执纪实践中,通常会遵循“先处后移”的原则,确保纪律处分的刚性,同时坚决追缴全部违纪所得,让违规者在经济上“得不偿失”。

随着全面从严治党向纵深发展,关于公务员及领导干部兼职管理的政策规定也在不断收紧和细化,呈现出越来越严的态势。最新的规定解读显示,政策导向已经从“禁止违规”向“规范管理”与“源头防控”并重转变。一方面,对确因工作需要,在高校、科研院所、行业协会等非营利性机构进行兼职的,审批程序更为严格,要求必须报请上一级组织人事部门批准,且兼职数量、报酬上限、履职情况报告等都有明确限制。另一方面,监管手段更加科技化、精准化。通过大数据比对个人有关事项报告、工商注册信息、社保缴纳记录等,可以更高效地发现隐蔽的兼职取酬行为。特别是针对一些新型、隐性的违规方式,如通过“影子公司”、亲属代持、期权代持等形式获取利益,纪检监察机关也积累了更为丰富的识别和查处经验。这种趋势表明,制度的笼子正越扎越紧,任何企图通过兼职打“擦边球”、搞“暗度陈仓”的行为,都将难逃纪律的严惩。

通过剖析一个典型的领导干部违规兼职取酬案例,可以更直观地理解上述界定标准与处理依据。例如,某市国资委副主任李某,在分管市属国企资产重组期间,未经任何组织批准,私下接受一家拟参与竞标的民营咨询公司邀请,担任“战略顾问”。该公司并未向其支付固定工资,但在其“指导”下成功中标后,通过第三方公司向李某的妻子账户转入了50万元“咨询费”,并为其全家安排了昂贵的海外“学术考察”旅行。在此案中,李某的行为显然是多重违规。首先,他未经批准在营利性组织兼职,违反了组织程序。其次,所谓的“顾问”身份与分管工作存在直接的利益冲突。最后,其接受的50万元“咨询费”和高价值旅行,均属于变相的、远超正常劳务性质的“报酬”,本质上是权力寻租的对价。依据相关条例,李某的行为已严重违反廉洁纪律,并涉嫌受贿犯罪。处理结果必然是开除党籍、开除公职,违纪所得予以收缴,并将其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉。这个案例清晰地警示,任何以“咨询费”“劳务费”等名义掩盖的利益输送,都无法改变其违规兼职取酬并涉嫌贪腐的实质。

构建风清气正的政治生态,需要每一位领导干部心存敬畏、手握戒尺。对违规兼职取酬行为的严肃界定与处理,其价值不仅在于惩戒个别违纪者,更在于树立鲜明的纪律导向,教育和引导广大干部知敬畏、存戒惧、守底线。这要求各级党组织必须切实履行好全面从严治党主体责任,加强对干部的日常教育和监督管理,完善个人有关事项报告制度,做到抓早抓小、防微杜渐。对干部个人而言,则要深刻认识到,手中的权力是党和人民赋予的,只能用来为人民服务。任何利用权力光环谋取额外利益的念头,都是对初心使命的背离。严守纪律红线,自觉净化社交圈、生活圈、朋友圈,主动远离各种利益诱惑,不仅是保护自己的“护身符”,更是对党忠诚、对人民负责的集中体现。在制度的严密监督和内心的坚定信仰双重保障下,才能真正实现公权力的干净运行,让人民群众在每一件具体事务中感受到公平与正义。