严禁兼职取酬到底啥意思?具体指哪些行为不能做?

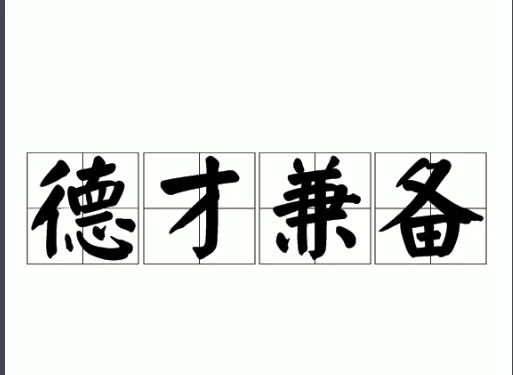

要准确把握“严禁兼职取酬”,我们必须深入探讨其背后的逻辑基础。想象一下,一名手握项目审批权的官员,同时又在一家寻求审批的企业担任“顾问”并领取高额报酬;或者一名掌握核心医疗资源的医生,利用下班时间在关联的私立诊所“走穴”获取额外收入。这些场景中,个人的额外收益与其手中掌握的公共权力或职务影响力直接挂钩,天平不可避免地会发生倾斜。兼职取酬的本质风险,在于它为权力寻租和利益输送提供了温床,哪怕这种输送在当时是隐形的、看似“合法”的。因此,这项规定不是限制个人发展的枷锁,而是保障社会公平正义和维护组织纯洁性的必要防火墙。它要求相关人员必须心无旁骛,其价值判断的唯一标准只能是公共利益,而非个人腰包的鼓胀。

那么,具体哪些行为被划入了“严禁”的范畴呢?我们可以将其分为几个层次来审视。最直观、最典型的当然是显性兼职取酬行为。这包括了在各类企业或其他营利性组织中兼任实质性职务,如担任董事、监事、经理、顾问等,并以此获取薪酬、奖金、股权等任何形式的报酬。同样,未经组织批准,在社会团体中兼任职务并领取报酬,也属于此列。此外,以个人名义承接有偿的项目、进行有偿的讲课、培训、咨询、评审、鉴定等活动,只要这些活动与其本职工作相关,或利用了其职务身份带来的便利和影响,都构成了明确的违规。这些行为像冰山浮在水面上的部分,清晰可见,易于识别,也是纪律审查中最常触碰的高压线。

然而,更具迷惑性也更需要警惕的,是那些隐性兼职取酬行为。这类行为往往经过精心设计,披着“合情合理”的外衣,但其内核依然是权力与利益的交换。例如,通过“干股”、“暗股”的形式参与企业分红,自己不出资,仅凭身份和影响力就能坐享其成。还有更隐蔽的,是将所得利益交由配偶、子女、亲友等特定关系人代持,试图在形式上切断自己与利益的直接联系。再比如,利用职务便利,为配偶、子女及其配偶等亲属经商办企业提供便利条件,这种“曲线救国”式的利益输送,同样是严禁兼职取酬规定所要严厉打击的对象。如何认定这些隐性兼职?关键在于穿透表象,审查其背后是否存在权钱交易的实质,以及行为人是否利用了职务影响力为他人或自己谋取了不正当的经济利益。

除了直接和间接的经济利益,对公共资源的滥用也是“严禁兼职取酬”题中应有之义。这里的“资源”是广义的,包括但不限于工作时间、办公设备、信息数据、技术成果等。如果一个公职人员在工作时间处理自己的“私活”,使用单位的电话、电脑、打印机从事经营活动,或者将在本职工作中接触到的未公开信息、技术成果用于个人牟利,这些行为同样严重违纪。职务行为的成果天然归属于职务本身,任何将其私化并用于牟利的行为,都是对公共资源的侵占和对职责的背叛。这提醒我们,即便没有从外部获得一分钱报酬,只要占用了公共资源从事了营利性活动,就已经踩踏了纪律的红线。

当然,规定并非一概而论地否定一切个人价值的实现。对于一些与本职工作无关、不利用任何职务资源和影响、纯属个人兴趣爱好的创造性劳动,比如业余时间从事文学创作、艺术创作并获得稿酬或版税,通常是被允许的。此外,经单位批准,在一些学术性、行业性、非营利性的社会团体中兼任职务,且不领取报酬,也是合规的。区分的关键在于“是否报批”和“是否取酬”,以及更深层次的“是否产生利益冲突”。这就要求相关人员必须具备高度的廉洁自律意识,在面对任何可能产生收益的业余活动时,首先要问自己几个问题:这件事会不会影响我的本职工作?有没有利用我的职务身份或单位资源?会不会让公众对我的公正性产生怀疑?如果答案有丝毫的犹豫,就应该主动向组织报告,寻求澄清和批准,而不是心存侥幸、擅自为之。

违反“严禁兼职取酬”规定的后果是极其严重的。轻则受到组织处理,如诫勉谈话、通报批评、调离岗位;重则可能面临党纪政务处分,影响职务晋升和职业生涯。对于那些情节严重、构成犯罪的,比如通过兼职取酬进行受贿,最终还将受到法律的严惩。每一次违规,都是对个人政治生命和职业前途的一次重大透支。因此,将廉洁自律内化于心、外化于行,不仅仅是对组织纪律的被动遵守,更是对个人家庭和未来负责的主动选择。

随着数字经济的兴起和平台用工模式的普及,兼职的形式变得愈发多样化,这给“严禁兼职取酬”的界定和执行带来了新的挑战。网络直播、知识付费、自媒体运营……这些新兴业态模糊了工作与生活的边界。但这并不意味着纪律的“红线”可以随之模糊。无论技术如何迭代,载体如何变化,防范利益冲突、维护职务廉洁的核心精神是永恒不变的。关键在于审视这些新行为是否依然附着了职务的影响力,是否可能成为输送利益的新渠道。面对时代的发展,相关的纪律规定也需要不断细化、与时俱进,为身处体制内的人员提供更清晰的指引。而对于个体而言,坚守那份为公的初心,保持对权力的敬畏,才是穿越一切迷雾、行稳致远的根本所在。