中午兼职送餐靠谱吗?送餐机器人传感器有哪些类型?

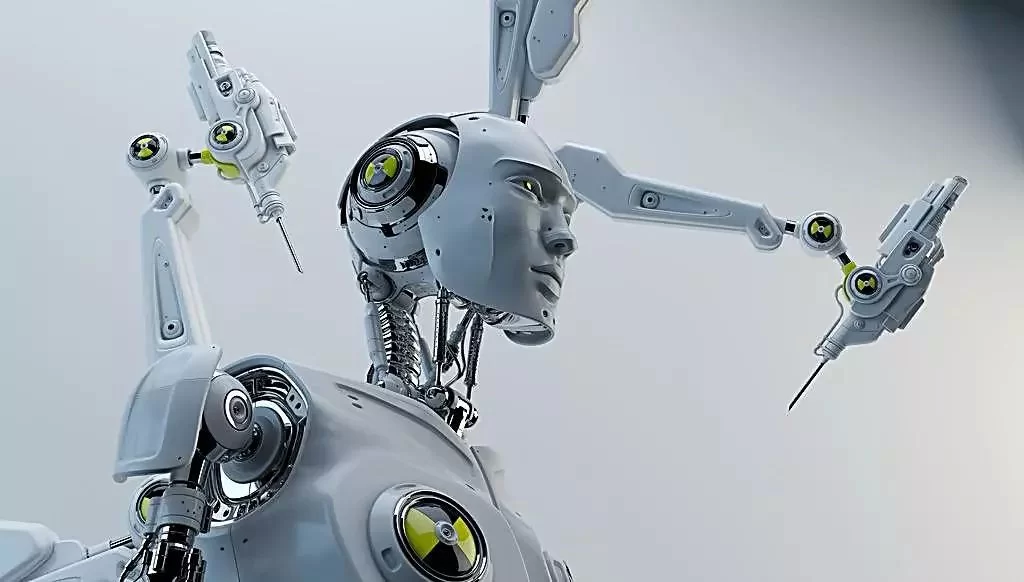

正当人力配送的瓶颈日益凸显时,送餐机器人作为一种颠覆性的解决方案,正从科技园区、大学校园等半封闭场景,逐步走向更复杂的城市开放道路。它们的出现,并非为了完全取代人类,而是为了优化配送链条中成本最高、效率最低的“最后一公里”环节。要理解这些机器人如何实现自主穿行,就必须深入其“感官世界”——即送餐机器人传感器类型的精妙组合。这些传感器是机器人的眼睛、耳朵和触觉,共同构成了其感知与决策的基础。它们并非单一作战,而是通过一套复杂的“传感器融合”技术,协同工作,确保机器人在动态变化的城市环境中安全、高效地完成任务。

要理解送餐机器人的核心能力,首先需要剖析其关键的传感器组件。目前市面上的主流送餐机器人,通常搭载了以下几种关键的传感器: 1. 激光雷达:这无疑是送餐机器人的“火眼金睛”。LiDAR通过发射激光束并测量其返回时间,能够实时构建出周围环境的高精度三维点云地图。它的优势在于测距精准、不受光照影响,无论是白天黑夜,都能稳定地识别行人、车辆、路缘等静态与动态障碍物,为机器人的路径规划和避障提供最核心的数据支撑。一台高性能的LiDAR是实现高级别自主导航的基石。 2. 视觉传感器(摄像头):如果说LiDAR构建了骨架,那么摄像头则为机器人赋予了“色彩”和“细节”。高清摄像头可以识别交通信号灯、车道线、斑马线等视觉标识,甚至可以通过图像识别技术读取商铺门牌号,精准定位取餐和送餐点。然而,摄像头易受光照、雨雪等环境因素干扰,因此通常需要与其他传感器互补使用,以弥补其在恶劣条件下的性能短板。 3. 惯性测量单元(IMU):IMU是机器人的“平衡感知器官”,内部集成了加速度计和陀螺仪。它负责实时测量机器人的姿态、角速度和加速度。当机器人在颠簸路面行驶、急转弯或GPS信号短暂丢失(如经过隧道、高楼林立的“城市峡谷”)时,IMU能够提供关键的位姿推算数据,保证机器人不会“迷失方向”,维持行驶的稳定性和连续性。 4. 全球导航卫星系统(GNSS,如GPS/北斗):GNSS为机器人提供了宏观的“指南针”,使其能够在大范围内确定自身所在的经纬度坐标,实现从A点到B点的全局路径规划。但在城市环境中,其信号精度常常受到多路径效应的影响而降低,因此它更多是作为导航的初始设定和校准,需要与其他传感器配合才能完成精确定位。 5. 超声波与红外传感器:这些是机器人的“近距离触觉传感器”。通常被安装在机器人的四周,用于探测非常近程的障碍物(如几厘米到一两米内),作为LiDAR的补充。它们成本低廉,反应灵敏,特别适用于停车、靠边等精细化操作场景,防止发生剐蹭。

这些传感器如何协同工作,便引出了“外卖机器人如何导航”的核心问题。其奥秘在于“传感器融合”算法。机器人的“大脑”(车载计算单元)会实时接收来自LiDAR、摄像头、IMU和GNSS的海量数据。融合算法就像一个经验丰富的大脑指挥官,它会分析并交叉验证这些信息。例如,LiDAR检测到前方有一个移动的物体,摄像头则识别出这个物体是“行人”,GNSS确认了机器人在主干道上,而IMU则报告机器人的当前速度和转向角。综合所有信息,算法会做出最优决策:是减速、等待,还是安全地绕行。这种多源信息的融合,远比单一传感器的判断更为可靠和鲁棒,它使得机器人能够在复杂的非结构化道路中,表现出接近甚至超越人类的感知与应对能力。

那么,面对技术日益成熟的送餐机器人,兼职送餐员的未来将走向何方?人机之间并非简单的替代关系,而是一种更深层次的协同与重构。可以预见,在未来相当长的一段时间内,即时配送将呈现“人机协作”的混合模式。送餐机器人将承担起那些路线固定、环境相对简单、重复性高的配送任务,例如从中央厨房到写字楼大堂,从餐厅到社区配送柜。它们可以24小时不间断工作,极大提升了基础运力,并降低了单位配送成本。而人类兼职送餐员的角色,则将向“高端化”和“服务化”转型。他们将更多地处理机器人难以应对的复杂场景,如需要爬楼的订单、需要与顾客进行直接沟通的特殊需求、处理突发异常情况,甚至参与到机器人调度、维护和管理等新兴岗位中。这种分工,既降低了兼职送餐员的风险性,又可能通过提升服务附加值来改善其收入结构。

送餐机器人传感器的每一次迭代,每一次算法的优化,都不再仅仅是冰冷技术的进步。它们正在无形中重塑我们对城市空间、服务形态与工作方式的认知。从对“中午兼职送餐靠谱吗”的个体追问,到对送餐机器人传感器技术的解构,我们看到的不仅是一个行业的变革,更是一张由数据流、算法和智能终端编织而成的新型城市生活网络。在这张网络中,效率与温度、科技与人文,正寻找着新的平衡点。未来的午餐,或许正是由机器精准送达,再由人送上餐桌,这背后交织的,是技术演进与社会适应的永恒协奏。