云监督副业、干部监督条例和执纪方式具体有哪些?

干部监督条例在副业管理中的应用面临着现实的滞后性与覆盖盲区。现行监督条例及其配套规定,其制度设计的初衷更多是基于工业化时代和实体经济的逻辑。它要求领导干部报告个人有关事项,重点关注的是房产、投资、配偶子女从业等显性、静态的资产与关系。然而,在数字经济浪潮下,“副业”的形态早已突破了传统范畴。一名干部可能利用业余时间在知识付费平台担任签约讲师,可能通过直播带货赚取佣金,也可能以虚拟身份参与股权众筹或加密货币交易。这些行为往往具有以下特征:一是隐匿性强,交易记录散见于各类互联网平台,难以通过传统申报手段全面掌握;二是跨界性广,涉及领域从文化教育到金融科技,监督人员需要具备极高的专业辨识能力;三是变现快,线上交易的即时性使得利益输送更为便捷和隐蔽。这就导致监督条例的原则性要求,在面对纷繁复杂的“云上副业”时,难以形成精准有效的约束力,制度与现实之间出现了明显的“治理缝隙”,构成了当前党员干部副业监督难点的核心所在。

要弥合这一缝隙,大数据在干部监督中的作用便从辅助选项上升为关键支撑。所谓的“云监督”,并非简单地将监督行为搬上网,而是依托大数据、人工智能等技术,构建一个动态、智能、全景式的监督网络。其核心在于“数据画像”与“关联预警”。通过整合组织部门、纪检监察机关、市场监管、税务、金融、网络平台等多方数据资源,可以为一个干部构建起数字化的廉洁档案。例如,系统可以自动比对该干部的个人重大事项报告与工商注册数据、社保缴纳数据,发现其是否存在未报备的公司任职;可以通过分析其家庭成员的银行流水与其个人职权影响范围内的企业资金往来,识别异常的资金关联;甚至可以通过网络爬虫技术,对社交媒体、职业社交平台上的公开信息进行语义分析,捕捉其可能存在的违规兼职或利益冲突线索。这种基于数据的云监督副业如何规范的路径,将监督的触角从“线下”延伸至“云端”,从“事后查处”转变为“事中预警”,极大地提升了监督的主动性和穿透力。

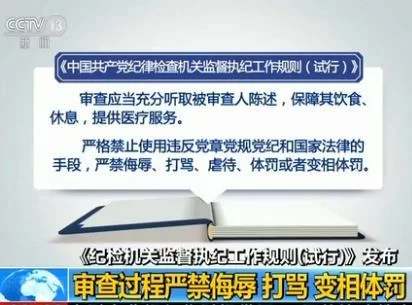

技术的赋能必然要求执纪方式的同步革新。如果说“云监督”解决了“发现难”的问题,那么新型干部执纪方式探索则聚焦于“如何精准处置”的课题。传统的执纪方式,往往依赖于信访举报、巡视巡察等线索来源,介入时问题可能已经相当严重。而基于大数据预警的执纪,则更多地体现了抓早抓小、防微杜渐的“第一种形态”实践。当系统预警某干部的线上经营活动与其职权范围存在潜在冲突时,执纪部门可以及时介入,通过函询、谈话等方式进行“精准提醒”,让其认识到风险、悬崖勒马。这种“预防式执纪”成本更低、效果更好,体现了对干部的严管与厚爱。同时,大数据形成的证据链,也为纪律审查提供了更为客观、翔实的依据,使得执纪过程更加精准、公正,有效避免了“一刀切”或因信息不对称导致的误判。从“人工筛查”到“算法推送”,从“被动受理”到“主动发现”,从“刚性处分”到“柔性预警”,执纪方式的迭代升级,是确保监督体系高效运转的最后一公里。

然而,技术在带来高效与便捷的同时,也伴生着新的风险与挑战,必须保持高度警惕。首先,数据安全与隐私保护的边界问题。云监督所依赖的海量数据,涉及个人隐私的敏感信息,如何确保数据在采集、存储、使用过程中的绝对安全,防止数据泄露或被滥用,是必须筑牢的“防火墙”。其次,算法的公平性与透明度问题。如果数据分析模型存在设计缺陷或偏见,可能导致“技术误判”,伤害无辜干部,甚至形成新的“数字鸿沟”。因此,算法的开发与应用必须置于严格的审查与监督之下,确保其价值导向与党纪国法一致。最后,技术不能替代人的判断与温度。监督执纪归根结底是做“人”的工作,既要依靠“火眼金睛”的科技手段,更离不开监督执纪干部的政治智慧、政策水平和人文关怀。过度依赖技术可能导致监督的“去人化”,忽略干部行为背后的复杂动机与实际情况。因此,最理想的模式是“技术+人脑”的有机结合,让技术作为强大工具,服务于监督执纪干部的专业判断,最终实现政治效果、纪法效果与社会效果的统一。

技术的光芒,最终应照亮的是信任之路。构建以大数据为核心的云监督体系,探索与之匹配的执纪方式,其根本目的不是为了制造一种无处不在的“数字天网”,让干部噤若寒蝉,而是为了在一个充满诱惑与不确定性的时代,为忠诚干净担当的干部们划清行为的“安全区”,搭建起权力运行的“防护栏”。当干部监督条例的刚性原则,与数字时代的柔性技术实现深度融合,我们不仅能够更有效地规范党员干部的副业行为,破解副业监督的难题,更是在重塑一种新型的政治生态:在这个生态里,权力在阳光下运行,边界清晰可见;干部的个人价值在合规轨道上实现,受到尊重与保护;人民群众对干部队伍的信任,通过每一个公正、透明的监督案例得以夯实和升华。这或许才是这场深刻变革的最终价值与意义所在。