休息时间兼职没打卡,算违规还是骗局?劳动法咋说?

在当下的职场环境中,“搞副业”早已不是什么新鲜事。面对生活成本的压力和对个人价值实现的渴望,越来越多的劳动者选择在休息时间投身于兼职工作。然而,当“休息时间”与“兼职”相遇,再叠加上“没打卡”这一行为时,问题的复杂性便凸显出来:这究竟是对公司制度的轻微违规,还是触及底线的欺骗行为?劳动法对此又是如何界定的?要厘清这一系列问题,我们必须跳出简单的二元判断,深入到法律条文、企业规定与个体责任的交织网络中进行审视。

首先,我们需要精准定义“休息时间”的法律内涵。根据我国《劳动法》和国务院《关于职工工作时间的规定》,劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过40小时。这8小时之内,除去必要的生理需求时间(如短暂饮水、如厕),其余均为工作时间。而“休息时间”在法律语境下主要指两个部分:一是工作日内的间歇休息,例如午休,其长度通常由企业规章制度明确;二是法定节假日、周末以及下班后的个人可支配时间。问题的核心争议点,往往在于“午休”或“下班后”这类时间边界。如果劳动者在午休时间外出从事兼职活动,未向主职单位报备,这通常不被视为对工作时间的侵占,但其行为性质却因“未打卡”而变得暧昧。

“没打卡”这个行为本身,需要分场景讨论。如果是指兼职单位没有考勤打卡制度,这属于兼职公司内部的管理问题,与主职单位无涉,自然谈不上对主职单位的“骗局”。但如果“没打卡”是指劳动者在主职单位的休息时间内,本应在公司或指定区域休息,却因从事兼职而离开,并且对主职单位隐瞒了这一事实,那么性质就完全不同了。这不再仅仅是兼职行为,而是附加了“隐瞒”和“不诚信”的属性。此时,它更接近于一种对雇佣契约精神的违背,企业完全有理由将其定性为严重违反规章制度。

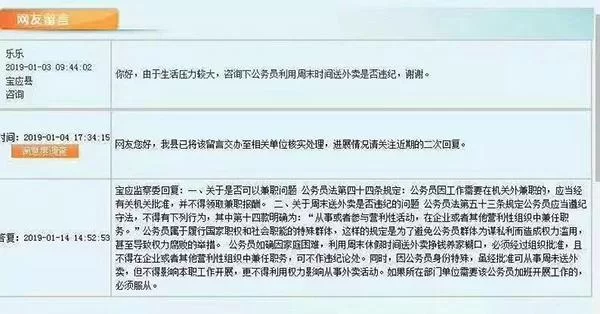

那么,劳动法对兼职工作的规定究竟是什么态度呢?我国现行的《劳动法》中,并未明文禁止劳动者从事兼职工作。这体现了法律对劳动者自主择业权和自由支配休息时间权利的尊重。但是,这种自由并非毫无边界。《劳动合同法》第三十九条第二款规定,劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的,用人单位可以解除劳动合同。这条规定是处理兼职争议的核心法律依据,它为用人单位干预劳动者兼职行为提供了两个关键“抓手”:一是“严重影响”,二是“拒不改正”。如何界定“严重影响”?司法实践中通常指兼职导致劳动者精力不济,无法保质保量完成主职工作,或出现迟到早退、工作中频繁出错等情形。而“拒不改正”则赋予了用人单位一个管理程序:发现兼职后,单位可以先进行劝告或警示,要求劳动者停止,若劳动者置若罔闻,单位便获得了合法的解除权。

基于此,许多企业会在劳动合同或员工手册中设置更为严苛的条款,例如“禁止任何形式的兼职”或“从事兼职需经公司书面同意”。这就引出了下一个关键问题:劳动合同禁止兼职条款的效力如何?原则上,只要该条款是用人单位与劳动者在平等自愿基础上协商一致的结果,内容不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗,其效力就会被法律认可。法院在审理此类案件时,通常会审查该条款的合理性。例如,对于涉及商业秘密、核心技术岗位或高级管理人员的竞业限制协议,禁止兼职的条款往往被认定为高度合理。但对于普通岗位,若完全禁止任何不影响工作的兼职,其合理性就可能受到挑战。然而,劳动者即便认为条款不合理,也需通过法定程序(如申请劳动仲裁)来挑战其效力,而非直接违反。一旦违反,就要承担相应的违约责任。

从单位禁止职工兼职的合法性来看,企业的主要诉求无外乎几点:保障员工的忠诚度与工作专注度、防止商业机密外泄、避免利益冲突以及预防员工因过度劳累带来的工伤风险等。这些诉求本身具有正当性。因此,当企业发现员工在休息时间从事兼职,特别是“没打卡”这种带有欺骗性质的行为时,其反应往往会非常强烈。因为这种行为挑战的不仅仅是制度,更是企业对员工信任的基石。在一些管理严格的行业,如金融、高科技等,诚信问题被视为不可触碰的红线。一旦员工被证实存在此类行为,即便没有对工作造成“严重影响”,公司也可能依据劳动合同中关于“诚信”或“严重违纪”的概括性条款,将其解雇。

因此,对于劳动者而言,必须清醒认识到兼职背后潜藏的法律风险。这些风险远不止是口头警告或罚款,最严重的结果可能是失去主职工作,并且在离职原因上留下不光彩的一笔,影响未来的职业发展。更甚者,如果兼职行为与主职单位存在竞争关系,泄露了商业秘密,还可能面临巨额的民事赔偿,甚至刑事责任。所以,决定是否兼职,不能仅凭一腔热情,而应是一个审慎的评估过程。第一步,就是逐字逐句阅读自己的劳动合同和员工手册,明确公司对兼职的态度和具体规定。第二步,进行自我评估,这份兼职是否真的不会影响主职工作的精力投入?是否存在利益冲突?第三步,是选择透明的沟通。如果兼职意愿强烈且确信无害,尝试向主管或人力资源部门进行沟通,寻求书面批准,这是规避风险最有效的方式。即便被拒绝,也比事后被发现的处境要好。

说到底,休息时间兼职没打卡这一行为,其性质判定是一个动态的过程,它游走在个人权利、契约精神与企业管理权的边界上。它既可能被看作是个人利用闲暇时间创造价值的自主行为,也可能因处理不当而演变为破坏信任的“骗局”。法律提供的是一个基础的框架和最后的裁决依据,但真正决定行为后果的,往往是合同的具体条款、公司的文化以及个人对诚信的理解与坚守。在日益多元和复杂的劳动关系中,每一位劳动者都更像是一名独立的责任主体,需要在追求个人价值增值的同时,审慎地平衡权利与义务,用专业的态度和诚信的行动,为自己的职业生涯铺就一条更为稳健的道路。