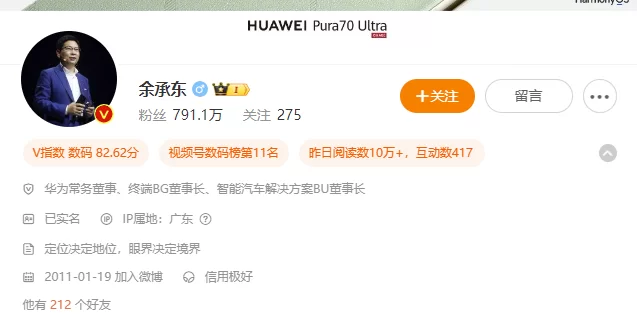

余承东在华为啥职位?徐直军孟晚舟谁级别更高呀?

余承东之所以广为人知,并不仅仅因为其职位,更源于他鲜明的个人风格和卓越的战绩。他口无遮拦、敢说敢做的“大嘴”形象,背后其实是对产品技术和市场趋势的极度自信,以及对华为品牌的深厚情感。从带领无线产品线走向全球领先,到将消费者业务从零做到世界前三,再到如今在智能汽车领域开疆拓土,余承东的履历几乎就是一部华为核心业务的奋斗史。他身上体现的,是华为“狼性文化”最典型的特质:嗅觉敏锐、进攻性强、不达目的不罢休。他所负责的终端和汽车业务,是华为与消费者最直接、最高频的触点,他的每一次公开发言,都足以影响市场情绪和行业走向。因此,虽然在公司的正式治理架构中,他并非最高决策者,但在公众视野和业务影响力层面,余承东无疑是华为最具标志性的高管之一。

接着,我们来探讨第二个更为复杂的问题:徐直军与孟晚舟谁级别更高?要厘清这个问题,必须引入华为治理体系的核心概念——董事会、常务董事会和轮值董事长。在华为,最高的权力机构是董事会,而董事会之下设有常务委员会,是公司的日常最高决策机构。徐直军和孟晚舟,均为公司常务董事。从“常务董事”这个身份来看,他们二人在公司治理结构中的级别是平级的,都是华为核心决策圈的核心成员。然而,职位的平级并不等同于权力的对等,这取决于他们在特定时期所扮演的具体角色。

关键区别在于“轮值董事长”制度。华为的轮值董事长由三位副董事长(目前为徐直军、胡厚崑、孟晚舟)轮流担任,每人任期六个月。在轮值期间,轮值董事长是公司的最高领袖,主持董事会及常务董事会。这意味着,当徐直军或孟晚舟处于轮值期时,她/他便拥有了华为在法律和公司治理层面的最高权力,对公司的经营战略和重大决策拥有最终拍板权。因此,如果我们讨论的是“事实上的最高权力”,那么在特定时间窗口内,担任轮值董事长的那一位,权力范围要超出同为常务董事的其他人。例如,在徐直军轮值期间,他就是华为的“一把手”,其地位和权力高于包括孟晚舟在内的所有其他高管。反之亦然。当孟晚舟开始她的轮值任期时,她也将拥有同等的最高决策权。

孟晚舟的职位除了常务董事、副董事长、轮值董事长(待轮值)之外,还有一个关键身份:公司CFO(首席财务官)。作为CFO,她长期负责华为的财经体系,是公司财务稳健性和资源配置效率的守护者。她的经历,尤其是近几年的特殊事件,更让她成为了华为坚韧精神的象征。而徐直军,作为华为的创始元老之一,长期担任公司战略与产品层面的重要角色,被视为华为技术路线和整体战略的关键擘画者之一。因此,徐直军和孟晚舟的“级别高低”是一个动态概念。从“常务董事”的静态身份看,他们平级;从“轮值董事长”的动态角色看,轮值期内的一方权力更大。这种制度设计,本身就是华为治理哲学的精妙体现。

华为为何要采用如此复杂的轮值制度?这背后蕴含着深刻的战略考量。首先,它旨在避免权力过度集中于个人,防止形成“一言堂”和个人崇拜,确保决策的科学性和集体智慧。这套制度设计的核心,在于从根源上消解对单一领导者的路径依赖,构建一种去中心化的决策权威。其次,轮值制度本身就是一种高强度的“赛马机制”和“接班人培养”机制。三位轮值董事长来自不同业务背景,在各自的任期内需要全面掌控公司,这极大地锻炼了他们的综合领导力和全局观,确保了华为领导层的平稳迭代和战略延续性。最后,这种集体决策、轮流领导的模式,赋予了华为极高的组织韧性和战略定力。无论外部环境如何变幻,公司的航向始终由一个核心团队共同把握,不会因个别领导的变动而产生剧烈震荡,这正是华为能够在历次危机中屹立不倒的重要原因之一。

将这三个人物置于华为的整个权力图谱中审视,我们可以看到一个清晰的分工与协作体系。以徐直军、孟晚舟等人为核心的董事会及常务董事会,是华为的“大脑”,负责思考方向、制定战略、配置资源、把控风险。而以余承东为代表的业务领袖,则是华为的“拳头”和“脚”,负责将大脑的指令转化为市场上的猛烈攻势和扎实成果。他们之间并非简单的上下级关系,而是一种基于信任和责任的共生关系。董事会为业务前线提供战略牵引和资源支持,业务前线则用战果回报董事会的信任,并为公司未来的战略决策提供一线洞察。这种独特的治理架构,既保证了决策的严谨与前瞻,又确保了执行的灵活与高效。

理解了这套体系,我们就能明白,在华为,谈论“谁级别更高”有时会失之偏颇。更应该关注的是,在某个特定的职能、某个特定的时间节点,谁承担着最关键的责任。徐直军在战略制定和轮值期内的领导地位举足轻重,孟晚舟在财经稳定和未来的轮值掌舵上不可或缺,余承东在业务开拓和品牌塑造上则无人能及。他们共同构成了华为金字塔的顶端,各自在不同的维度上支撑着这家公司的持续发展。这种动态平衡、权责分明的治理艺术,正是华为能够穿越周期、保持强大战斗力的核心秘密所在。