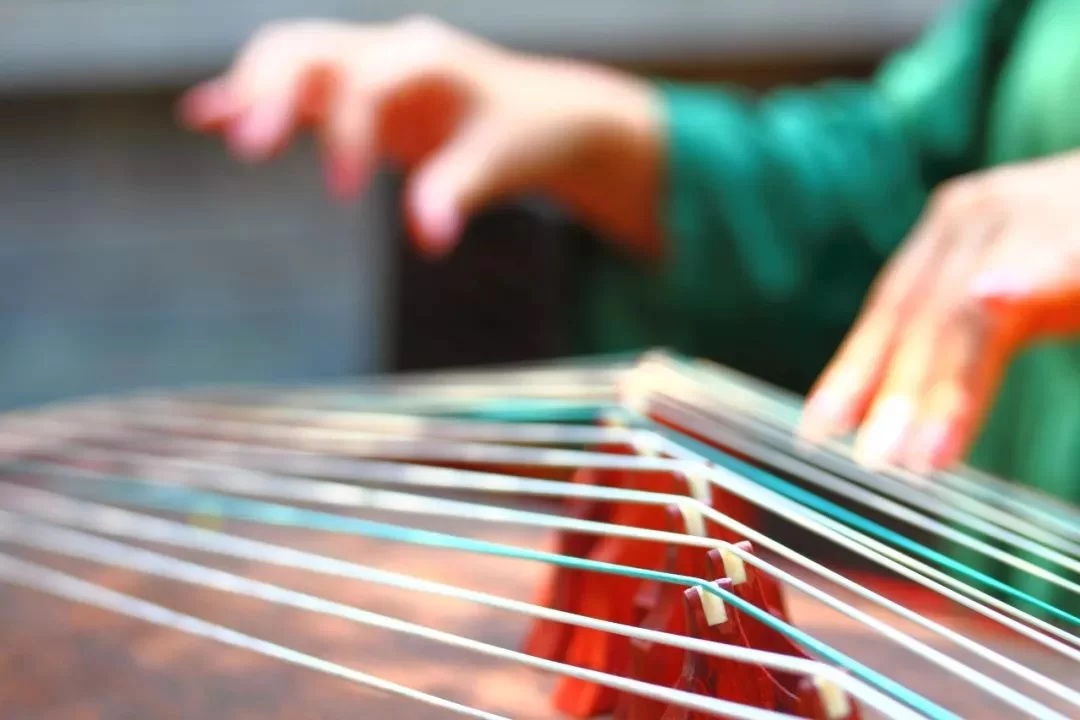

假指甲兼职是真的吗?弹琵琶古筝为啥必须戴假指甲?

人手天然指甲的物理属性,从根本上难以满足琵琶与古筝的演奏需求。首先,音色的塑造是核心原因。古筝与琵琶的琴弦张力较大,尤其是古筝的低音区和琵琶的缠弦,需要足够坚硬且光滑的拨动体,才能激发出清亮、饱满且富有穿透力的基音与泛音。人的指甲质地偏软、韧性不足且表面不平整,直接拨弦不仅音色干瘪、暗涩,还容易因指甲的微小不平整产生“杂音”。而专业的假指甲,无论是传统的玳瑁,还是现代的赛璐珞、ABS等合成材料,都具备远超人体指甲的硬度与密度。它们能提供一个稳定、光滑的触弦点,确保每一次拨弦都能精准、高效地传递能量,从而获得乐器所特有的那种清澈明丽或浑厚圆润的音色。可以说,假指甲是演奏者实现理想音色的第一道“滤镜”,其材质与形态直接决定了声音的底色。

其次,高难度技法的实现离不开假指甲的支撑。琵琶的轮指、摇指,古筝的快速托劈、摇指、刮奏等技巧,对指尖的灵活性、耐久度和力量传递有着极高的要求。想象一下,用肉指和软指甲在钢弦上进行每秒数十次的高速交替拨动,不仅速度无法保证,指甲很快就会磨损、劈裂,带来剧烈的疼痛,演奏更是无从谈起。假指甲通过胶布或专业胶水固定在指肚上,将手臂的力通过手指,最终传递到这个坚硬的“尖端”上。这不仅大大增强了拨弦的力量,使得声音更具爆发力,更重要的是,它将对手指本体的冲击降至最低,让演奏者可以长时间、高强度地进行练习和表演,而不必担心手指受伤。假指甲成为了演奏者身体机能的延伸,是攻克那些华彩乐章、炫技段落的必要装备。它不仅仅是一个保护套,更是释放技巧潜能的催化剂。

再者,对演奏者自身的保护是一个常被忽视但至关重要的因素。长期、大强度的弦乐演奏,对人的手指和指甲是一种持续的消耗与伤害。如果没有假指甲的保护,演奏者的指甲会变得脆弱易断,指肚也会因反复摩擦而生出厚茧,甚至引发腱鞘炎等职业伤病。一副尺寸合宜、佩戴舒适的假指甲,能够形成一个有效的力学缓冲,将琴弦的反作用力均匀分散开,极大地减轻了指尖的负担。对于将音乐作为终身事业的专业人士而言,保护好双手这个“本钱”,其重要性不言而喻。因此,佩戴假指甲从一开始就不是一种选择,而是一种基于物理现实和职业健康的必然要求。

既然假指甲如此重要,其制作工艺与材质选择便构成了一门深奥的学问,这也正是专业定制市场存在的根基。从材质上看,玳瑁曾是古代的顶级选择,其密度、韧性和弹性俱佳,发出的音色温暖而富有层次,被誉为“会呼吸的指甲”。然而,鉴于玳瑁是国家保护动物,任何相关交易与使用均属违法,我们应坚决抵制。现代工艺下,赛璐珞和ABS塑料成为主流。赛璐珞指甲音色接近玳瑁,温暖柔和,但质地较脆,冬季易断。ABS材质则更为坚韧耐用,声音明亮通透,稳定性好,是绝大多数演奏者的实用之选。此外,还有牛角、象牙(同样违法)、以及一些新型高分子复合材料,它们各自在音色、手感和耐用性上有着细微差别,考验着制作者对材料的理解与驾驭能力。制作一副好的指甲远非剪切打磨那么简单,匠人需要根据演奏者的手型大小、指肚弧度、演奏习惯乃至所要表现的音乐风格,进行个性化的弧度、厚度、宽度和尖端形状的设计与打磨。这是一个反复沟通、试戴、微调的过程,充满了手工艺的精髓与温度。

对于使用者而言,如何选择并正确佩戴假指甲,直接关系到演奏体验和最终效果。在选择时,尺寸是第一要素,过大或过小都会影响发力并导致不适。厚度方面,初学者或追求柔和音色的演奏者可选择稍薄的指甲,而力量较强或追求爆发力的演奏者则适合较厚的指甲。形状上,指甲的弧度与指尖的贴合度决定了接触面积和舒适度,而尖端的形状则会影响音色的明暗。佩戴方法同样讲究,胶布的缠绕方式、松紧度,或者专业胶水的使用,都需要正确掌握。佩戴过松,指甲会在演奏中晃动甚至飞出;佩戴过紧,则会阻碍血液循环,影响手指灵活性。一个成熟的演奏者,往往能像熟悉自己的乐器一样,熟悉自己那一套指甲的“脾气”,并懂得如何与之融为一体,最终达到“人甲合一”的境界。这背后,是无数次的练习与调整。

放眼当下,随着国风文化的兴起,学习琵琶、古筝的人数逐年攀升,民族乐器假指甲的市场需求也随之水涨船高。这个市场不再仅仅满足于基础款式的供给,而是呈现出多元化、个性化的趋势。一方面,对高品质、定制化指甲的需求日益旺盛,催生了一批专注于手工制作的匠人品牌。另一方面,新材料、新技术的应用,如更环保的仿生材料、3D打印技术辅助定制等,正在为这个传统领域注入新的活力。所谓的“假指甲兼职”,其真正的机会正蕴含在这种从“制造”到“智造”,从“产品”到“作品”的升级之中。它需要的不是廉价的劳动力,而是对音乐的热爱、对工艺的执着以及对市场的敏锐洞察。

从最初的实用工具,到如今承载着音色美学与个人风格的演奏伴侣,假指甲在琵琶与古筝的世界里,扮演着一个无声却不可或缺的角色。它隔绝了指尖与琴弦的直接碰撞,却也因此打通了演奏者灵魂与音乐共鸣的更深层通道。它承载着的是指尖的温度,更是跨越千年的音乐回响。