字体打码怎么弄,文字打码看清去除怎么做?

在数字信息的洪流中,文字是承载意义的核心单元,而“打码”则成为了一道时而必要、时而脆弱的屏障。我们每天都在与各种形式的文字打码打交道:社交媒体上的用户名、证件照上的关键信息、截图里的敏感对话。这道屏障的建立与破解,构成了一场围绕信息可见性的持续博弈。它并非简单的涂抹与还原,其背后交织着算法逻辑、视觉心理学乃至社会伦理的复杂考量。理解这场博弈的本质,是掌握数字时代信息主动权的第一步。

一、打码的艺术:从像素遮蔽到信息留白

谈及文字打码,大多数人首先想到的便是马赛克。这种将图像特定区域的像素化为单一颜色方块或小区域平均色的方法,因其实现简单、视觉效果直观而广受欢迎。然而,马赛克的“安全性”实则相当脆弱。其原理决定了它只是对原始像素信息的粗暴聚合,并未从根本上销毁数据。通过特定的算法,尤其是针对低强度马赛克,进行反马赛克处理在理论上是可行的,尽管实践中难度不小。与马赛克异曲同工的是高斯模糊,它通过正态分布计算对像素进行加权平均,产生一种柔和的过渡效果。相较于块状分明的马赛克,高斯模糊在一定程度上更难被精确还原,因为它破坏了像素的锐利边缘,但同样,它也只是“隐藏”而非“销毁”信息。

那么,是否存在一种更高级的打码策略,即如何给文字打马赛克不影响阅读?这看似是一个矛盾命题,实则指向了“功能性打码”的深层需求。在某些场景下,我们并非要完全隐藏文字,而是要遮蔽其中的关键部分,同时保留其结构和语境。例如,在展示合同条款时,我们可能需要遮蔽金额和姓名,但保留条款编号和正文。此时,简单的全块涂抹会破坏文档的整体可读性。更精妙的方法是采用“部分打码”或“语义打码”。比如,只对人名、身份证号中的特定几位数字进行马赛克处理,或者用星号“*”替代关键字符。这种方式既保护了核心隐私,又维持了文本的完整性和流畅度,让观者能够理解上下文,这是单纯的像素模糊无法企及的。更进一步,在技术文档或代码分享中,开发者有时会使用一种“视觉干扰”打码,即在文字上叠加一层半透明的噪声或扭曲的线条,使得人眼难以直接识别,但计算机的OCR(光学字符识别)程序可能依然能够读出。这种方法的意图在于防止 casual browsing(随意浏览),但为自动化处理留有余地,体现了打码策略的灵活性和目的性。

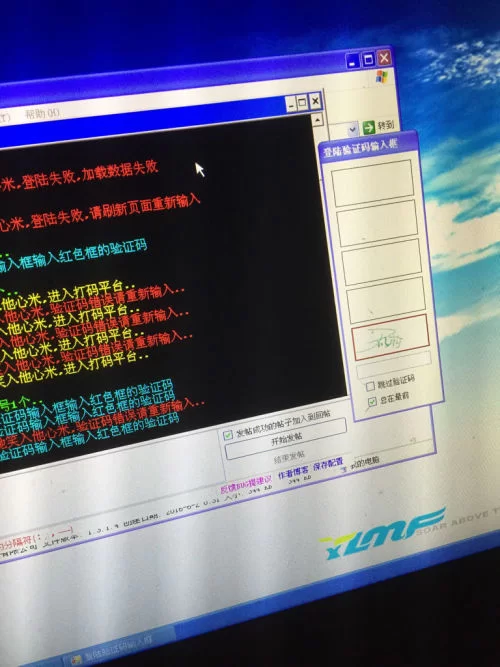

二、破译的挑战:图片文字打码去除方法的多元路径

当一道屏障被设立,自然就有人试图跨越。图片文字打码去除方法的研究,本质上是一场对图像处理算法和人工智能应用的深度探索。这个过程并非一蹴而就,而是根据打码方式的不同,呈现出阶梯式的难度差异。

对于最基础的打码,如低强度的色块覆盖或亮度/对比度调整,解决方法也相对直接。通过图像编辑软件如Photoshop,调整色阶、曲线或亮度/对比度,往往能让被刻意压暗或提亮的文字重新显现。这种方法利用了人眼与计算机在感知动态范围上的差异,通过拉伸像素值分布,将隐藏在暗部或亮部的细节“拉”回可见区间。

然而,面对马赛克和高斯模糊,这场斗争便进入了更高维度。传统的去模糊算法,如“反锐化掩模”或“维纳滤波”,试图通过分析模糊过程的数学模型来构建一个逆过程。它们假设模糊是由一个已知的“点扩散函数”造成的,然后尝试反向操作以恢复图像的锐度。这在处理由相机抖动或轻微失焦造成的模糊时有一定效果,但对于刻意为之的、强度较高的马赛克或高斯模糊,这些传统方法往往力不从心,恢复结果通常是模糊且充满噪声的。

真正的突破来自于近年来OCR识别马赛克文字技术与深度学习的结合。这已经不再是简单的“滤镜”操作,而是进入了“智能推断”的领域。先进的AI模型,特别是生成对抗网络和卷积神经网络,被用于这项任务。其工作原理可以通俗地理解为:研究人员向模型投喂数百万对“清晰文字-模糊文字”的图像对。模型在反复训练中,学会了模糊文字的像素模式与其背后最可能的原始清晰形态之间的统计关联。当给定一张新的模糊文字图片时,模型不再是“还原”像素,而是“预测”或“想象”出最符合这个模糊形态的清晰文字是什么。在某些情况下,如果打码强度适中、字体规范、背景干净,AI的预测结果可以达到惊人的准确度,近乎“凭空”生成出被遮蔽的字符。但这并非万能钥匙,它的效果高度依赖于训练数据的质量和多样性,面对艺术字体、复杂背景或高强度打码时,AI也可能“脑补”出错误的内容。

三、矛与盾的共生:字体打码与信息隐私保护的动态平衡

技术本身是中立的,打码与去打码技术的发展,共同将信息隐私的边界这一议题推向了前所未有的高度。字体打码作为信息隐私保护的最直观手段,其有效性直接关系到个人数据安全。随着去打码能力的增强,简单的、标准化的打码方式正变得愈发不可靠。这迫使保护方必须不断升级自己的“盾牌”。

未来的趋势,是从“像素级遮蔽”走向“结构性加密”。这意味着,真正重要的信息将不再以可被视觉直接解读的纯文本形式存在于图片中。例如,一份电子证件的截图,敏感信息区域可能显示为一个二维码,该二维码链接到一个经过授权验证的服务器,只有在特定权限下才能解密查看。或者,采用一种“可撤销打码”技术,图片的发布者掌握着一个密钥,可以随时让网络上的打码图片失效或恢复清晰,从而控制信息的生命周期。这种模式下,即使有人获取了图片本身,也无法破解其中的内容,因为信息已经脱离了像素的载体。

这种矛与盾的永恒博弈,也引发了对伦理和法规的深刻思考。强大的去打码技术若被滥用,可能成为侵犯隐私、泄露商业机密甚至网络暴力的工具。因此,技术的研发和应用必须被置于严格的法律和道德框架之下。在大多数国家和地区,未经授权去除他人发布内容中的打码信息,可能涉及侵犯隐私权、著作权等法律问题。法律是保护隐私的最后一道防线,而技术则是第一道防线。二者相辅相成,缺一不可。

四、超越视觉:理解信息遮蔽的深层逻辑

归根结底,我们对文字打码与去打码的探讨,触及了一个更根本的问题:在数字世界里,信息是否可以被真正、彻底地隐藏?答案可能是否定的。只要一个信息片段以数字形式存在,它就必然会留下痕迹,无论是像素的排列组合,还是硬盘上的磁通量变化。打码所做的,仅仅是增加了信息被提取和理解的成本。

这为我们提供了一个全新的视角:评估一种打码方式的优劣,不应只看其视觉效果,而应看它将“破译成本”提升到了何种程度。对于一个普通的社交分享,简单的马赛克足以过滤掉绝大多数的“好奇者”;而对于一份涉及国家安全的机密文件,其遮蔽方式必须是即使动用国家顶尖的算力资源也无法在有效时间内破解的。这种分层级的保护策略,才是数字时代信息管理的智慧所在。

最终,打码与去打码的故事,是关于控制与失控、透明与遮蔽、公开与私密的故事。它不仅仅是工程师在实验室里调试算法的过程,更是我们每一个数字公民在日常生活中不断进行的选择与权衡。掌握一些基础的打码技巧,了解其背后的原理与局限,能让我们更好地保护自己;而洞悉去打码技术的可能,则能让我们对信息的脆弱性保持一份敬畏。在这场永无止境的数字舞蹈中,最重要的,或许不是找到一劳永逸的完美打码方法,而是培养一种对信息流动规律的深刻理解与尊重。