安卓打码挂机赚钱,这种软件真能赚到钱吗?

“安卓打码挂机赚钱”这个概念,像一块投入平静湖面的石子,在许多人心中激起了对“数字被动收入”的涟漪。广告语描绘的画面极为诱人:只需在安卓手机上安装一个软件,保持网络连接和电量,就能在睡觉、工作、学习的间隙,让手机自动为你“印钞”。但当我们拨开这层浮华的营销外衣,直面那个最核心的问题——“这种软件真能赚到钱吗?”——答案远比想象中复杂和冰冷。它并非通往财务自由的捷径,更像是一场精心设计的、以用户微小付出为筹码的微利博弈,甚至是一场潜在的风险豪赌。

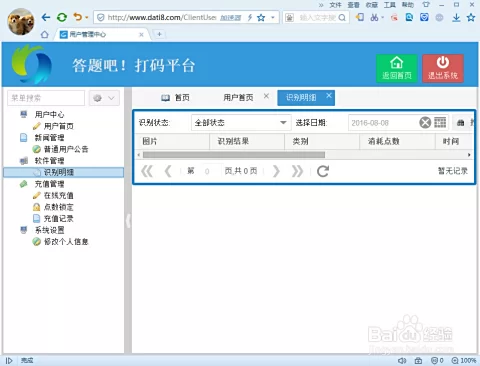

要理解其本质,必须先洞悉其背后的技术逻辑,也就是安卓打码挂机软件原理。这类软件的核心并非什么高深的财富密码,而是将你的手机设备转化为一个远程可操控的“任务执行终端”。开发者在后台搭建一个任务分发平台,上游客户(通常是数据公司、营销机构或需要大规模模拟操作的服务商)将成千上万甚至百万级的微小任务——如识别图片验证码、模拟点击广告、抓取特定网页数据、模拟注册账号、为社交媒体内容增加虚假互动量等——发布到平台上。而安装了挂机软件的你,你的手机就在不知不觉中,成为了执行这些任务的无数“数字苦力”之一。软件通过自动化脚本,代替人眼和人手,以极快的速度处理这些简单、重复、枯燥的任务,然后将结果回传给平台。你出租的,本质上是你的设备算力、网络IP以及手机作为一个独立操作单元的身份。

那么,这种“出租”能带来多少回报呢?这就涉及到验证码打码平台收益分析。平台方通常会设置一套极为精巧且诱人的计价规则。比如,识别一个简单的四位数图文验证码,单价可能是0.0005元;完成一次有效的模拟点击,可能是0.001元。听起来似乎不错,但关键在于“量”。一个手机24小时不间断运行,理论上或许能完成数万甚至十万级的任务量。但现实是,任务并非永远饱和,软件运行会消耗电量、产生热量,甚至可能因为操作频繁而被目标网站封禁IP。我们不妨做一个粗略的计算:假设一个任务平均耗时2秒,一部手机一天极限状态下能执行43200个任务,每个任务平均收益0.0005元,那么一天的理论最高收入是21.6元。这是一个极其理想化的数字,实际能稳定达到三分之一,即每日7元左右,已经算是行业内的“高效率”了。这点收入,在付出了设备损耗、高额电费、潜在的数据安全风险之后,显得无比微薄。它连一顿像样的午餐都无法覆盖,更遑论所谓的“赚钱”。

既然用户端收益如此微薄,那么挂机软件开发者如何盈利?这才是整个商业模式的关键所在。开发者真正的金主,并非成千上万渴望赚点零花钱的用户,而是那些发布任务的下游客户。开发者可能以每千次任务1元的价格向客户收费,而支付给用户的可能是每千次任务0.3元。这中间的0.7元差价,再扣除平台运营成本,就是他们的巨额利润。他们构建的,是一个“零工经济”的微缩版数字血汗工厂。通过聚合海量用户的闲置设备资源,形成一股强大的分布式算力,再打包成服务高价出售。用户看到的“赚钱”,只是整个价值链中最末端、最微不足道的一环。 更深层次的盈利模式还可能包括:在软件中捆绑广告插件,通过用户流量赚取广告费;甚至在用户不知情的情况下,利用其设备进行更复杂的操作,如“挖矿”,或参与网络攻击,其收益则更为可观和隐蔽。

比微薄收益更值得警惕的,是安卓手机挂机项目风险。当你授权一个未知来源的软件在你的手机上拥有最高权限时,你就相当于打开了潘多拉的魔盒。 首先是隐私泄露风险。这类软件通常会要求获取设备信息、读取联系人、访问相册、定位等一系列敏感权限。它们不仅能收集你的个人数据用于非法交易,更有可能窃取你手机中存储的银行账户、社交平台密码等核心信息。 其次是财产安全风险。一些恶意挂机软件内置了扣费代码或病毒,可能会在后台订购付费服务,甚至直接盗取你的支付账户余额。 再者是法律与合规风险。你的手机可能在无意中参与了网络诈骗、刷单、恶意投票、散布虚假信息等违法违规活动。一旦被追溯,设备持有者——也就是你——将难以摆脱干系。 最后是设备损耗。手机CPU长时间满负荷运转,会急剧加速硬件老化,缩短电池寿命,最终得不偿失。

归根结底,面对“安卓打码挂机赚钱”的诱惑,我们需要一种清醒的“价值置换”思维。你投入的是一部价值数千元的智能手机、稳定的网络环境、宝贵的个人数据隐私、潜在的设备安全以及承担法律风险的可能性。而你期望换回的,却是每天几元、十几元的微不足道的现金回报。这笔交易,从任何理性的角度审视,都极不划算。真正的财富创造,从来不是源于这种零和博弈式的“空手套白狼”,而是来自于知识技能的提升、创造性价值的输出以及对时间与资源的高效配置。与其将希望寄托于一个看不见摸不着的“数字钱包”,不如将精力投资于自身,那才是任何软件都无法夺走的、真正能带来持续回报的“资产”。