工资太少别人问怎么回?幽默又得体的说法

在饭局上,在茶水间,那句“你一个月挣多少钱啊?”就像一枚投入平静湖面的石子,总能瞬间激起内心的涟漪。这个问题看似简单,实则包裹着复杂的人情世故与个人边界。尤其是当自己的薪水并不算丰厚时,如何回应成了一门高难度的艺术。直接说吧,怕引来同情或轻视,甚至让自己陷入尴尬;不说吧,又显得小气,不近人情。因此,掌握一套“别人问工资少怎么幽默回答”的方法论,不仅仅是社交技巧,更是一种自我保护和情绪管理能力的体现。这背后,是对人际关系的深刻洞察和对自我价值的坚定认知。

剖析尴尬的根源:为何工资问题如此“烫手”?

在提供“解药”之前,我们必须先精准地诊断“病症”。为什么这个问题会让我们如此不适?首先,它触及了现代社会最敏感的神经之一——个人价值与经济能力的直接挂钩。在许多人的潜意识里,工资水平等同于个人能力、社会地位乃至成功与否的量化指标。当这个数字不理想时,被问询就如同被迫展示一份不完美的成绩单,让人本能地想要回避。其次,工资是高度个人化的隐私信息。它不像兴趣爱好那样可以随意分享,其背后关联着个人的生活规划、家庭负担和消费能力。轻易地示人,无异于将自己的生活底牌摊在桌面上,容易招致不必要的比较、评判甚至嫉妒。最后,这个问题常常带有一种侵入性,打破了社交安全距离。提问者或许是无心之失,但这种直接的探问,本质上是对个人边界的挑战。因此,一个高情商的回应,本质上是一次温和而坚定的“边界重塑”,既要维护对方的情面,又要守护自己的领地。

构建幽默得体的核心心法:四项基本原则

面对“被同事问工资低如何得体回应”或是亲戚朋友的“关心”,我们不能仅仅依靠几句现成的话术,而需要理解其背后的心理策略。这里的核心心法,可以归纳为四项基本原则:

- “价值锚定”原则: 永远不要让你的回答仅仅停留在一个冰冷的数字上。主动将话题的焦点从“多少钱”转移到“价值是什么”。你可以谈论工作的乐趣、成长的空间、团队的氛围或者未来的前景。你是在告诉对方:我的价值,远比账面上的数字要丰富得多。

- “自嘲为盾”原则: 自嘲是社交中的顶级防御武器。当你主动、幽默地“揭短”时,就剥夺了别人用它来攻击或评判你的机会。这不仅能瞬间化解尴尬,还能展现出你的豁达与自信。关键在于,自嘲要恰到好处,是“小苦大作”的调侃,而非真正的自怨自艾。

- “焦点转移”原则: 高明的回应不是生硬地转移话题,而是像太极推手一样,顺着对方的力道,引导到一个新的、你希望讨论的方向。承认问题的存在,然后用一个更具吸引力或更轻松的话题将其“置换”掉。

- “情境适配”原则: 没有任何一句“万能回复”能适用于所有场合。面对爱攀比的亲戚、关系普通的同事、真心关心的挚友,你需要调用不同的回应模型。既不伤面子又不暴露隐私的回答工资,关键在于精准判断对方的动机和你们的关系亲密度。

实战剧本库:分场景化解“薪资拷问”

掌握了心法,我们再来装备一些实用的“弹药”。下面,针对不同场景,提供一系列可以直接使用或灵活改编的回应方式。

场景一:职场“修罗场”——面对同事或领导的试探

这是最棘手的场景,因为它直接关系到你的职业形象和人际关系。回应必须得体、专业,同时不失幽默。

- 高情商“太极”式: “嗨,咱们公司的薪酬保密制度可是白纸黑字写进员工手册的,我可不敢第一个犯纪律。不过说真的,我觉得在这儿最大的收获不是工资卡上的数字,而是上个月那个项目拿下来之后,咱们整个团队一起熬夜、一起庆祝的感觉,那个成就感,真拿钱换不来!”——此话术巧妙地引用公司规定作为“挡箭牌”,显得你既守规矩又有大局观,同时将焦点引向团队荣誉和职业成长,尽显格局。

- 模糊化“区间”式: “差不多就市价吧,够在这座城市活下来,偶尔还能给自己加个鸡腿。你呢?最近听说XX部门的项目奖金很给力啊?”——给出一个模糊但积极的描述,然后迅速将话题抛回给对方,并关心对方的“战果”,既表现了谦逊,又展现了社交主动性。

- 自嘲“打工人”式: “我的工资?这么说吧,属于那种‘月光光,心慌慌’的级别。每天上班的动力,全靠楼下咖啡店的续命折扣和老板偶尔画的饼支撑着。咱们不聊这个伤感情的话题,聊聊晚上去哪儿搓一顿好的?”——用“打工人”的集体身份自嘲,引发共鸣,用夸张的抱怨化解严肃性,并自然地过渡到轻松的邀约,气氛瞬间回暖。

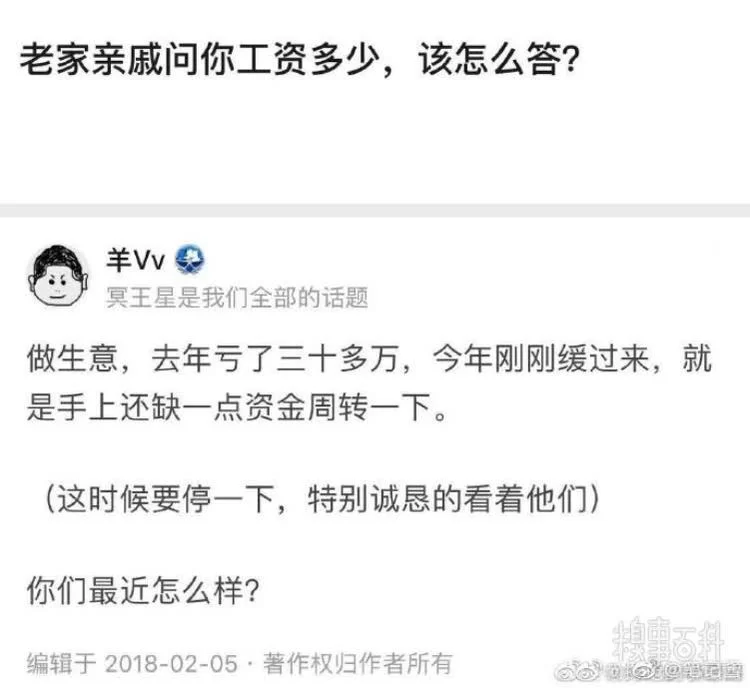

场景二:亲情“压力锅”——面对亲戚的“关心式”盘问

亲戚的提问往往带着“为你好”的滤镜,但杀伤力不减。回应时需要更多温情和智慧,既要保全面子,又要维护亲情。

- “感恩”转移式: “阿姨,钱多钱少,够用就行。我现在最开心的,是能用自己挣的钱,给爸妈买点他们喜欢的东西。看到他们高兴,比给我涨工资都开心。您家表哥最近怎么样?上次听他说小孩要上学了,忙不忙?”——将薪水与孝心、家庭幸福绑定,这是长辈最乐于听见的“答案”,既体现了你的责任感,又成功地把焦点转移到对方的家庭。

- “未来规划”式: “叔叔您说到我心坎里去了!我现在确实是积累阶段,薪水不算高,但这个行业前景好,我学的东西也特别多。我计划再干两年,等经验足了,考证考下来,收入肯定会翻番的。您当年不也是这么一步步打拼出来的嘛!”——坦诚现状,但重点描绘未来的蓝图。这不仅能打消对方的疑虑,还能展现你的上进心和长远规划,赢得赞赏。

- 夸张“哭穷”式: “哎哟我的大姑,您可别问我了,再说我的眼泪就要流成太平洋了!我现在的工资,也就够维持一下我这颗有趣的灵魂在人间的基本运转。您要是心疼我,下次见面偷偷给我包个大红包呗?”——用极度夸张的方式“哭穷”,把一个严肃的问题变成一个玩笑。结尾的“索要红包”更是将幽默感拉满,让亲戚在笑声中忘了最初的问题。

场景三:挚友“真心局”——面对铁哥们、好闺蜜的询问

这是最可以坦诚相对的场合,但即便如此,用幽默的方式沟通,也能让友谊升温。

- “同仇敌忾”式: “别提了,我的工资条薄得像蝉翼,花呗账单厚得像砖头。咱俩真是难兄难弟,要不今晚出来,一人一瓶啤酒,对着月亮吐槽一下万恶的资本主义?”——将个人困境转化为“共同体”的共鸣,把抱怨变成一次有趣的集体活动,加深了革命友谊。

- “求带求教”式: “说实话,有点不好意思开口,最近确实手头有点紧。你混得比我好,有没有什么搞副业的路子或者理财的门道,可得带上我啊!我的未来就靠你了,大佬!”——在朋友面前适度示弱,并表达对对方的信任和崇拜,这不仅不会丢面子,反而会让对方感到被需要,从而更愿意与你分享。

升华境界:从回答问题到重塑心态

学会上述技巧,你已经足以应对90%的薪资问询场景。但真正的成长,源于内心的强大。当我们不再把工资收入作为衡量自我价值的唯一标尺时,这个问题就失去了它的杀伤力。

请记住,你的价值在于你的知识、你的技能、你的善良、你的创造力,以及你为这个世界带来的独特视角。薪水,只是这个复杂价值体系中一个被市场即时定价的、且未必准确的侧面投影。 它会波动,会滞后,甚至会失真,但它永远无法定义完整的你。

因此,当你真正从内心深处接纳并认可自己时,你会发现,面对“你一个月挣多少钱”这个问题,你可以坦然地笑一笑,说出最真实也最有力量的回答:“够我开心地生活。”这份从容,才是任何话术都无法比拟的最高境界。它意味着你已经超越了对外界评价的依赖,进入了一个自我驱动、自我满足的全新维度。这是一种深刻的自由,是你为自己赢得的最宝贵的财富。

所以,当下一次有人抛来那个直击灵魂的问题时,请记得,你手中握着的不是一份需要解释的账单,而是一支描绘自我世界的画笔。如何落笔,全凭你的心意。