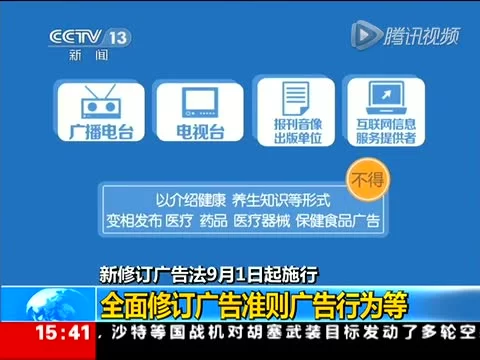

广告打码到底啥意思,和新广告法有关系吗?

要理解广告打码的真正含义,必须先厘清其与新广告法的关系。2015年修订并实施的《中华人民共和国广告法》以其前所未有的严格程度,对广告内容划定了清晰的“红线”,其中最引人注目的莫过于对“极限词”的禁令。法律第九条明确规定,广告不得使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语。这类词汇因其绝对化和无法证实的特性,被立法者视为对消费者的潜在误导。然而,在激烈的市场竞争中,商家又渴望通过这类词汇来凸显产品优势,吸引眼球。于是,当直接使用“第一”、“最强”等词语面临违法风险时,一种看似“聪明”的变通方式便应运而生——广告打码。它并非法律要求你“打码”,而是为了规避法律惩罚,你“选择”了打码。

这种现象可以细分为两种类型。第一种是被动合规性打码,通常由广告发布平台(如社交媒体、电商平台)执行。平台的算法或人工审核系统一旦检测到广告内容包含违禁词,会自动或手动对其进行模糊、遮蔽处理,甚至直接下架。这种打码是平台履行主体责任、规避自身风险的后置措施,对广告主而言是一种被动的惩罚。第二种,也是更具争议性的,是主动创意性打码。这是广告主在策划阶段就预谋好的策略,他们故意将“最”、“第一”等敏感词进行部分遮挡或艺术化处理,例如将“第一”两个字用马赛克模糊掉一部分,让消费者能“看懂”但又让机器难以精准识别。这种做法的本质,是试图在法律的灰色地带游走,既想向消费者传递“顶级”的心理暗示,又企图在形式上逃避监管的制裁。

那么,为什么广告主宁愿冒着风险,也要采用这种“打擦边球”的方式呢?其背后的驱动力是多方面的。首先,是对“注意力经济”的极致追求。在信息爆炸的时代,一个夸张的词汇能瞬间抓住用户心智。即便打了码,那种“此地无银三百两”的暗示,有时反而更能激发用户的好奇心和讨论欲,形成二次传播。其次,是行业竞争的“内卷”压力。当竞争对手都在用各种方式暗示自己的产品“最好”时,如果自己完全循规蹈矩,可能在声量上就处于劣势,这种“囚徒困境”迫使许多品牌不得不跟进。最后,对法律精神的误读与侥幸心理也是重要原因。部分广告主认为,只要形式上不完全露出,就不算违法,将复杂的法律问题简单化为文字游戏,忽视了《广告法》第四条关于“广告不得含有虚假或者引人误解的内容,不得欺骗、误导消费者”的根本原则。即便文字打了码,但其整体表达如果仍然构成了对消费者的误导,同样可能面临处罚。

然而,这种看似精明的“创意打码”实则暗藏巨大风险。首先,监管技术正在不断升级。如今的AI审核系统早已不是简单的关键词匹配,它们能够结合上下文、图像元素、用户评论等多维度信息进行语义识别,即便你将“顶级”二字打上马赛克,系统也可能通过“效果顶级”、“品质顶级”等关联词组,甚至广告画面的整体氛围,判定其涉嫌违法。其次,主动打码可能被认定为“主观恶意更大”。一旦被监管部门查处,这种故意规避法律的行为,相较于无意的疏忽,可能会面临更严厉的处罚。监管部门会认为,广告主明知故犯,其违法意图更加明显。最后,也是最重要的一点,它损害的是品牌自身的信誉。消费者并非愚钝,他们能轻易看穿这种小伎俩。一个需要靠“打码”来宣传自己的品牌,很难建立起真正的信任感和高端形象。长此以往,品牌会被贴上“不诚信”、“爱炒作”的标签,最终得不偿失。

面对广告法对极限词的严格限制,真正高明的营销,绝非在文字上钻空子,而是回归到营销的本质——构建真实、可信的价值主张。与其绞尽脑汁去想如何处理“最佳”,不如用具体的数据和事实说话。例如,不说“最好用的面霜”,而是说“经第三方机构测试,持续使用28天,95%的受试者认同肌肤水润度显著提升”。后者不仅完全合规,而且说服力远胜于空洞的极限词。此外,将创意投入到品牌故事、情感共鸣和用户体验上,才是构建品牌护城河的正道。一个动人的品牌故事,一次贴心的客户服务,一个超出预期的产品体验,其带来的品牌忠诚度和口碑效应,是任何“打码”广告都无法比拟的。营销的终极目标,是让消费者发自内心地认可你的价值,而不是让他们去猜你被遮住的字到底是什么。

广告打码现象,如同一面镜子,映照出中国广告市场在法治化进程中的阵痛与探索。它既是特定时期监管压力下的产物,也是部分从业者创意枯竭、急功近利的体现。随着监管体系的日益完善和消费者心智的日趋成熟,这种游走在边缘的“小聪明”必将失去生存空间。未来的营销战场,比拼的将不再是规避法律的技巧,而是洞察人性的深度、创造价值的诚意和触动人心的真实创意。当品牌的力量足以让产品自己说话时,那些被遮遮掩掩的文字,自然也就失去了存在的意义。