微信空间投票赚钱真的假的,有人赚过钱吗?

在数字经济的浪潮下,各种“指尖轻点,日入斗金”的神话层出不穷,其中“微信空间投票赚钱”便是极具诱惑力的一种。它似乎完美契合了现代人对于碎片化时间变现的渴望:操作简单,无需技能,只需动动手指,就能将闲暇时光转化为真金白银。然而,这真的是一条通往财富自由的捷径吗?当我们深入探究其内核,会发现一个由真实需求、虚假泡沫与潜在风险交织而成的复杂世界。要回答“微信投票赚钱真的假的,有人赚过钱吗?”这个问题,我们不能简单地用“是”或“否”来概括,而必须剥开层层外衣,审视其商业逻辑与运作实相。

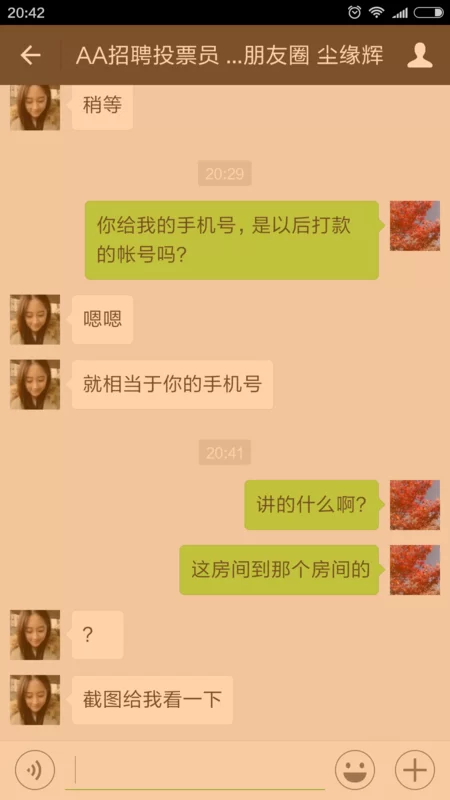

首先,我们必须承认,微信投票赚钱的模式在理论上并非空穴来风。其存在的基础是真实的市场需求。在商业竞争、校园活动、网络评选等领域,主办方为了提升活动热度与参与度,常常会设置投票环节。而一些参赛者或商家为了获得更好的名次,便会产生“刷票”的需求。这种需求催生了专门的中介平台或个人,他们通过招募大量“投票手”来完成批量投票任务,从而赚取服务差价。从这个角度看,作为链条末端的投票者,确实有可能获得微薄的报酬。这些平台通常会建立一个任务大厅,发布各类投票任务,标明单价、要求和数量。参与者完成任务后,平台会记录并累积收益,达到一定门槛后便可提现。听起来,这似乎是一套合乎逻辑的商业模式,但魔鬼往往隐藏在细节之中。

问题的核心,在于其投入产出比的极端不对等,以及背后隐藏的巨大隐性成本。让我们来算一笔账:一个普通的微信投票任务,单价通常在0.1元至0.5元之间,偶尔会有一元以上的高价任务,但往往要求苛刻(如关注公众号、绑定手机号等)。完成一次投票,从接收链接、打开、找到选项、投票,再到截图反馈,整个过程至少需要一到两分钟。即便我们取一个理想化的中间值,每单0.3元,耗时1.5分钟,一小时不间断操作,也仅能赚取12元。这个收入水平,远低于任何地区的最低工资标准,更不用说其间还需要消耗大量的手机流量和电量。这还没算上时间成本——你用这些时间,或许可以学习一项新技能,或者进行一次有意义的社交。更致命的是信息安全成本。为了接收任务和结算佣金,你通常需要向这些不明身份的平台提供你的微信账号信息,甚至授权他们获取你的部分社交关系。这无异于将你的数字身份交予他人,你的个人数据、好友列表都可能成为他们后续进行精准营销甚至诈骗的素材。

当微薄的收益无法弥补高昂的隐性成本时,这个模式的性质就开始发生变质,滑向了“网络投票兼职骗局”的深渊。许多打着“手机投票赚钱平台”旗号的应用或网页,其真实目的根本不是让你通过劳动赚钱,而是通过精心设计的陷阱来牟利。第一种常见的骗局是“入会费”或“押金”。平台会宣称,缴纳几十到几百元不等的会员费,就能解锁更高单价、更丰富的任务,并享受优先派单权。这本质上就是利用你的赚钱心切,进行的一次性收割。一旦付费,你会发现要么任务寥寥无几,要么单价低得可笑,最终想要回本金更是难于登天。第二种骗局是纯粹的“信息套取”。这些平台以投票为诱饵,要求你填写详细的个人资料,包括姓名、身份证号、银行卡号、手机号等。他们收集这些信息的真实目的,是为了将其打包出售给黑灰产,或者直接用于注册其他网络账号,实施更高级别的诈骗活动。第三种则是更为恶劣的技术陷阱,你点击的投票链接可能暗藏木马病毒或钓鱼程序,一旦授权,你的微信钱包、银行账户都将面临直接的资金损失风险。此外,频繁参与此类商业刷票活动,本身就违反了微信平台的用户协议,一旦被系统检测到,轻则功能限制,重则账号封禁风险,得不偿失。

那么,为什么如此显而易见的陷阱,依然能让许多人趋之若鹜?这背后利用了人性的几个弱点。首先是“低门槛”诱惑。相比于需要专业技能的线上工作,投票似乎人人可做,这极大地降低了人们的心理防线。其次是“即时反馈”的心理满足。每当完成一单,账户余额增加几分几角,这种微小的成就感会不断刺激多巴胺分泌,让人产生“确实在赚钱”的错觉,从而忽略了整体的低效性。最后,社交平台上充斥着大量伪造的收益截图和“成功案例”,营造出一种“大家都在赚,你不赚就亏了”的群体压力氛围,使得个体在从众心理的驱动下,更容易做出非理性决策。正是这些心理因素的叠加,使得投票兼职这个“空中楼阁”显得无比坚固,吸引了无数渴望轻松赚钱的人投身其中。

回到最初的问题:有人赚过钱吗?答案是,有,但绝非大多数人。那些真正从中获利的人,往往是处于金字塔顶端的组织者、平台运营者以及少数早期进入并成功发展下线的“代理”。他们利用信息差和规模效应,收割着底层数以万计“投票者”的廉价劳动与个人数据。对于普通参与者而言,即便侥幸赚到几元、几十元的零钱,其付出与承担的风险也完全不成正比。你的时间与隐私,远比这微不足道的回报要珍贵得多。与其在虚拟的投票世界里消磨光阴,不如将精力投资于自身,学习一项有价值的技能,无论是写作、设计、编程还是视频剪辑,这些才能构建起你真正的、可持续的“被动收入”管道。面对微信空间投票赚钱这类诱惑,最理性的态度是保持警惕,看清其背后真实的商业逻辑与风险图谱,不要让你的数字生活,成为他人牟利的廉价祭品。