快答案app拍照搜题,答题赚钱是真的吗?

首先,让我们拆解这类APP宣称的核心运作逻辑:用户上传题目,平台通过某种方式(可能是AI数据库匹配,也可能是真人众包)给出答案,而参与答题的用户则能获得相应的报酬。这个链条听起来天衣无缝,但问题的关键在于“报酬”的来源以及平台如何实现盈利。一个商业实体的存续,必然依赖于清晰的盈利模式。如果说用户的收益来自于其他提问者的付费,那么这本质上是一个知识付费问答平台,但这类平台通常门槛高,需要答主具备极高的专业权威性,与“零门槛、高收益”的宣传相悖。那么,快答案这类APP的盈利点究竟在哪里?最核心且隐藏最深的模式,往往是流量变现与数据采集。用户每一次拍照搜题,都是在为平台贡献一个极其宝贵的数据点——一道带有场景的真实题目。海量的题目汇聚起来,就构成了一个无价的题库数据库,这个数据库可以用于训练AI模型,可以直接打包出售给其他教育科技公司,甚至可以作为平台自研更高阶产品的核心资产。从这个角度看,用户“答题赚钱”的行为,更像是用自己的人力劳动和智力成果,无偿地为平台进行数据标注和内容生产,而那微薄的报酬,更像是为了激励你持续贡献数据而抛出的鱼饵。与此同时,应用内无处不在的广告、引导下载其他应用的CPA(Cost Per Action)任务、甚至是诱导用户参与的金融借贷产品,都是其流量变现的常见手段。你的每一次点击和停留,都在为平台的广告收入添砖加瓦。

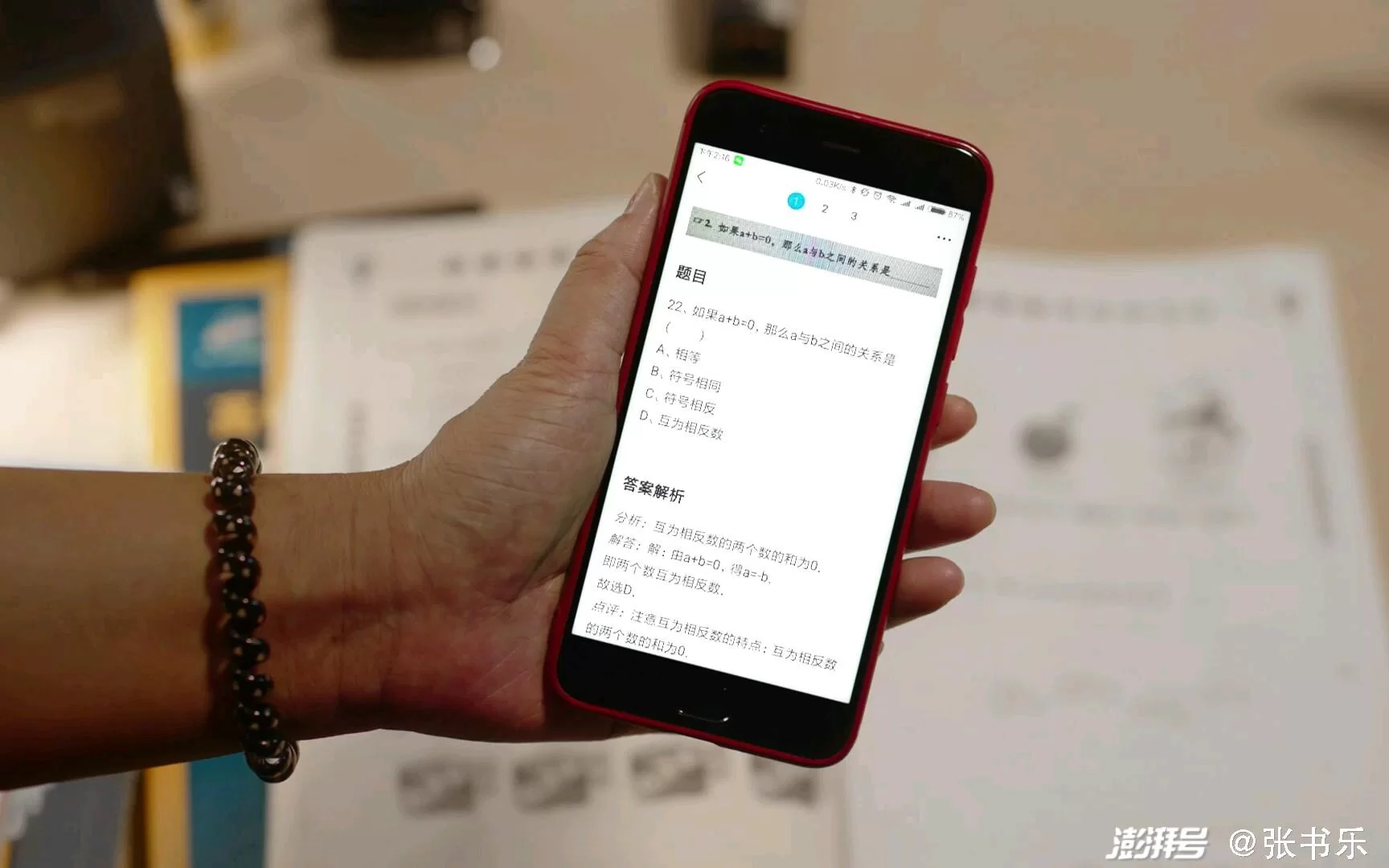

其次,我们必须直面学生党在线答题赚钱的真相,这个真相往往与宣传中的美好愿景大相径庭。许多用户在实际体验后会陷入一个怪圈:初期任务简单,收益似乎来得很快,给人一种“这钱真好赚”的错觉。然而,当用户逐渐投入更多时间,想要累积到提现门槛(通常是50元、100元甚至更高)时,各种隐形的壁垒便会悄然出现。题目的难度会莫名其妙地提升,单题的报酬会断崖式下跌,或者系统会频繁提示“题目已被抢答”。更恶劣的情况是,当你辛辛苦苦达到提现金额时,平台会以“系统维护”、“账户异常”、“操作违规”等五花八门的理由拒绝你的提现申请,或者要求你完成更高难度的任务,比如邀请新用户注册。这种“拉人头”的机制,是传销模式在互联网上的变种,其目的已经不是让你通过“答题”来赚钱,而是让你成为其病毒式营销的一个节点。时间成本是大多数参与者容易忽略的巨大代价。投入数小时甚至一整天,最终收益可能连几块钱都不到,这种投入产出比完全不成正比。对于学生而言,本应用于学习知识、提升自我的宝贵时间,却被消耗在这些毫无技术含量、回报率极低的机械性操作上,这本身就是一种巨大的损失。此外,用户在注册和使用这类APP时,往往需要授予摄像头、相册、甚至通讯录等敏感权限,这些个人隐私数据一旦被滥用或泄露,后果不堪设想。

那么,面对层出不穷的此类应用,我们应该如何辨别答题赚钱类APP的真伪呢?这里有几条可供参考的实用原则。第一,审视其盈利模式的合理性。任何声称能轻松提供高额回报的商业模式都值得怀疑。你要问自己:平台的钱从哪里来?如果它不能提供一个清晰、合法且可持续的盈利解释,那么它很可能是在“拆东墙补西墙”,或者其盈利来源就是你本人。第二,警惕过高的提现门槛和复杂的提现规则。正规的平台通常会设置相对合理的提现门槛,并提供流畅的提现渠道。那些将提现门槛设得奇高,或者在提现流程中设置重重障碍的APP,其目的很可能就是让你“看得见,摸不着”。第三,坚决抵制“拉人头”模式。如果一个APP的收益增长严重依赖于你邀请好友的数量和等级,那么它已经滑向了传销的边缘。这种模式的本质不是创造价值,而是发展下线,最终必然导致金字塔顶端的少数人获利,而绝大多数底层用户成为牺牲品。第四,查询开发公司的背景信息。通过天眼查、企查查等工具,可以清晰地了解到APP背后的运营公司是否正规注册,是否存在经营异常、法律诉讼等负面记录。一个连基本信息都遮遮掩掩的公司,其产品的可信度自然要大打折扣。

归根结底,与其将精力耗费在辨别“快答案”这类APP的真伪上,不如重新思考“知识变现”的真正内涵。真正的知识变现,绝不是通过简单的、重复性的、可被机器替代的劳动来换取微薄的报酬,而是将知识内化为能力,通过解决复杂问题、创造独特价值来获得回报。对于一个学生而言,最大的财富是时间和学习能力。将时间投资于深度学习一门技能,无论是编程、设计、外语写作,还是将某一学科的知识融会贯通,形成自己的知识体系,并尝试通过写文章、做视频、参与实际项目等方式将其输出,这才是更高级、更可持续的“变现”路径。这些投入带来的回报,不仅仅是金钱,更是个人核心竞争力的提升,是未来职业生涯的坚实基石。追逐那些悬浮在空中的、看似诱人的数字泡沫,远不如脚踏实地的自我积累来得更为可靠。将时间投资于自身的成长,这本身就是回报率最高的投资,其带来的价值,远非任何答题APP所能比拟。