手机挂机任务真能赚钱吗?安全可靠吗?

“手机挂机,日入过百”,这句极具诱惑力的广告语,如同数字时代的“塞壬之歌”,不断吸引着渴望利用碎片时间增加收入的人们。然而,当我们真正将目光投向这片看似遍地是金的领域时,一个根本性的问题浮出水面:手机挂机任务真能赚钱吗?安全可靠吗? 这个问题的答案并非简单的“是”或“否”,而是一个交织着技术逻辑、商业博弈与人性的复杂图谱。我们必须清醒地认识到,绝大多数宣称能轻松致富的手机挂机任务,不过是精心设计的数字迷宫,其最终目的并非让你赚钱,而是让你成为他人盈利链条上的一环。

要理解其本质,首先必须拆解“手机挂机任务”这一概念。从技术层面看,它的核心是利用用户手机闲置的算力、网络IP乃至账号权重,去执行某些特定指令。这些指令五花八门,从最简单的模拟点击、提升应用下载量或直播间人气,到更为复杂的分布式计算、网络爬虫数据抓取,甚至是灰色产业的“养号”行为。理想化的模型是:平台方发布任务,用户贡献资源,平台获取收益(如广告费、数据价值),再分润给用户。然而,这个看似完美的闭环,在现实的商业环境中却极易扭曲。问题在于,这个“收益”从何而来,以及分配机制是否透明可信? 如果一个平台本身不具备创造真实价值的能力,其支付给用户的“报酬”便只能来自后来者的投入,这便滑向了庞氏骗局的深渊。

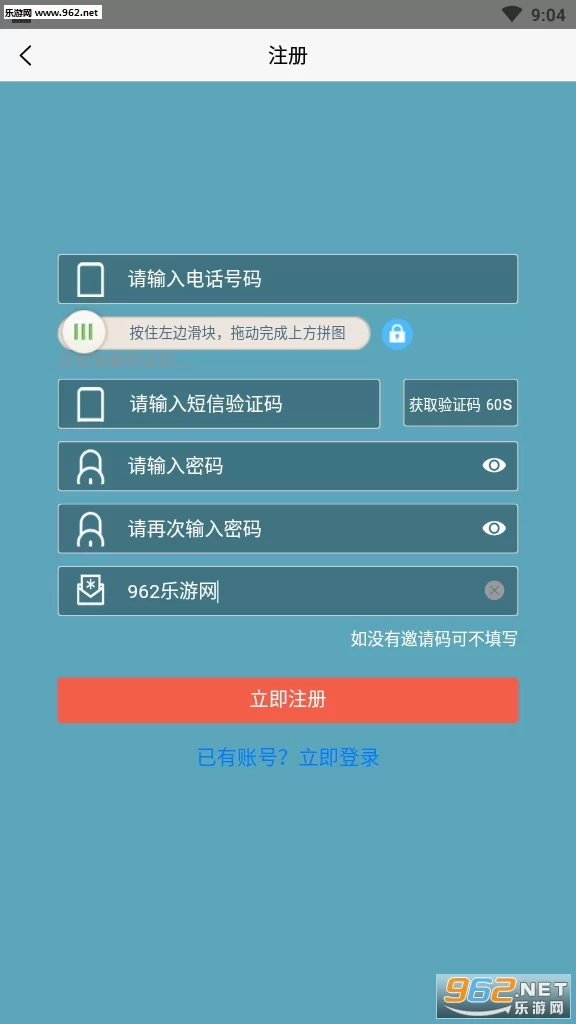

深入探究其风险与骗局,我们会发现几种典型的套路。首当其冲的是“高额收益”陷阱。任何承诺远超市场正常水平的“挂机”回报,几乎都可以断定为虚假宣传。它们利用人性的贪婪,设置一个极具诱惑力的目标,让你在幻想中投入时间与精力。紧随其后的是“提现门槛”壁垒。这是最常见也最令人沮丧的骗局。当你辛辛苦苦“挂机”数日,账户余额终于接近提现标准时,平台会突然提示“需要邀请X位好友才能提现”,或者“任务完成度不足99.9%”,甚至直接修改提现规则。这种温水煮青蛙式的策略,让你在沉没成本的驱使下,不断为平台拉新,最终却分文不得。更危险的是“拉人头”模式的传销变种,这类平台将核心盈利点放在发展下线,你赚取的并非挂机收益,而是直接或间接的“人头费”,这已涉嫌违法。此外,部分恶意软件会以挂机为幌子,在后台窃取你的个人信息,如通讯录、短信、照片等,或植入木马病毒,对你的财产和隐私安全构成严重威胁。

那么,这是否意味着所有手机挂机任务都毫无价值?答案也并非绝对。在学术与科研领域,确实存在一些正规的分布式计算项目,例如著名的BOINC平台,它允许用户贡献自己电脑的闲置算力,用于研究蛋白质折叠、寻找外星信号等科学课题。这类项目通常是非营利性质的,几乎没有金钱回报,更多的是一种科技贡献和荣誉象征。将其理念移植到手机端,理论上可行,但商业化的落地极为困难。因为手机的计算能力、稳定性及电量限制,使其难以承担有价值的连续性计算任务。因此,市面上那些号称通过“云计算”或“大数据处理”来赚钱的挂机App,大多只是借用这些高大上的概念来包装其虚假的内核。真正的价值交换,在移动端目前更多体现在主动完成的小型“微任务”上,如数据标注、用户体验测试等,但这与“挂机”的被动属性已有本质区别,且收入同样微薄,只能作为零花钱的补充。

面对鱼龙混杂的市场,掌握一套辨别真伪的方法论至关重要。首先,审视其商业模式。一个靠谱的平台,其盈利来源应当清晰且可持续,例如为企业提供合规的市场调研、流量测试服务。如果它无法解释钱从哪里来,或者解释得含糊其辞,那么风险就极高。其次,考察提现机制。透明、合理、无隐藏门槛的提现规则是底线。你可以去第三方论坛、社交媒体搜索该平台的用户评价,尤其关注是否有大量成功提现的真实案例,而非平台自己展示的P图截图。再者,检查应用权限。一个简单的挂机软件,若要求获取你过多的敏感权限,如读取短信、访问相册、定位等,就必须高度警惕。最后,回归理性常识。*“天上不会掉馅饼”*这句古老的谚语在数字时代依然适用。任何不要求任何技能、不投入任何脑力,仅靠一部手机“挂着”就能产生高额回报的事情,都违背了基本的价值规律。

与其将希望寄托在虚无缥缈的“挂机赚钱”上,不如将目光转向更为坚实可靠的自我增值路径。真正的“安全可靠”的副业,从来不是被动地等待收益,而是主动地创造价值。利用碎片化时间学习一项新技能,如视频剪辑、文案写作、编程入门,其长远回报远非几十元的挂机收益可比。或者在正规的兼职平台上,承接力所能及的设计、翻译、线上助教等任务,将你的时间和能力直接转化为市场认可的报酬。手机挂机任务所揭示的,与其说是一种赚钱机会,不如说是一面镜子,映照出我们在快节奏生活中对“轻松收益”的渴望与焦虑。看清其背后的陷阱与逻辑,不是为了彻底否定,而是为了让我们能更清醒地规划自己的时间与精力,将它们投资在真正能带来成长与回报的地方,这才是对个人资源最安全、最可靠的利用方式。