手机验证码真能赚钱吗?小心沦为诈骗帮凶!

在数字经济的浪潮下,“动动手指就能赚钱”的诱惑无处不在,其中“手机验证码赚钱”便是近期悄然兴起的一种。它们以“日结”、“高佣”、“无门槛”为噱头,充斥在各类社交群组和网络广告中,吸引着那些希望利用碎片化时间赚取外快的普通人。然而,这看似无伤大雅的兼职背后,隐藏着一个足以让参与者身陷囹圄的深渊。它并非什么创新的共享经济模式,而是一条精心伪装的、通往犯罪的黑色产业链的入口。

揭开“验证码变现”的画皮:一个精心设计的骗局

首先,我们必须戳破那个最核心的谎言——真的有正规企业会大量、高价地向个人收购手机验证码吗?答案是几乎没有。任何有一定规模的互联网公司,其用户注册、营销推广等环节,都有成熟且合规的渠道,例如与运营商合作、使用企业级短信平台、或者通过正规的市场调研公司。他们绝不会也无需通过散布广告的方式,用几块钱一条的高价去“收买”个人用户的验证码。这种做法不仅成本高昂、效率低下,更严重违反了用户协议和数据安全法规。

那么,这些所谓的“收验证码平台”究竟是什么?它们实质上是犯罪活动的中间商。其运作模式通常分为几步:首先,通过各种渠道发布诱人的兼职广告,吸引“码工”(即出卖验证码的用户);然后,提供一个专属的App或网页链接,要求用户注册并绑定手机号;最后,当有“任务”下来时,平台会通知用户,用户将收到的验证码输入平台,即可获得几元不等的报酬。这个过程看起来简单快捷,但正是这简单的复制粘贴,让你在毫不知情的情况下,为下游的犯罪行为提供了最关键的工具——一个匿名的、可随时抛弃的数字身份。

验证码的“奇幻漂流”:黑色产业链的下游罪恶

你卖出的一个验证码,究竟会流向何方,被用于何种目的?这绝不是平台方声称的“商家测试”或“APP推广”。真实的情况远比这黑暗和复杂,你的每一次“接单”,都可能是在为以下严重犯罪活动“赋能”:

- 网络“水军”与恶意刷量: 这是最“初级”的用途。犯罪团伙利用大量购买的验证码,在社交媒体、电商平台、论坛等地批量注册虚假账号,用于刷点赞、刷评论、刷销量,制造虚假繁荣,误导消费者,破坏平台的公平竞争环境。

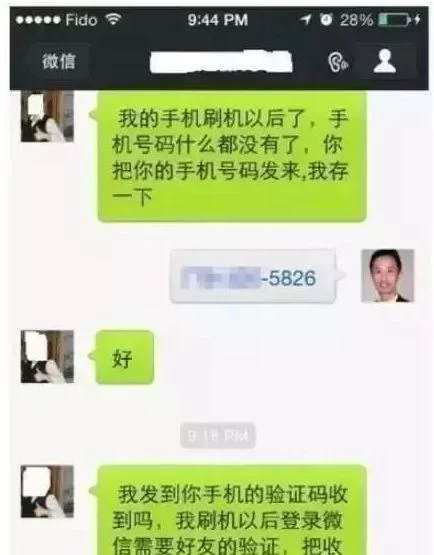

- “杀猪盘”等电信网络诈骗: 这是危害最为严重的一环。诈骗分子需要大量的社交账号(如微信、QQ、陌陌等)去寻找和筛选潜在的“猪”。他们通过购买验证码,可以源源不断地生成这些伪装账号,每一个验证码都可能意味着一个诈骗工具的诞生。你提供的验证码,可能就是骗子用来添加受害者好友的第一个凭证,最终导致他人情感破裂、倾家荡产。

- 网络赌博与洗钱通道: 赌博网站和洗钱团伙为了逃避监管,需要海量的银行卡和第三方支付账户进行资金流转。他们同样利用购买的验证码注册这些账户,将赃款在无数个由“虚拟身份”控制的账户间快速转移,使其难以被追踪。你的手机号,就这样成为了洗钱链条上的一环,被间接用于清洗黑钱。

- “薅羊毛”与恶意营销: 一些不法团伙利用新用户优惠、补贴等政策,通过大量虚假账号恶意刷取平台的红包、优惠券和新人礼金,给企业造成巨大损失,破坏正常的市场秩序。

从“兼职者”到“帮凶”:法律的严惩与个人风险的失控

许多人抱有侥幸心理,认为“我只是发个验证码,又没有直接参与诈骗,能有什么事?”这种想法在法律面前是极其幼稚且危险的。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的“帮助信息网络犯罪活动罪”(简称“帮信罪”),明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

你向“收验证码平台”提供验证码,本质上就是为网络犯罪提供了最关键的“身份认证”帮助。一旦你参与的平台被警方查获,通过后台数据,你的身份信息、参与记录、获利金额将一目了然。届时,“我不知道他们用来做什么”的辩解将苍白无力,因为法律上对“明知”的认定,并不仅仅局限于“确切知道”,也包括“应当知道”。一个明显违背常理的高价收购行为,本身就足以让你被认定为具有主观明知。除了牢狱之灾,你还面临着:

- 个人信息彻底暴露: 你的手机号已完全落入犯罪分子手中,他们将可能利用这个号码对你本人实施精准诈骗。

- 信用污点: 你的手机号可能被运营商封停,甚至被列入失信名单,影响你未来的贷款、就业等。

- 关联账户被封禁: 你用该手机号注册的微信、支付宝等所有账户,都可能因关联犯罪而被平台封禁,造成生活上的极大不便。

构筑个人数字安全防线:拒绝诱惑,守护清白

面对此类诱惑,唯一的正确选择就是坚决拒绝。保护个人信息安全,需要我们建立一道坚固的心理防线和行为准则。

首先,要树立正确的价值观。天下没有免费的午餐,任何脱离了正常劳动价值的“轻松赚钱”方式,背后都隐藏着陷阱。不要因为眼前的小利,而将自己置于巨大的风险之中。其次,要深刻理解个人信息的重要性。手机验证码是你个人数字身份的最后一道防线,是网络世界的“身份证”,绝不能转借、出租、出售给任何人。再次,要主动学习网络安全知识,了解最新的诈骗手法,提高自身的辨别能力。当你在社交群看到此类广告时,不仅要自己远离,更应积极举报,避免更多人上当受骗。

每一个手机验证码,都如同一把开启数字身份的钥匙。将其交予不法之徒,无异于亲手为他们打开了通往犯罪的大门,而门后,可能是无数个家庭的破碎与泪水。守护个人信息安全,不仅是保护自己的财产与名誉,更是捍卫整个网络空间的清朗与秩序。在这场没有硝烟的战争中,我们每个人的审慎与警惕,都是构筑坚固防线不可或缺的一块砖石。请记住,你的每一次拒绝,都是在为自己和他人的安全投下信任的一票。