手机验证码真能赚钱?违法风险要警惕!

验证码的“真实价值”:远非几毛钱的佣金

首先,我们必须从根本上理解手机验证码究竟是什么。在数字时代,手机验证码(SMS OTP)并非一串随机的数字,它是你个人身份在虚拟世界的“电子签名”和“万能钥匙”。当你注册一个社交账号时,它证明“这个人是你”;当你进行一笔在线支付时,它确认“这个操作出自你本人意愿”;当你登录一个重要平台时,它构筑了最后一道安全防线。它的核心价值在于“人机合一”的身份确认,是连接物理世界的“你”与数字世界的“你的账户”之间最直接、最可信的桥梁。

那些声称“收验证码赚钱”的平台,本质上是将你的这份“身份证明”打包出售。他们给出的几毛钱、几块钱的佣金,与你验证码所开启的数字权限价值相比,无异于用一粒沙子交换一座金山。你以为你只是出售了一个“一次性”的验证码,但实际上,你交出的是进入你数字生活领域的钥匙。犯罪分子利用你的手机号和验证码,可以注册大量的虚假账号。这些账号会成为他们实施网络暴力、散布谣言、进行诈骗的“马甲”;他们可以利用你的身份信息在电商平台注册,用以“刷单”套取商家补贴,或者进行“薅羊毛”的规模化欺诈;更恶劣的是,他们会用你的身份去注册一些金融类、借贷类APP,为洗钱、非法集资等违法犯罪活动提供“人头账户”。在这个过程中,你的手机号,这个与你身份深度绑定的唯一标识,就这样被污染,被滥用,成为了犯罪链条上的一环。

从“参与者”到“帮凶”:无法忽视的法律风险

许多人或许抱有侥幸心理,认为自己只是“赚点小钱”,并不知道对方会拿验证码去做什么,即便出事也轮不到自己头上。这是一种极其危险且错误的法律认知。根据我国《网络安全法》、《个人信息保护法》以及《刑法》的相关规定,向他人非法提供个人信息,尤其是明知他人可能利用信息实施犯罪活动而提供帮助,本身就可能构成违法犯罪。

这其中,最典型的罪名是“帮助信息网络犯罪活动罪”(简称“帮信罪”)。该罪名的核心在于“明知”,而司法实践中,“明知”的认定并不需要你亲口承认。只要你参与的交易模式明显异常(如远高于市场价的报酬、通过非官方渠道进行大量交易等),或者你提供的帮助行为与犯罪活动存在直接关联,就足以被推定为“应当知道”。你出售的每一个验证码,都可能成为警方追溯犯罪链条时指向你的确凿证据。一旦被认定为“帮信罪”,你将面临的不仅是三年以下有期徒刑或者拘役,还并处罚金。这绝非危言耸听,近年来全国各地宣判的“帮信罪”案件中,有大量被告人的犯罪行为,就是从“出租、出售微信、支付宝、手机卡、接收验证码”这些看似不起眼的小事开始的。出售手机验证码的后果,远不止账户被盗用那么简单,它可能在你的人生档案中留下永久的污点,让你从一个无辜的网民,沦为犯罪分子的“工具人”甚至“同伙”。

此外,那些所谓的“接码平台”本身就是非法运营的“灰色”甚至“黑色”产业。它们没有经过任何合法备案,其运营者游走在法律边缘,随时可能“跑路”。你不仅可能拿不到承诺的佣金,甚至平台为了获取更多手机号,会诱导你下载木马软件,窃取你手机里更多的个人信息,包括通讯录、照片、银行账户信息等,造成更为严重的二次伤害。

个人信息的“慢性毒药”:长远来看的隐形伤害

即便我们暂时抛开最极端的刑事风险,出售验证码行为对个人信用的长期侵蚀,也是一种难以估量的损失。当你的手机号被用于注册大量垃圾账号、参与各类违规活动后,运营商和安全风控系统会将其标记为“高风险号码”。这意味着,在未来很长一段时间里,你可能会发现:

- 无法正常注册某些需要严格实名认证的服务,如新的社交软件、游戏或金融产品。

- 在线购物、使用网约车等服务时,可能频繁触发风控验证,导致体验下降甚至无法使用。

- 你接收的正常短信,如银行通知、物流信息,可能会被安全软件误判为垃圾短信而拦截。

- 你的个人信息一旦在黑灰产数据库中被标记,就可能被反复交易,面临源源不断的骚扰电话、诈骗短信。

这种“数字身份的死亡”是一种慢性毒药,它不会立刻让你感到剧痛,但会逐渐渗透到你生活的方方面面,让你在享受数字便利时处处受阻。为了一点蝇头小利,透支了自己整个数字时代的信用基础,这笔交易,无论如何算都是血本无归。

构建个人防火墙:如何系统性防范验证码诈骗

面对这类陷阱,被动躲避远远不够,主动构建坚固的个人信息防火墙才是王道。这需要我们从意识、习惯到行动全方位提升防护能力。

建立“零信任”安全观:对任何声称“轻松赚钱”、“无本万利”的网络项目保持最高警惕。记住,财富的创造源于价值交换,任何不提供实质性价值却承诺高额回报的模式,背后几乎必然隐藏着陷阱。验证码是你个人账户的最后一道门锁,这道锁的钥匙,除了你自己,谁都不能给。

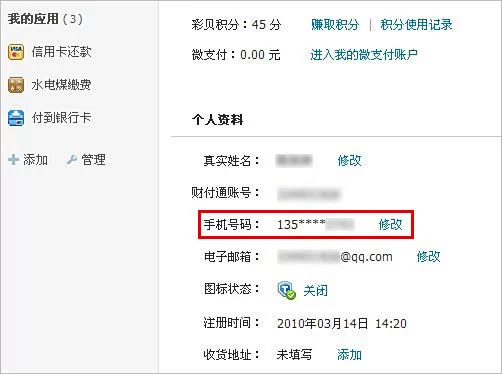

守护物理媒介安全:你的SIM卡是验证码的物理载体。不要轻易将自己的手机借给他人使用,更不要将SIM卡交由他人保管。如果更换手机号,务必及时解绑所有关联的银行、支付、社交等重要账户,并办理旧号码的销户手续,防止被他人重新启用后接收你的重要信息。

培养良好操作习惯:绝不将收到的任何验证码通过截图、转发、口头告知等形式提供给任何人。正规机构的客服绝对不会向你索要验证码。遇到任何要求提供验证码的情况,第一反应就应该是“诈骗”,并立即终止沟通。

主动识别与举报:当你在网上看到“接码”、“验证码项目”等推广信息时,不要仅仅是划过,应当利用平台提供的举报功能进行举报。你的每一次举报,都是在净化网络环境,可能阻止下一个人落入陷阱。同时,也要提醒身边的亲友,特别是防范意识相对薄弱的老年人和青少年,让他们了解此类骗局。

最终,我们会发现,关于“手机验证码赚钱”的讨论,早已超出了其字面含义。它是一面镜子,映照出数字时代个体安全意识的强弱,也考验着我们在利益诱惑面前的道德与法律底线。那一串六位数的随机数字,看似微不足道,却承载着我们数字身份的重量。守护好它,不因小利而出卖,不因无知而触犯,这不仅是对个人财产和声誉的保护,更是对我们共同赖以生存的网络秩序的一种责任与尊重。在纷繁复杂的网络世界里,保持清醒与克制,坚守法律的边界,或许才是我们最需要掌握的“赚钱”智慧。