打码一天能赚多少?打1万码真能赚50块吗?

“打码一万能赚五十块?”这个问题,像一枚投入平静湖面的石子,在无数寻求线上兼职机会的人群中激起了层层涟漪。坦白说,这个数字听起来极具诱惑力——它将一份看似简单、无需门槛的劳动与一个不算寒酸的日薪直接挂钩,仿佛是为那些时间充裕却缺乏专业技能的人量身定做的“数字淘金热”。然而,当我们拨开这层诱人的宣传外衣,深入其内部的运作肌理时,会发现这个问题的答案远比“是”或“否”来得复杂和残酷。打码,这个一度风靡网络的微任务,其真实的回报率,值得我们用最理性的尺子去仔细丈量。

首先,我们必须解构“打码”这一行为的商业本质。它本质上是一种众包化的数据标注,是人工智能训练链条中最末端、最基础的一环。无论是识别扭曲的验证码、框选图片中的车辆,还是转录一段模糊的音频,这些任务的核心价值在于为机器学习模型提供海量、精准的标注数据。在这个价值链中,需求方(通常是AI公司或大型科技企业)愿意为数据付费,但经过数据服务商、众包平台等层层分包后,最终流到执行者——也就是“打码员”手中的报酬,已是涓涓细流。平台需要盈利,中间商要抽成,这背后是一个冰冷的商业逻辑:你的单次点击价值被极度稀释了。因此,理论上存在“打一万码赚五十块”的可能,但这往往是平台在特定活动期间,为吸引新用户而设置的、极不稳定的短期“糖衣”,而非可以长期依赖的常规收入。

让我们来做一个残酷但必要的时间成本计算。假设我们接到的任务是相对简单的图片验证码识别,从看到图片、判断内容、到点击确认,一个熟练的操作员平均耗时约为5秒。一万码,就是50000秒。换算一下,这大约是833分钟,也就是将近14个小时的不间断工作。请注意,是“不间断”。现实中,没有人能做到这一点。人会疲劳、会分心、需要休息、吃饭、处理生理需求。如果把这些因素考虑进去,完成一万码的标注,一个普通人可能需要投入整整一天,甚至更长的时间。用超过14个小时的专注,去换取那所谓的50元报酬,时薪甚至低于4元。这是一个令人警醒的数字。它不仅远低于任何地区的最低工资标准,更重要的是,这是一种对个人时间和精力的极度压榨。这种劳动模式,让人联想到工业革命初期纺织厂里的童工,用无数次的重复动作,换取微薄的薪水,唯一的区别是,我们的“纺织机”换成了电脑屏幕。

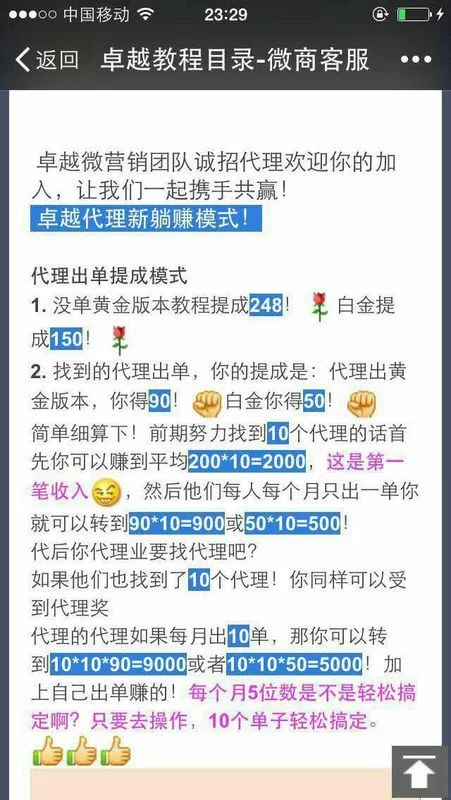

更值得警惕的是,在“打码兼职”这片看似平静的蓝海下,往往暗藏着危险的礁石。许多以“高薪、日结”为诱饵的平台,其真实目的并非提供工作,而是设下骗局。最常见的套路是要求从业者先缴纳“保证金”、“激活费”,美其名曰“防止恶意刷单”,一旦缴费,对方便会消失无踪。还有些平台则会在软件中捆绑木马病毒,窃取你的个人信息,甚至网银账户。更隐蔽的是,你的劳动成果——那些被你精准标注的数据——本身就是一种资源。在某些不合规的平台,你的数据可能被二次贩卖,而你却对此一无所知,更无权分享任何后续收益。所以,在思考“网络打码兼职靠谱吗”这个问题时,答案显然是否定的。至少,对于那些来路不明、承诺不切实际回报的平台,我们必须抱以百分之百的警惕。

那么,这是否意味着所有类似的工作都毫无价值?并非如此。关键在于,我们需要将视野从狭义的“打码”扩展到更广阔的“数据标注”领域。随着人工智能技术的深化,对训练数据的要求也从简单的“是”或“否”的判断,转向了更复杂、更具语义的标注。例如,在自动驾驶领域,需要精准框画出车辆、行人、交通标志的轮廓;在医疗影像分析中,需要圈出病灶区域;在自然语言处理中,需要标注文本的情感倾向、实体关系等。这些工作的技术门槛和复杂性远高于传统“打码”,相应的,其回报也更为可观。*“在家做数据标注收入”*的模式正在进化,它不再是单纯的体力重复劳动,而是逐步演变为一种需要专注力、具备一定学习能力的半技能型工作。虽然它依然无法与高薪职业相提并论,但对于愿意投入时间学习、追求更高质量副业的人来说,这无疑是一条比单纯“打码”更有前景的道路。

最终,我们回归到最初的那个问题。追求“打一万码赚五十块”的背后,折射出的是一种对“轻松赚钱”的渴望和对自身时间价值的不确定性评估。这种渴望本身并无对错,但我们必须清醒地认识到,在数字时代,信息差正在被迅速抹平,任何看似唾手可得的财富,背后都可能隐藏着等价甚至超价的代价。与其将宝贵的时间投入到回报率极低且充满风险的机械劳动中,不如将这份精力用于投资自己。学习一项新技能,哪怕是剪辑短视频、学习基础的图片处理,或是提升写作能力,其长期回报都将远远超过每天那五十元的幻想。你的时间,远比区区几块钱一个小时的点击更有价值。找到那个能让你持续增值的领域,哪怕起步慢一些,那也是在构建属于自己的、真正坚实的财富大厦,而不是在别人的数据地基上做一颗随时可以被替代的廉价螺丝钉。