打码兔真的能赚钱吗,码值到底有多高?

“打码兔真的能赚钱吗?”这个问题在网络上经久不衰,它像一块磁铁,吸引着无数寻求网络副业、渴望利用碎片化时间变现的人。答案并非简单的“能”或“不能”,而是一个需要深入剖析的复杂命题。要理解其本质,我们必须拨开层层迷雾,从其商业模式、价值核心到个体实践,进行一次彻底的审视。这不仅关乎几十上百元的零花钱,更折射出数字经济时代下,个体劳动与平台资本之间的一种微观关系。

首先,我们需要厘清“打码兔”究竟是什么。从表面看,它是一个通过完成验证码识别、图像标注等简单任务来获取报酬的平台。但深究其商业内核,它其实是人工智能(AI)产业链条中最末端的一环——众包数据标注。AI模型的训练,尤其是机器视觉领域,需要海量的、经过人工标注的数据作为“养料”。例如,自动驾驶系统需要识别路边的行人、车辆和交通标志,这些都需要人工在成千上万张图片上进行框选和标记。打码兔这类平台,正是将这种庞大、琐碎且标准化的数据需求,拆解成一个个微任务,通过互联网分发给全球各地的用户。因此,你每一次“打码”,本质上都是在为某个AI模型的进化贡献着微不足道却又不可或缺的“燃料”。理解了这一点,我们才能更客观地看待其价值与回报。

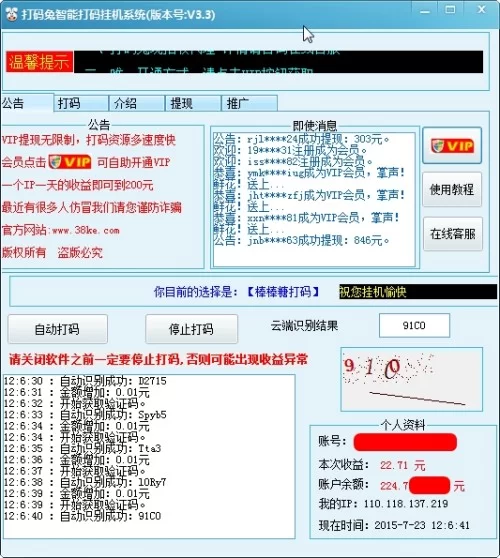

接下来,便是大家最关心的核心问题:码值到底有多高?这直接决定了“打码兔赚钱方法揭秘”的最终答案。坦率地说,码值并非一个固定值,它是一个动态变化的变量,受多种因素影响。进行一次彻底的打码兔码值单价分析,我们会发现其构成极其复杂。最基础的文本验证码,由于技术门槛低、供应量极大,单价可能低至每千次几毛钱,甚至更低。而一些需要特定知识背景的图像分类、语义分割或语音转写任务,其码值会显著提高,可能达到几元甚至几十元一单。然而,这类高价值任务往往伴随着更高的要求:严格的准确率标准、复杂的操作流程以及限时完成的压力。平台会根据用户的等级、历史准确率和任务完成效率来分配任务,这就形成了一个“马太效应”——高手能接到单价高、流程顺的任务,而新手则只能在低价值的“任务池”里挣扎。因此,单纯讨论码值高低没有意义,必须结合时间成本和准确率来综合计算时薪。对于大多数普通用户而言,这个时薪往往远低于当地最低工资标准。

那么,新手如何做打码兔才能尽可能提升收益呢?这需要一套清晰的策略。第一步,是心态归零,放弃“一夜暴富”的幻想,将其视为一种磨练耐心和眼力的“电子苦力”。第二步,是从最简单的任务入手,不要好高骛远。核心目标是熟悉平台规则,并保证100%的准确率。一个良好的信誉评级,是后续接到更好任务的基础。第三步,是优化操作流程。熟能生巧,通过大量重复练习,提升打码速度和识别效率。一些资深用户会研究任务规律,或者使用辅助工具(但需警惕平台对此类行为的严厉处罚,可能导致封号)。第四步,是科学管理时间。将打码任务安排在零碎的、无法进行其他创造性工作的时段,如通勤、午休等,避免其挤占你学习、提升核心技能的时间。记住,打码兔的收益模式是线性的,你投入一小时,就赚一小时的钱,它无法像写作、编程、设计那样,创造出可以持续带来收入的“资产”。

这自然引出了另一个关键争议:打码兔平台是真的吗?从法律和商业角度看,绝大多数正规的打码平台并非传统意义上的“骗局”。它们确实有明确的商业模式,也确实会为完成的任务支付报酬。然而,用户口中“骗局”的抱怨,往往源于巨大的心理落差。宣传语中“轻松日赚上百”与现实中“时薪几元”的残酷对比,让许多人感到被欺骗。此外,平台严苛的扣款规则、模糊的准确率判定机制、以及提现门槛等问题,也加剧了用户的不信任感。可以说,它并非“卷款跑路”的金融骗局,而更像是一种利用信息不对称和劳动力过剩,将价值压到极致的商业模式。它真实存在,但其“真实”的收益水平,让许多人难以接受。

最后,我们必须直面打码兔收入天花板这个终极问题。这个天花板,对于99%的普通用户来说,低得令人沮丧。其根本原因在于,这是一种纯粹的、可被无限复制的体力劳动。你的产出上限,受限于你的生理极限——每天最多24小时,且需要休息。平台不依赖任何一个特定用户,它拥有庞大的劳动力储备池,因此没有动力去提高单个劳动者的报酬。无论你的操作多么熟练,单位时间的价值提升都存在极限。与那些能够通过学习提升技能、构建个人品牌、实现非线性增长的线上工作相比,打码兔的路径是封闭的。你可以从一个新手变成一个熟练工,但你无法从一个熟练工变成一个管理者或策略制定者。它的天花板,就是你手指的移动速度和眼睛的疲劳极限。

因此,将打码兔视为通往财务自由的路径,注定会失望。但换一个角度看,它或许是一扇独特的窗口,让我们得以窥见AI浪潮下,人类劳动被重新定义和定价的现实。它提醒我们,在拥抱技术便利的同时,必须警惕那些将人类技能“原子化”、廉价化的趋势。真正的安全感,从来不是来自于重复的、可被轻易替代的劳动,而是来自于持续学习、构建核心竞争力的能力。与其在屏幕前追逐那微薄的码值,不如将同样的时间投资于那些能够带来复利增长的自我提升之上。