打码出分有风险吗?违法吗?有啥用?

首先,我们必须正视“打码出分”的真正效用。从心理层面看,分享努力后的成果,无疑是一种正向反馈的渴求。它满足了我们的被认可感,能够将无形的努力转化为有形的“社交货币”,在亲友圈中收获祝福与羡慕。这种激励作用是真实存在的,它可能成为后续学习或工作的催化剂。然而,这种效用正在被稀释。一方面,随着“人均学霸”现象的泛滥,单纯的分数展示越来越容易引发“凡尔赛”的质疑,而非真诚的祝贺。另一方面,对于真正关心你的人而言,他们更在意的是你学习过程中的成长与收获,而非一个冰冷的数字。当分享的目的从“记录喜悦”异化为“炫耀资本”时,其正面效用便荡然无存,甚至可能招致不必要的社交压力。因此,“打码出分”的价值,完全取决于分享者的初衷与受众的解读,它是一把双刃剑。

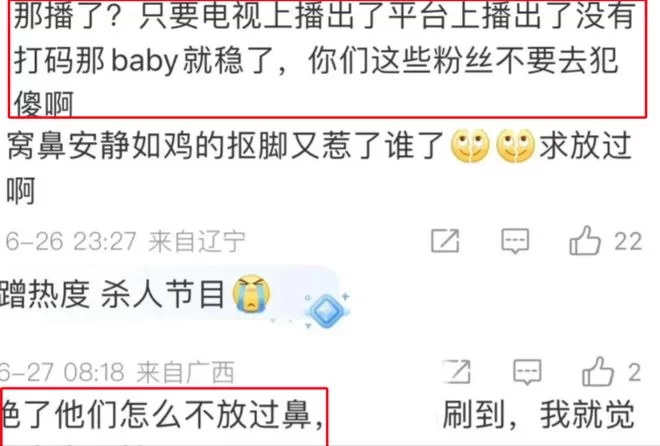

接下来,我们深入探讨其核心——风险。许多人认为,只要遮住姓名、学号、身份证号这几个关键信息就万事大吉,这是一种极其危险的误解。风险主要来自三个方面。第一,技术反制风险。看似随意的马赛克或模糊处理,在专业的图像恢复算法面前可能不堪一击。特别是当处理方式过于简单、图案重复时,通过反马赛克工具或AI图像修复技术,有一定概率能还原出被遮盖的信息。虽然这需要一定的技术门槛,但风险始终存在。第二,也是最高发的风险——信息关联泄露。你的个人信息并非孤立的几个字段,而是一个庞大的数据集合。即使你完美地遮蔽了姓名,但成绩单上的课程名称、任课教师、学期年份、甚至一个不太常见的选修课分数,都可能成为识别你身份的“拼图碎片”。对于一个熟悉你学校情况的人来说,通过交叉比对,很可能将这张“匿名”成绩单与你本人精准对应。一旦被别有用心者利用,就可能引发“人肉搜索”,导致更广泛的信息泄露和网络暴力。第三,平台与存储风险。你发布的图片会被服务器永久记录,即使后续删除,也无法保证其已被彻底销毁。这些数据一旦在平台数据泄露事件中被窃取,后果不堪设想。

那么,这种行为是否违法?这是问题的关键。答案是:它处于一个法律与道德的模糊地带,但违规风险极高。根据我国《个人信息保护法》的规定,个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息。成绩单,毫无疑问属于个人敏感信息。法律的核心在于“可识别性”。即使你经过打码,但如果通过其他信息组合依然能够识别出你的身份,那么这张被处理过的成绩单在法律上依然可能被认定为你的个人信息。未经本人同意,他人不得非法处理你的个人信息;但同样的,你将自己处理不当、仍具备“可识别性”的个人信息主动发布到公开平台,也可能被视为对个人信息权益的不当处置。虽然通常情况下,发布自己的信息不会被追究刑责,但如果因此引发了纠纷(如被他人利用造成名誉或财产损失),或者在求职、升学等背景审查中被发现,都可能被视为不审慎的行为。此外,许多高校的校规校纪中明确规定了学校文件的管理办法,私自将官方成绩单等文件公开分享,可能涉嫌违反学校规定,面临纪律处分。

面对如此复杂的局面,难道我们就不能分享喜悦了吗?当然不是。关键在于掌握安全、合规的成绩单打码分享技巧,将风险降至最低。首先,遮蔽信息要“过度”而非“刚好”。除了姓名学号,建议将学校logo、院系专业、所有课程名称(尤其是独特课程)、教师姓名、绩点计算方式、甚至具体的学期年份全部遮盖。只保留一个总绩点、总分或录取/通过的结论性字样。其次,使用不透明的色块进行覆盖,而不是模糊、马赛克或半透明效果。黑色或白色实心方块是最佳选择,确保底层信息无法通过任何技术手段还原。再次,截图后进行二次裁剪,去除图片周围可能暴露环境的背景信息。最后,也是最重要的一点:转变分享思路。比起直接晒出带有分数的文档,分享录取通知书的“欢迎页”、奖学金证书的关键信息(同样需打码处理)、或者干脆用一段文字总结自己的心路历程与收获,是更高级、更安全、也更能引发共鸣的方式。这既表达了喜悦,又展现了你的思考与沉淀,将焦点从“结果”转向了“成长”。

归根结底,对“打码出分”的探讨,实质上是对我们在数字时代如何自处的反思。每一次信息的发布,都是一次在自我表达与隐私保护之间的权衡。当分享的冲动涌上心头时,我们不妨多停留几秒,思考那张图片背后可能隐藏的连锁反应。真正的成就,无需他人的点赞来证明,它早已内化为你的能力与视野。与其追逐一张图片带来的短暂虚荣,不如将这份喜悦化为前行的动力,用更成熟、更安全的方式,去拥抱属于自己的、不被定义的广阔人生。这,或许才是对那段奋斗岁月最好的致敬。