打码多开,多线程开多少合适?

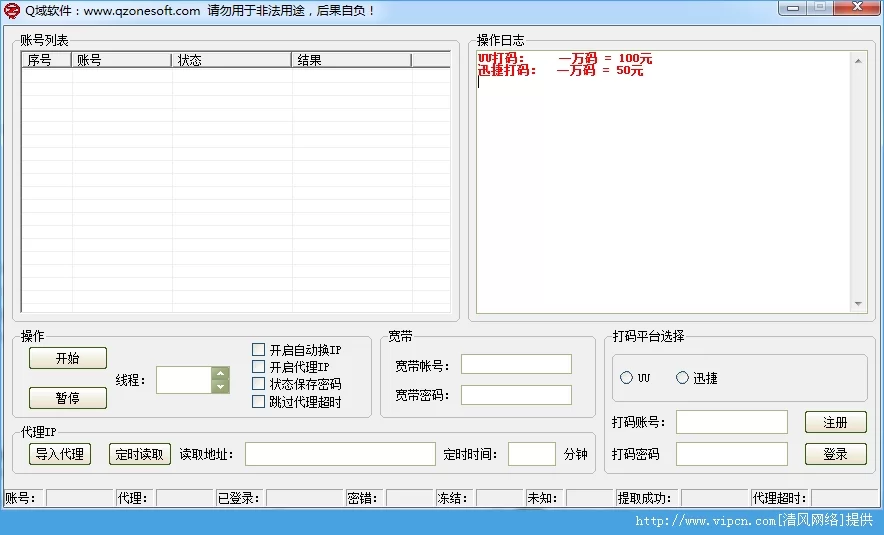

“打码多开,线程究竟开多少才合适?”这个问题几乎是所有接触自动化操作的用户都会遇到的第一个核心难题。很多人陷入一个误区,认为线程数越多,并发能力越强,效率就一定越高。然而,现实情况往往并非如此。盲目堆砌线程数,不仅无法带来预期的性能提升,反而可能导致系统资源耗尽、程序频繁崩溃、任务成功率急剧下降,甚至触发平台的反作弊机制。要找到那个“最佳”的线程数,实际上是一场关乎于硬件性能、网络环境、任务特性与目标平台策略之间动态平衡的艺术,而非一个固定的数学公式。

核心硬件:CPU是引擎,而非无限动力源

在探讨多线程配置时,我们必须首先回归到问题的核心——CPU。CPU是处理任务的计算引擎,它的处理能力直接决定了系统能同时“思考”多少件事。这里需要区分两个关键概念:物理核心与逻辑核心。物理核心是CPU上实实在在的、独立的计算单元,而逻辑核心则是通过超线程技术模拟出来的,旨在让单个物理核心能更高效地处理两个线程。

一个常见的起点是,将线程总数设置在逻辑核心数的1到2倍之间。例如,对于一个拥有8核16线程的CPU,初步尝试的范围可以设定在16到32个线程。为什么是这个范围?当线程数接近或略低于逻辑核心数时,CPU的调度压力最小,每个线程都能获得充足的计算时间,系统运行最为流畅。而当线程数远超逻辑核心数时,操作系统就需要频繁地进行上下文切换。这个切换过程本身是有开销的,它需要保存当前线程的状态,加载下一个线程的状态。当这种切换过于频繁,大量的CPU资源被浪费在“调度”而非“执行”上,整体效率反而会不升反降,就像一个厨师被要求同时在十个锅之间来回切换,最终可能一个菜都做不好。因此,理解CPU核心数与多线程关系是进行一切优化的基石。你的线程配置,首先要尊重CPU的物理极限。

被忽视的瓶颈:内存与网络I/O的制约

当CPU不再是瓶颈时,下一个“拦路虎”往往就是内存和网络I/O。每一个多开的程序实例,每一个独立的线程,都需要占用一部分内存来存储其运行数据、图像缓存、网络连接信息等。如果你的每个打码实例大约需要100MB内存,开启50个实例就需要5GB的物理内存。这还不包括操作系统本身和其他后台程序所占用的资源。当内存占用接近或超过物理内存总量时,系统会开始使用速度慢得多的虚拟内存(硬盘空间),这会导致整个系统的响应速度断崖式下跌,程序卡顿、无响应将成为常态。因此,在进行多线程打码资源占用优化时,必须精确计算内存需求:(单个实例内存占用 × 实例数) + 系统预留内存 ≤ 物理内存总量。这是确保稳定运行的生命线。

网络I/O则是另一个隐形杀手。打码任务的本质是网络请求:获取验证码图片 -> 提交识别结果。每一个线程都在不断地进行网络通信。如果你的网络带宽不足,或者延迟过高,那么即使CPU和内存再强大,线程们也只能“空等”在数据传输的环节上。这就好比你修了一条拥有100条车道的超级公路(高并发线程),但出口却是一个狭窄的单车道小路(低带宽),最终必然造成大规模的拥堵。因此,在配置线程数之前,评估你的网络环境至关重要。一个稳定的、低延迟的宽带连接,配合高质量的代理IP池,是支撑高并发打码的必要条件。否则,任何提高打码效率多线程设置的努力都将是徒劳。

实践方法论:测试、监控与动态调整

理论讲得再多,最终也要落实到实践中。多开程序线程数如何选择,答案永远在测试中。一套科学的实践流程应该如下:

- 建立基准:从一个较低的线程数开始,比如4个或8个。运行一段时间(至少15-30分钟),使用任务管理器或性能监控软件,记录下CPU的平均使用率、内存占用、网络上行/下行速度以及任务的平均处理速度(如每分钟处理量)。

- 逐步加压:以2-4个线程为单位,逐步增加线程数。每增加一次,都重复上述的监控和记录过程。你需要密切关注几个关键指标:CPU使用率是否持续维持在90%以上?内存占用是否逼近物理极限?网络带宽是否被占满?任务处理速度是否仍在增长?

- 寻找拐点:你会观察到一个现象:在某个线程数之前,随着线程增加,任务处理速度稳步提升。但超过这个“甜蜜点”之后,速度的增长会变得平缓,甚至开始下降。这个点,就是你的系统瓶颈出现的地方。可能是CPU不堪重负,也可能是网络延迟飙升。这个拐点所对应的线程数,就是你当前环境下效率最高的配置。

- 稳定性与成功率优先:有时,峰值效率并不等于最终收益。一个稍低线程数但能24小时稳定运行的配置,远胜于一个高线程数但频繁崩溃或因请求过快而被服务器临时封禁的配置。经验丰富的操作者,往往会牺牲掉10%-20%的峰值速度,以换取99%的稳定性和更高的任务成功率。这是一种长远的、更具智慧的策略。

高级考量与风险规避

当你掌握了基础的配置方法后,还需要考虑一些更宏观的因素。首要的就是目标平台的策略。绝大多数网站和服务都有防刷机制,包括但不限于:单个IP的请求频率限制、账户行为模式分析、验证码的动态难度调整等。这意味着,即便你的硬件能支撑100个线程,但目标平台可能只允许同一IP在1分钟内发起10次请求。此时,盲目增加线程数只会触发风控,导致IP被封、账户被限制。解决方案是使用高质量、高匿名的代理IP池,并配合合理的请求延迟和随机化操作,模拟真实用户的行为。

因此,最终的线程数目,实际上是“我的系统能力”与“平台允许的上限”两者取其小者。这需要你对任务本身有深刻的理解,它究竟是CPU密集型(如复杂的图像本地处理),还是I/O密集型(如频繁的网络请求),不同的任务类型,其瓶颈和优化方向也截然不同。

没有一劳永逸的“万能公式”,只有不断观察、测试、调整的持续过程。真正的专家,不是那个能背出一套配置参数的人,而是那个懂得如何解读系统反馈,并据此做出精准判断的“调音师”。你的每一次调整,都是在为你的工作流寻找那个最和谐、最高效的共振频率。