打码平台赚钱安全吗?高价打码犯法吗?

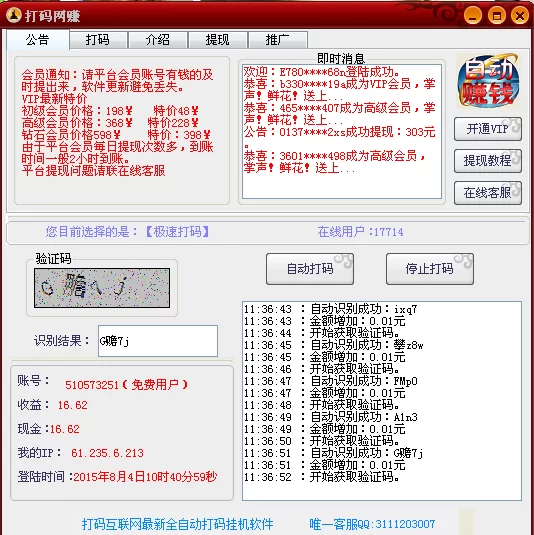

首先,我们需要理解“打码”行为的本质。从技术层面看,打码,即验证码(CAPTCHA)识别,最初被设计为一种区分人类用户与自动化程序(机器人)的公共全自动程序。它旨在防止恶意注册、刷票、密码爆破等网络攻击行为。然而,有“盾”的出现,必然催生了“矛”的进化。当不法分子需要大规模、自动化地操作网络账户时,人工打码便成为了他们绕过网站安全验证的关键一环。这就构成了网络灰色产业链中最基础的一环:验证码识别服务。 你在平台上完成的每一次“任务”,都可能是在为某个黑客团队提供登录他人电商账户、破解社交密码,或是在某个游戏中刷取虚假流量。你以为的简单劳动,实际上可能正在成为网络犯罪的“帮凶”。

那么,高价打码背后的法律风险究竟有多大?答案远超多数人的想象。根据中国《刑法》第二百八十七条之二的“帮助信息网络犯罪活动罪”(简称“帮信罪”),明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。在“高价打码”的场景下,平台的运营方显然是“明知”的,而作为参与者,如果平台通过显著高于正常劳动报酬的价格来吸引你,这在法律上很可能被推定为“应当知道”自己的行为在为犯罪提供帮助。当你看到“一单0.5元,日入过百不是梦”这类极具诱惑力的宣传时,不要以为自己是天选之子,更应该警醒:如此高的溢价,其利润来源必然是非法的。你所赚取的每一分“高收益”,都可能是在为未来的牢狱之灾支付预付款。这绝非危言耸听,近年来,因参与类似“跑分”、“刷单”、“打码”等兼职而被追究“帮信罪”责任的案例屡见不鲜。

其次,让我们聚焦于另一个核心议题:验证码识别与个人信息安全。 即使我们抛开法律风险不谈,单纯从个人安全角度审视,打码平台也堪称一个巨大的信息黑洞。为了注册账号、接收任务和结算报酬,这些平台通常会要求你提供手机号、身份证号、支付宝或微信账户等敏感信息。这些平台的安全措施往往极为薄弱,极易被黑客攻击,导致用户数据批量泄露。更可怕的是,部分平台本身就是为了窃取用户信息而设立的“蜜罐”。它们通过“兼职”为诱饵,大肆收集用户个人信息,随后将其打包出售给诈骗团伙,让你从潜在的“帮凶”沦为直接的受害者。此外,一些平台会要求用户下载特定的“工作软件”,这些软件极有可能捆绑了木马病毒,一旦安装,你的手机或电脑就可能被远程控制,银行账户、社交隐私等将面临被彻底“裸奔”的风险。你为了赚取几毛钱而付出的,可能是无法估量的隐私代价和财产损失。

现在,我们来揭示打码平台赚钱的真相。这条产业链的运作模式,决定了参与者几乎不可能成为真正的受益者。在合法的、微利的打码任务中,由于需要与AI识别技术竞争,其报酬被压得极低,通常一个验证码只有几分钱,投入大量时间也收获甚微,这与宣传中的“轻松高薪”相去甚远。而那些真正能提供“高价”的平台,其盈利模式绝非依靠任务本身。它们的核心目的,要么是发展下线,通过拉人头获取提成,演变成网络传销;要么是骗取押金、会费,在用户完成一定量任务后以各种理由拒绝提现,完成诈骗;再或者,就是前文所述的,将用户作为工具和资源,服务于更大的网络犯罪。因此,对于普通用户而言,无论哪一种情况,最终的结局都注定是“竹篮打水一场空”,甚至“赔了夫人又折兵”。

面对如此复杂的网络环境,如何辨别正规网络兼职就显得尤为重要。与其在灰色地带铤而走险,不如建立一套正确的筛选逻辑。首先,彻底摒弃“一夜暴富”、“轻松高薪”的幻想。任何与其技能、付出不相匹配的报酬,背后几乎百分之百藏着陷阱。其次,坚守“不交钱”原则。凡是要求提前缴纳押金、保证金、培训费、入会费的兼职,无一例外都是诈骗。正规的用工方不会以任何形式向劳动者收取费用。再次,保护好个人核心信息。对于非必要的个人敏感信息,坚决不提供。对于需要安装来路不明的软件的兼职请求,要果断拒绝。最后,将目光投向那些能够真正创造价值的领域。例如,利用自己的专业知识进行文案写作、设计、翻译、编程,或是通过正规的众包平台参与数据标注、问卷调查等。这些工作虽然前期可能需要投入更多精力去学习和积累,但它们是建立在光明正大的价值交换之上,收入稳定,且能提升个人能力,这才是长久且安全的生财之道。

在错综复杂的网络世界里,每一次看似轻松的点击,都可能在看不见的天平上增加砝码。选择脚踏实地地提升技能,或是追逐虚无缥缈的灰色收益,这不仅是经济账,更是一笔关乎个人清白与未来的信誉账。真正的财富,从不建立在法律的边缘线上,而是源于价值的创造与责任的担当。当你下一次再遇到“打码赚钱”的诱惑时,请务必想一想,那微薄的报酬背后,你可能要付出的代价是什么。