打码挂机真的能赚钱吗,为什么没收益了?

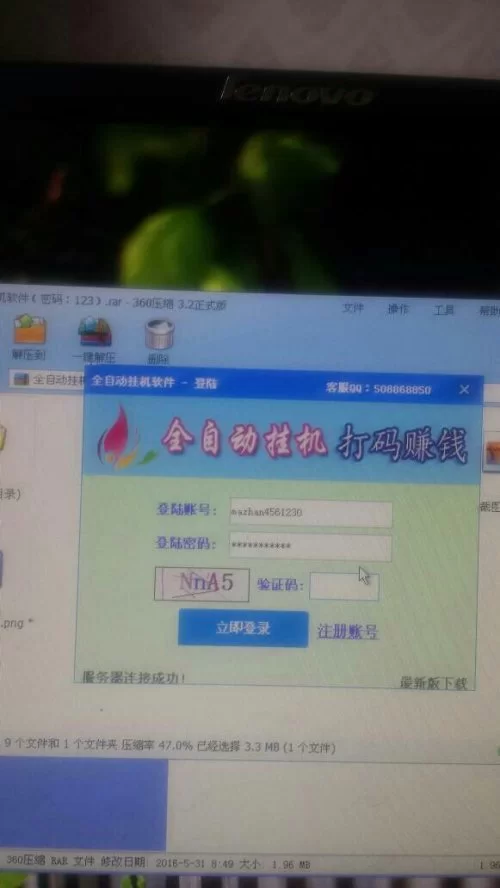

要理解“打码挂机赚钱”的本质,我们必须回溯其诞生之初的“黄金时代”。验证码,全称“全自动区分计算机和人类的公开图灵测试”,其核心使命在于甄别操作者是真人还是自动化程序,以保护网站免受恶意注册、刷票、数据爬取等行为的侵扰。早期的验证码技术相对初级,多为扭曲、粘连的字符图片。这便催生了一个独特的地下产业链:一些需要大规模、高频次绕过验证码限制的“灰产”从业者,如批量注册账号的营销团队、数据爬取公司等,产生了海量的“人工打码”需求。于是,打码平台应运而生。这些平台作为中介,将上游客户的需求(打码任务)分发给下游成千上万的网民(打码员)。而“挂机打码”软件,则是将这一流程自动化的工具。它通过集成OCR(光学字符识别)技术或直接连接打码平台的API接口,自动截取验证码图片,上传至平台等待人工识别或由机器识别,再将结果填回,完成一次任务闭环。在那个时期,技术壁垒相对较低,任务单价尚可,用户确实能通过挂机获得几分到几毛钱不等的日收益,这种模式在当时看似形成了一个自洽的商业生态。

然而,技术进步的浪潮是不可逆转的,验证码识别技术原理的对抗性升级,直接敲响了传统打码挂机模式的丧钟。网站方为了抵御日益猖獗的自动化攻击,投入巨资研发更先进的验证码体系。首先被淘汰的是简单的字符验证码,取而代之的是更为复杂的图形验证码,例如从一组图片中选出包含特定物体(如红绿灯、斑马线)的图像。这类任务对于初期的OCR技术而言,识别难度呈指数级上升。紧接着,以Google reCAPTCHA v2为代表的“我不是机器人”复选框及行为分析验证码出现,它不再仅仅考验识别能力,而是通过追踪用户的鼠标移动轨迹、点击位置、浏览习惯等上百个维度的行为数据,来综合判断其人类属性。这意味着,即便一个程序能够准确识别出图片内容,它也极难模仿一个真实、自然的交互行为。而发展到如今,reCAPTCHA v3更是实现了“无感验证”,用户在无任何感知的情况下,其行为已被后台模型评分,自动化程序几乎无所遁形。这种从“认知”到“行为”再到“信用”的验证逻辑进化,使得传统意义上的“打码”变得几乎不可能,这是导致“打码平台为什么没有收益了”最根本、最核心的技术原因。

除了技术上的降维打击,市场供需关系的严重失衡也是导致收益归零的关键因素。在“打码挂机”被包装成财富神话的鼎盛时期,吸引了数以百万计的用户涌入。他们中的大多数人缺乏专业的网络技能,被“轻松赚钱”的低门槛所吸引。然而,上游的“灰产”需求虽大,却并非无限,且随着验证码技术的升级,其能够有效利用的“可打码”场景急剧萎缩。当海量的“打码员”去追逐日益稀缺的任务时,经济学中最朴素的供需法则开始生效:单个任务的价格被压榨到了极致。从最初一个码几分钱,到几厘钱,再到如今需要成百上千个码才能换取一分钱的残酷现实,用户投入的电力成本、设备损耗早已远超那微不足道的收益。更恶劣的是,许多所谓的“挂机赚钱软件”本身就是一个精心设计的套路。它们根本不依赖真实的打码业务盈利,而是通过诱导用户下载、观看广告、推广拉人头,甚至直接收取VIP会员费来牟利。用户挂机的每一天,都在为平台贡献着广告流量和新的“韭菜”,而自己的收益却始终停留在提现门槛之下,这是一种典型的流量骗局。

从“网赚打码项目靠谱吗”这个问题的角度来看,答案已经不言而喻。即便抛开技术迭代和市场饱和,其背后潜藏的法律与道德风险也足以让任何理性的人望而却步。你完成的每一次打码,都可能是在为一次网络诈骗、一次虚假评论的刷单、一次垃圾邮件的群发提供“助力”。这种行为本身游走在法律和道德的灰色地带,参与者可能在无意中成为违法犯罪的帮凶。此外,这些来路不明的挂机软件,本身就是巨大的安全隐患。为了获取更高的系统权限以实现自动截图、模拟输入等功能,它们往往要求用户关闭杀毒软件、授予管理员权限。这为木马病毒、勒索软件的植入敞开了大门,用户的个人信息、银行账户、社交密码等敏感数据面临着极高的泄露风险。为了那点可以忽略不计的收益,赌上的是自己的数字财产安全,这笔交易显然极不划算。

审视“打码挂机赚钱”从兴起到衰落的整个生命周期,它如同一个微缩的互联网经济变迁史。它源于技术攻防的缝隙,在信息不对称和人性逐利的共同作用下野蛮生长,最终又因技术的自我革新和市场的自我净化而走向消亡。这个故事深刻地揭示了,任何试图脱离实际价值创造、单纯依靠信息差或技术漏洞牟利的模式,其生命周期注定是短暂的。对于今天的互联网从业者或希望寻找线上副业的人来说,这段历史提供了宝贵的镜鉴:与其追逐那些虚无缥缈的“轻松赚钱”神话,不如将精力投入到真正能创造价值的技能学习上,例如内容创作、编程设计、数字营销等。这些领域或许需要付出更多的努力,但它们构建的是可持续的个人竞争力,其回报远非那些早已被时代淘汰的挂机软件所能比拟。数字世界的淘金热从未停止,只是金矿的位置,已经从那些投机取巧的浅滩,转移到了需要深度耕耘与持续创造的价值洼地。