打码的码多大?怎么看打码要求?

首先,任何打码要求的基石都源于国家层面的法律法规。中国的《网络安全法》、《未成年人保护法》以及《互联网信息服务管理办法》等,共同构成了内容审核的根本大法。这些法律明确规定了禁止传播的信息类型,例如,涉及淫秽色情、暴力恐怖、教唆犯罪、破坏民族团结以及侵害他人名誉权、隐私权等内容。这是所有平台和创作者都必须恪守的底线,是不可逾越的红线。因此,理解打码要求的第一步,是建立起牢固的法律意识。这意味着创作者在进行内容创作之初,就应进行合规性前置的自我审查,主动规避法律明确禁止的元素。例如,在街采视频中,若未经被拍摄者明确同意,对其面部特征、身份信息等敏感内容进行处理,就是《民法典》中关于隐私权保护精神的直接体现。这并非“过度”打码,而是对公民基本权利的尊重与法律义务的履行。

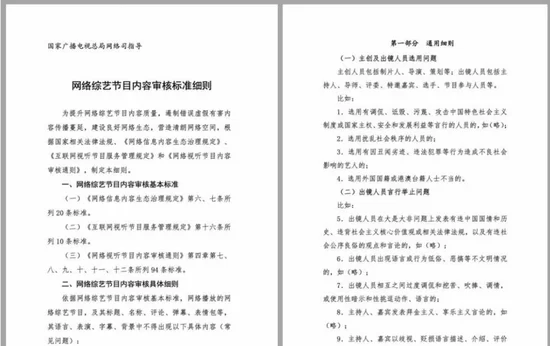

其次,在法律框架之下,各大互联网平台根据自身定位、用户群体和业务模式,制定了更为细致、更具操作性的社区准则或内容审核标准。这些标准是法律原则的具体化,也是创作者日常工作中最常接触到的“打码要求”。例如,以知识分享为主的平台,可能会对引用的图片中的商标、水印有严格的遮蔽要求,以避免侵权和广告嫌疑;而以生活方式、时尚美妆为内容的平台,则可能对裸露肌肤的尺度、特定品牌LOGO的露出有更精细的规定。这些规则往往动态更新,会随着社会热点、政策导向和平台生态的变化而调整。因此,“怎么看打码要求”的关键,在于养成定期查阅并深入理解所在平台最新《社区公约》或《创作者指南》的习惯。不能仅仅依赖过往经验,更不能抱有“别人没打码我也可以”的侥幸心理。平台的审核机制,尤其是AI审核与人工审核相结合的模式,其判断标准日益精准,对违规内容的识别能力也在不断增强。

再者,打码的技术实现与“尺度”把握,是一门需要结合上下文相关性来判断的艺术。单纯讨论“码多大”或“打多厚”是片面的。核心在于,打码的目的是消除内容可能带来的负面影响,而非破坏内容的完整性与观赏性。例如,在一部医疗科普纪录片中,为了展示某个手术过程,可能会出现人体组织或器官的画面。此时的打码,就需要精准地遮蔽非必要的、可能引起观众不适的血腥部分,同时保留足以说明医学问题的关键视觉信息。这里的“码”,其大小、位置、透明度都需要精心设计。同样,在新闻纪实中,为了保护受访者,对其面部进行模糊处理是常规操作,但如果采访对象是犯罪嫌疑人,在法院未做最终判决前,打码更是法律程序正义的延伸。与之相对,在一些娱乐搞笑视频中,为了喜剧效果而进行的夸张化、符号化打码(如用可爱的贴纸遮挡),则属于另一种创作手法,其尺度完全服务于节目效果,前提是不触及法律与公序良俗的底线。创作者需要培养对内容语境的敏锐洞察力,理解同一元素在不同场景下的合规性差异。

那么,具体到操作层面,创作者应当如何判断内容是否需要打码?这里可以构建一个四步判断模型。第一步,法律红线扫描。检查内容中是否存在法律明令禁止的元素,这是最基础的筛查。第二步,平台规则比对。将内容细节与平台最新的审核细则进行逐一匹配,特别是针对特定领域的专项规定。第三步,受众影响评估。站在普通观众的角度思考,画面、声音或文字是否可能引发不适、冒犯或误导,特别是考虑到未成年人的存在。第四步,案例反向推演。观察平台上同类优质内容是如何处理相似场景的,学习其合规且巧妙的手法。这套模型将抽象的要求转化为具体的行动指南,能有效提升创作者的预判能力,从源头上减少因违规导致的限流、下架甚至封号风险。

最后,我们必须认识到,对“打码要求”的理解和执行,正朝着更加智能化、精细化的方向发展。一方面,AI内容审核技术正从简单的图像识别,向结合语义理解、场景分析的深层次审核演进。这意味着,未来的审核系统不仅能识别“是什么”,更能理解“在什么情境下”,对违规行为的判断将更加精准。另一方面,创作者与平台之间的沟通机制也在逐步完善,通过申诉渠道、创作者社群等,规则的正向反馈与透明度有所提升。对创作者而言,与其将打码视为一种束缚,不如将其看作一种专业素养的体现。它考验的不仅是技术,更是创作者的社会责任感、法律意识和共情能力。在日益清朗的网络空间中,那些能够熟练驾驭内容合规性,在规则之内挥洒创意的创作者,必将走得更远、更稳。掌握打码的尺度,就是掌握了数字时代内容创作的“安全驾驶”技术,它让表达的自由,在合规的轨道上,得以驰骋。