打码精灵数据怎么查看和删除?

当“打码精灵”这类专注于自动化处理敏感信息的工具,深度融入我们的工作流,成为提升效率的得力臂膀时,一个不容忽视的伴生问题也随之浮现:那些在背后默默累积的数据,我们该如何审视与处置?这些数据,无论是每一次打码操作的历史记录、为了加速处理而生成的缓存文件,还是包含了个人偏好与API密钥的配置文件,共同构成了一个复杂的数据生态。有效掌握打码精灵数据管理的方法,已不再是一个可有可无的进阶技巧,而是关乎隐私安全、存储空间乃至工作合规性的必要课题。本文将摒弃浅层的操作罗列,以数据生命周期的视角,深度剖析查看、导出与删除其数据的完整路径与底层逻辑。

要管理数据,必先理解其构成与藏身之处。多数用户对“打码精灵”的数据认知,往往停留在处理完成的图片或文本结果上,但这仅仅是冰山一角。其完整的数据资产通常包含以下几个核心部分:操作历史记录,这是最直观的部分,记录了每次处理任务的时间、源文件路径、处理规则和结果文件位置,是回溯工作、排查问题的首要依据;缓存文件,为了优化性能,软件常会将待处理的图片、中间生成的模板或识别结果暂存在特定目录,这类文件会随时间推移占用大量磁盘空间;日志文件,详尽记录了软件运行期间的每一个步骤、错误信息和调试数据,是开发者定位问题的金矿,但对普通用户而言则充满了晦涩的代码;用户配置与凭证,包括您设定的打码规则、快捷键、界面布局,以及最为敏感的登录凭证或API密钥。这些数据散布在应用目录和系统的用户文件夹深处。在Windows系统中,它们可能隐藏于AppData\Local或Roaming下的对应软件文件夹内;在macOS中,则常驻于Library/Application Support/或Library/Preferences/。理解这一点,是实现精细化数据管理的前提,也是我们进行后续所有操作的认知基础。

如何导出打码精灵处理数据并进行审阅,是数据管理的第一步。对于操作历史,最理想的情况是软件内置了导出功能。用户应在“设置”、“历史记录”或“数据管理”等菜单中寻找“导出”或“备份”选项,通常支持CSV、TXT或JSON等通用格式,便于用Excel或文本编辑器打开分析。若缺乏此类功能,则需采取更主动的方式。通过定位到软件的数据库文件(通常是.db, .sqlite后缀),借助第三方数据库查看工具(如DB Browser for SQLite)便可以表格形式直观地浏览所有历史记录,并手动导出。对于处理结果本身,最佳实践是在处理之初就养成良好的文件管理习惯,设定明确、有序的输出目录。若需要追溯旧文件,则可以通过分析导出的历史记录表,快速定位源文件与结果文件的存储路径。而日志文件和缓存,虽然对多数用户价值不大,但通过文件管理器直接访问软件的安装目录及用户数据目录,同样可以打开查看。这种“探囊取物”式的查看过程,不仅满足了我们对数据流向的好奇心,更是评估潜在隐私风险、制定删除策略的重要情报收集阶段。

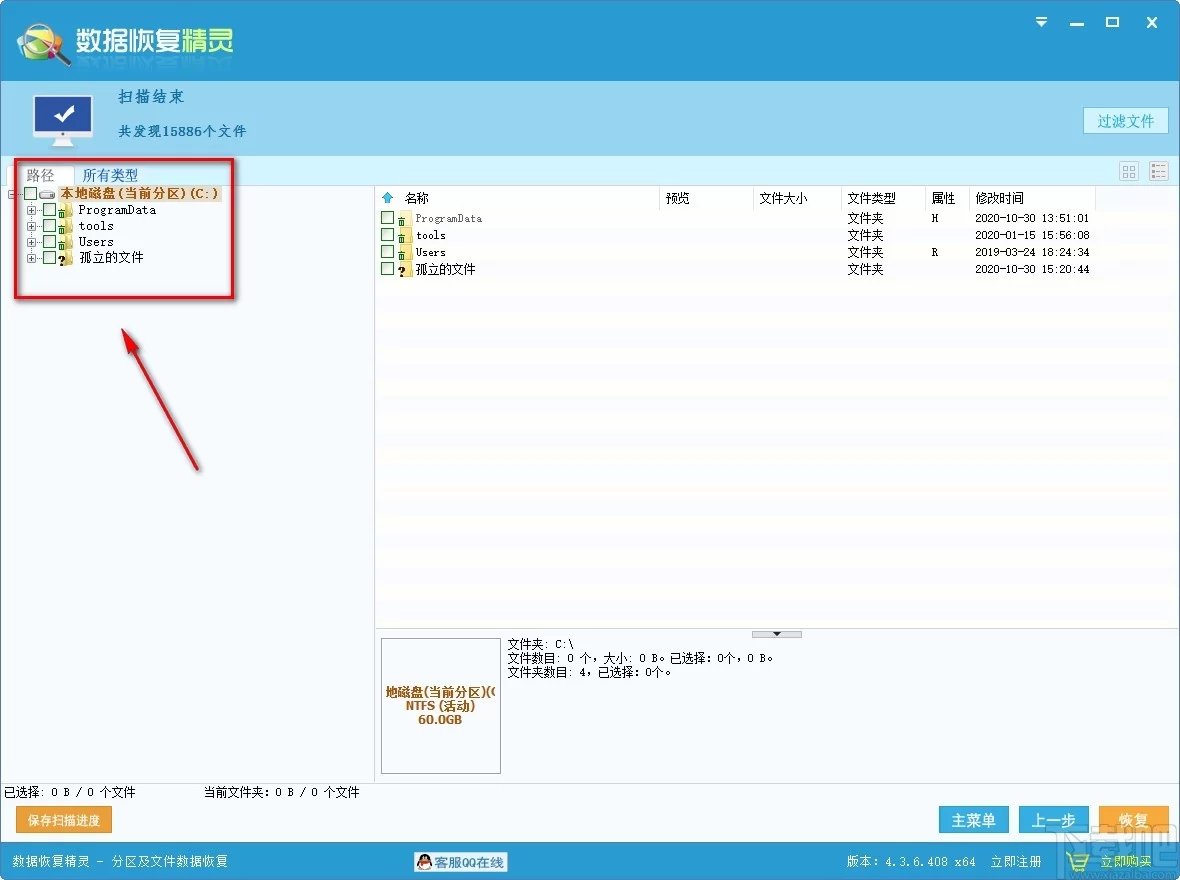

当审视完毕,决定对数据进行清理时,打码精灵历史记录清除方法的选择便显得尤为关键,其背后是“表面删除”与“彻底销毁”的本质区别。首先,是应用内提供的“一键清除”功能。这通常是最便捷、最安全的方式,它会清空软件界面可见的历史记录列表,并可能删除部分关联的缓存。然而,用户必须清醒地认识到,这种操作很多时候仅仅是删除了数据库中的索引信息,真正的文件数据依然残留在硬盘上,通过数据恢复软件仍有被找回的可能。 其次,是半自动的手动清理。这需要我们根据前文探知的数据存储路径,手动前往相关文件夹进行删除。例如,清空“Cache”或“Temp”文件夹,删除庞大的日志文件(.log),甚至整个重命名或删除存放用户数据的文件夹,以强制软件恢复初始状态。执行此操作前,务必备份重要的配置文件,否则可能导致软件设置丢失甚至无法启动。最高阶的删除方式,是面向极度敏感数据的安全擦除。对于包含关键信息的缓存或数据库文件,简单删除并放入回收站是远远不够的。此时应借助专业的文件粉碎工具,利用多次覆写算法(如Gutmann、DoD 5220.22-M)将文件所在硬盘扇区的物理数据彻底破坏,确保其无法被任何技术手段恢复。这虽略显繁琐,却是保障打码精灵数据隐私保护的终极防线。

将视野从单纯的技术操作拔高,我们会发现,对“打码精灵”数据的管理,实质上是对个人数字工作空间治理能力的体现。它关乎一种主动的数据安全意识,即我们不再是被动地接受软件产生的所有“数字副产品”,而是成为其生命周期的主导者。一个成熟的用户,会定期审视数据增长情况,将清理工作纳入日常维护流程,而非等到空间告急或隐私泄露风险显现时才手忙脚乱。更进一步,这促使我们思考工具选择的价值取向:是倾向于那些将数据托管于云端、提供便捷同步但可能牺牲部分控制权的SaaS服务,还是选择那些数据完全留存在本地、给予我们最大自主权但需自行承担管理职责的独立软件?在数据主权日益受到重视的今天,后者的吸引力正与日俱增。未来的“打码精灵”类工具,或许会在设计上更加强调数据的透明度与用户可控性,例如内置更灵活的数据保留策略(自动删除超过N天的历史)、提供一键安全销毁功能,甚至开放数据接口,让用户能用脚本实现更复杂的自动化管理。这种趋势,正是对用户数据权利意识的积极回应。

对“打码精灵”数据的审视与操作,本质上是对我们数字工作空间的一次深度整理。它不仅仅是技术层面的删除或查看,更是对信息主权、隐私边界和工作效率的主动掌控。当每一次点击“清除”都伴随着对数据流向的清晰认知,当每一次选择工具都包含了对数据控制权的深思熟虑,我们才能真正成为工具的主人,而非被数据洪流所裹挟的被动使用者。这种掌控力,本身就是在信息时代保持专业与清醒的核心素养。