挂机刷视频赚钱合法吗?

在数字浪潮席卷各行各业的今天,“挂机刷视频赚钱”作为一种看似“躺赢”的副业模式,在互联网的各个角落悄然蔓延。它承诺用户只需安装特定软件,让手机或电脑在后台自动播放视频,就能获得不菲的现金收益。这种极具诱惑力的宣传,精准地击中了人们对于“被动收入”的向往。然而,当我们拨开这层“轻松赚钱”的迷雾,探究其商业内核时,一个严肃的问题浮出水面:这种模式的本质究竟是什么?它在法律与道德的边界上又扮演着怎样的角色?

要理解这个问题,我们必须首先解构“挂机刷视频赚钱”的运作逻辑。这类平台的核心业务并非真正为你的“观看行为”付费,而是将你的设备变成一个产生虚假流量的工具。当你授权软件运行时,你的手机或电脑实际上在模拟真实用户,不断访问、播放特定内容,从而为这些内容的创作者、发布者或广告主创造出数据上的繁荣景象——即虚假的播放量、用户活跃度和互动数据。这些被人为制造出来的“虚拟流量”,最终会被打包出售给有需求的客户,他们或许是希望在应用商店内提升排名的APP开发者,或许是渴望获得平台流量扶持的内容创作者,又或许是想向广告主证明自身投放效果的营销机构。而用户获得的微薄收益,仅仅是这个灰色产业链条末端的一点残羹冷炙,与平台通过贩卖你的设备资源所获取的利润相比,可以说是微不足道。你并非消费者,而是被平台“租赁”的一个流量生产单元。

那么,这种以制造虚拟流量变现为核心的模式,其合规性又该如何界定?这是一个游走在灰色地带的复杂问题。从我国《反不正当竞争法》的角度来看,其明确禁止经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。大规模、有组织的挂机刷量行为,本质上就是一种数据欺诈,它扭曲了市场的真实竞争环境,误导了其他经营者和消费者,破坏了互联网生态的公平与诚信。虽然对于参与挂机的普通用户而言,直接追究其法律责任的案例较少,多数情况下用户被平台定位为“不知情的参与者”或“受害者”,但这并不意味着用户行为完全无害。你授权的行为,客观上成为了整个欺诈链条的一环。此外,用户与平台之间的协议本身也常常存在问题,许多平台的服务条款本身就违反了应用商店的推广政策或相关法律法规,这意味着其承诺的收益随时可能因平台被查处而化为泡影。这种模式的合规性根基极其脆弱,如同建立在沙滩上的城堡。

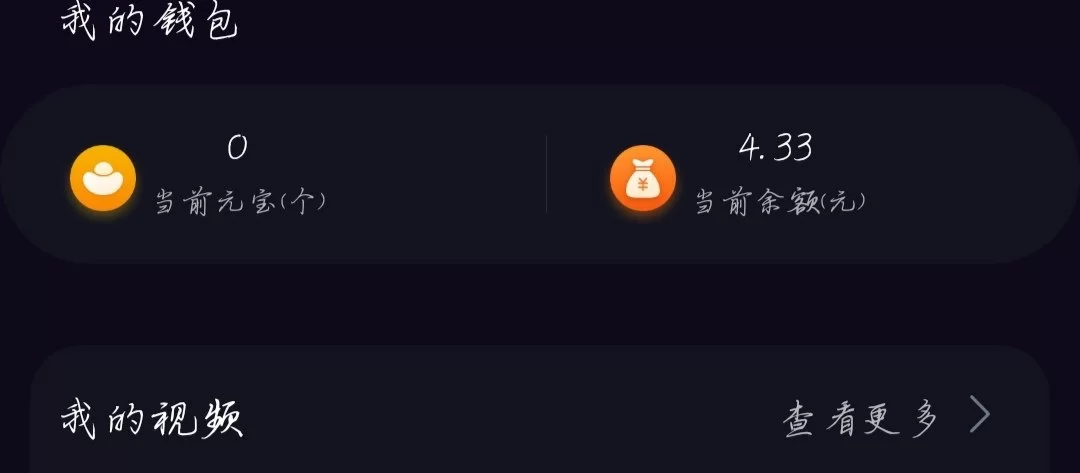

紧接着,我们必须正视手机挂机赚钱的风险,这些风险远比用户想象的要严峻得多。首当其冲的是个人信息与数据安全风险。这类“来路不明”的软件,通常会要求获取极高的设备权限,包括但不限于访问设备识别码(IMEI)、读取通讯录、获取地理位置、访问相册等。这些敏感信息一旦被平台收集,就可能被非法出售给黑产链条,用于精准诈骗、恶意营销等违法活动,让你在不知不觉中沦为数据泄露的源头。其次是财产安全的直接威胁。部分恶意软件可能在后台植入木马病毒,窃取你的银行账户、支付密码等核心财务信息。即便没有如此极端,许多平台也设置了极高的提现门槛(如50元、100元),当你辛辛苦苦接近目标时,平台可能以各种理由拒绝提现,甚至直接关闭服务器跑路,让你的所有努力付诸东流。最后,还有一种常被忽视的成本——硬件损耗。让手机或电脑24小时不间断高强度运行,会急剧加速CPU、屏幕、电池等硬件的老化,其产生的维修或更换成本,可能早已远超那点可怜的“收益”。

当我们冷静分析挂机刷视频收益如何时,会发现其回报率低到令人发指。不妨简单算一笔账:大多数平台的收益规则是观看数千甚至上万次视频才能获得几毛钱的收益。假设一个平台号称看1000个视频奖励0.1元,提现门槛为50元。这意味着你需要观看50万次视频。如果每个视频平均时长为15秒,那么总观看时长就是750万秒,约合2083小时,相当于不吃不喝不睡连续运行87天。这还不算上视频加载、网络延迟、APP崩溃、以及平台可能存在的“扣量”行为(即后台计数与用户看到的不一致)。如此巨大的时间与电力成本投入,换来的却是杯水车薪的回报,其“性价比”之低,在任何正常的商业逻辑下都站不住脚。这种极低的收益,与上文提到的巨大风险形成了鲜明对比,使得整个模式从经济学的角度看,完全是一场对用户极不公平的交易。

从更宏观的视角审视,这类“自动刷视频平台可靠性”的缺失,反映出数字经济发展过程中的一种畸形现象。它利用了信息不对称和部分用户急于求成的心理,构建了一个看似双赢实则单方面剥削的生态。然而,随着国家监管力度的不断加强,尤其是在网络安全、数据保护和个人信息权益方面的立法日趋完善,这类灰色产业的生存空间正在被迅速挤压。各大应用商店也在加强对APP的审核,一旦发现涉及刷量、欺诈等违规行为,会立即下架处理。可以预见,挂机刷视频赚钱这条路将越走越窄,直至最终消亡。真正的数字时代机遇,绝非源于这种投机取巧的“捷径”,而是来自于创造真实价值——无论是通过学习新技能提供专业服务,还是通过优质内容创作与用户建立连接,亦或是参与合法合规的共享经济模式。

在数字经济的洪流中,个人价值与选择显得尤为重要。选择成为价值的创造者,用智慧与汗水去构建属于自己的事业,哪怕起初微不足道,但其根基坚实,未来可期。反之,选择成为数据的附庸,将宝贵的设备资源、个人信息与时间拱手相让,以换取虚无缥缈且充满风险的微薄回报,这不仅是对自身价值的贬低,更是将自己置于危险的境地。真正的“财富密码”,从来不写在那些承诺不劳而获的软件里,而是蕴藏在不断提升自我、创造社会价值的踏实行动中。