挂机打码如何提高效率,真的能赚钱吗?

挂机打码,这个在互联网角落里流传了十多年的“网赚”项目,至今仍吸引着大量想要利用碎片化时间或闲置电脑资源变现的人。它的魅力在于概念上的简单:机器自动识别验证码,你坐享其成。然而,现实远比概念复杂,其核心矛盾在于“效率”与“收益”的严重不匹配。想要真正搞明白这个问题,我们必须抛开那些“日入百元”的浮夸宣传,深入其运作的肌理,用技术和逻辑的手术刀进行一次彻底的剖析。

效率,是挂机打码的生命线,也是决定其收益上限的唯一变量。所谓的“挂机”,并非真的完全无需人工干预,其效率提升本质上是一场围绕算力、策略和资源的精细化运营战争。首先,最基础的层面是硬件配置。一台电脑的极限是固定的,但通过虚拟机技术,我们可以将一台高性能PC分割成数个甚至数十个独立的“虚拟电脑”,每个都运行打码客户端,从而实现物理硬件的复用。这就像是在同一块土地上建造多层楼房,极大提升了土地利用率。更进一步的玩家会组建小型“机群”,用多台低功耗主机(例如淘汰的笔记本或瘦客户机)24小时不间断运行,形成一个分布式的打码矩阵。但这背后的硬件折旧、电力消耗成本,是许多新手未曾计算过的。

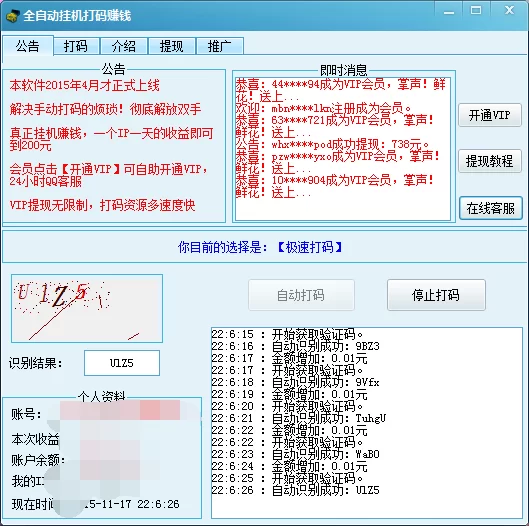

软件层面则更为关键,这也是“打码软件自动化技巧”的核心所在。市面上的打码平台通常会提供官方客户端,但这些客户端往往功能单一,效率有限。真正的效率提升,依赖于第三方开发者编写的辅助脚本与多开器。这些工具能够模拟鼠标键盘操作,自动登录、接任务、处理异常,甚至智能切换不同单价的任务。例如,当某个类型的验证码(如简单的数字验证码)任务量突然增大时,优秀脚本可以自动切换主攻此类高效率任务,而当任务流枯竭时,又能自动切换至备用平台,最大化减少“空跑”时间。这种动态任务调优的能力,是区分业余与专业玩家的分水岭。此外,网络环境的优化也不可或缺,一个稳定、低延迟的网络连接,能确保任务请求和结果的快速传输,避免因网络抖动造成的任务失败。

然而,即便将效率推向极致,我们仍需面对那个最根本的拷问:挂机打码真的能赚钱吗?答案可能令人失望:在当前的时间节点,对于绝大多数单打独斗的个人而言,它几乎无法成为一种可持续的“赚钱”方式,更像是一场与电费的博弈。我们可以进行一个粗略的自动打码平台收益分析。假设一个相对理想的状况:你通过软硬件优化,实现了平均每分钟识别20个验证码,平台单价为0.008元/个(这已是中等偏上的价格)。那么,一小时的收益是 20 * 60 * 0.008 = 9.6元。一天运行24小时,理论最高收入约为230元。但这是一个极度理想化的数字,实际中,任务并非持续饱和,平台会抽成,存在识别失败率,网络中断、软件崩溃等意外频发。最终,实际收入可能连这个数字的一半都不到,大约每天100元左右。而一台24小时满载的电脑,其每日的电费消耗(以300W功率计算)就在1.5度至2度之间,约等于1.5元至2元。一个月下来,电费就近百元,还未算上硬件的损耗和潜在的维修费用。这种微薄的利润空间,使得它更像是一种消耗品,而非资产。

更值得警惕的是网络兼职打码的风险与价值失衡。从价值层面看,你提供的是最底层的、无任何技能附加值的数字劳动力。你的工作是在帮助某些平台或个人绕过网站的安全验证机制,这些行为背后可能关联着注册垃圾账号、刷单、数据爬取,甚至是更灰黑色的产业链。你获得的几毛、几块钱,正是这个庞大产业链末端微不足道的残羹。从风险层面看,安全威胁是实实在在的。为了实现“自动化”,你下载的打码软件和脚本往往来源不明,极有可能捆绑了木马病毒,导致你的个人信息、账户密码甚至虚拟资产被盗。更有甚者,一些不法平台会要求你缴纳所谓的“保证金”、“授权费”,最终卷款跑路。为了蝇头小利,将自己的数字生活置于巨大的风险敞口之下,这笔交易无论怎么算都是亏本的。

深入审视挂机打码这一现象,它更像是一个数字时代的“寓言”。它揭示了在人工智能浪潮下,那些可以被轻易量化和自动化的低级智力劳动,其价值正在以前所未有的速度被稀释。十年前,或许靠着简单的手动打码还能赚点零花钱,而今天,随着AI识别率的飞速提升,留给“人肉识别器”的空间只剩下AI暂时无法处理的、更复杂、更刁钻的验证码,而这些任务的供给极不稳定,单价也低得可怜。这本身就是技术迭代的必然结果。与其在数字洪流中充当一个效率低下、随时可能被淘汰的人肉识别器,不如将这份投入在研究脚本、优化硬件上的执着与精力,转向去学习一项真正的、具有长期价值的技能。无论是编程、设计、写作还是视频剪辑,这些能够创造独特价值的技能,才能构建起你真正的职业护城河。挂机打码的“效率”再高,也高不过技术进步替代你的速度,它的“收益”再诱人,也终究是沙滩上的城堡,经不起时间的浪潮。